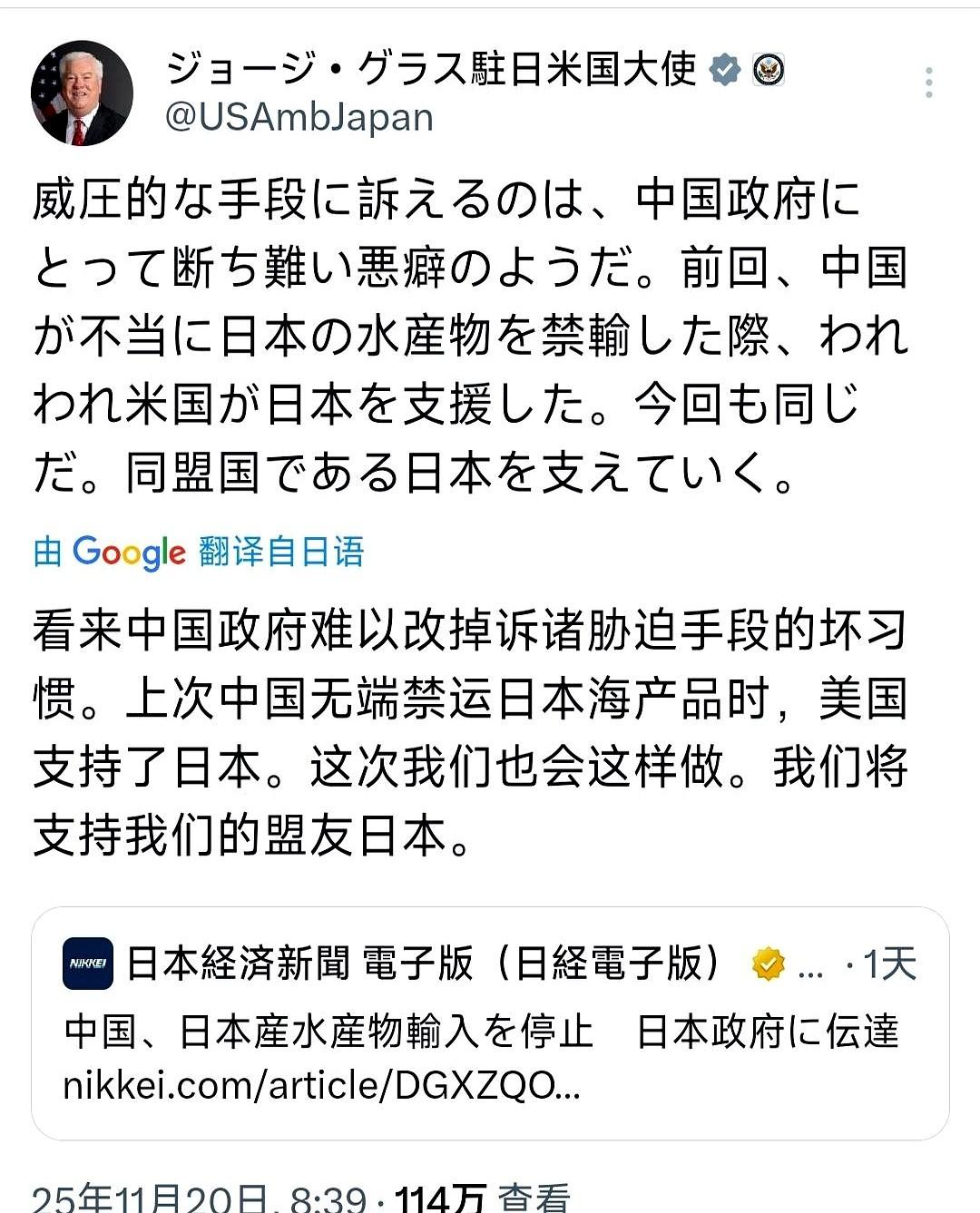

美国驻日本大使乔治·格拉斯今天(11月20日)发文写道:“看来中国政府难以改掉诉诸胁迫手段的坏习惯。上次中国无端禁运日本海产品时,美国支持了日本。这次我们也会这样做。我们将支持我们的盟友日本。” 大使的一番言论听起来义正辞严,但细究之下,却显得颇为可笑。 美国这样的国家,本身在国际贸易中常常采取高压手段,“胁迫”,似乎早已成为其散布影响力的惯用手法,而如今对中国指手画脚,未免显得有些讽刺。 尤其是“支持日本”这句话,听上去充满了熟悉的套路感,仿佛是一句拍胸脯的承诺,但又缺乏足够的实际行动支撑。 事实上,上一次中国针对日本海产的限制,美国所谓的支持不过停留在表面,没有拿出有真正意义的市场资源来帮助日本渡过难关。 回顾过往局势,美国的支持到底有多少诚意,早已显而易见。 当初日本遭遇来自中国的经济制裁时,美国虽然口头上宣称“全力站在盟友这一边”,但在贸易实际操作层面,他们并未承担过多的责任。 反观自己却通过高额的贸易关税和关税壁垒,对于日本的出口商品毫不留情地限制。 这种“明里友好、暗中制约”的手法,才真正揭示了所谓盟友的本质关系。 美国驻日大使乔治·格拉斯的言论,更多是一场舆论战的序幕,而非实际支持行动的开始。 更不可忽视的是,中国之所以采取措施,背后自有其原因。 无论是食品安全问题,还是国民健康维护,中国政府在进口日本海产品方面的顾虑,都值得被认真对待。 而美国选择在这个时间节点,单方面将事件上升为“胁迫”的政治问题,并对中国进行毫无依据的指责,无疑是用情绪化的言辞掩盖事实。 今年以来,中日关系微妙,而美国也正试图利用这种局势,通过挑拨离间攫取地缘政治上的好处。 这种借题发挥的手法,既发动了信息吸引力,又激化了敏感民族情绪。 从更大的历史视角来看,类似的言论和行动并非首次出现。 近年来,针对中国的抹黑宣言常见于西方政客的演讲中,而试图“团结盟友”针对中国的策略,也已成为美国对外政策的一大老套路。 殊不知,这种用盟友作为“棋子”替自己站台的操作,反倒激起众多国家对美国信任度的质疑。 毕竟“支持”如果继续停留在口头和外交辞令当中,长期以来的基础合作关系只会日渐疏离。 以上种种,不禁让人思考:尤记得在过去漫长的国际经济争端中,真正能够为对手提供实现共赢机制的行为,往往建立在平等与理解的基础上。 而单纯依靠喧嚣化的指责,能带来的不仅是更多的裂痕,更会压缩解决问题的空间。 美国的做法不止一次地表明,其外交方式的核心更多是服务于自身利益诉求,而非解决具体问题。 日本位于风口浪尖,但真实的海产贸易数据却可能让美国的宣传显得底气不足。 正如人们常说的那样,真正的朋友从行为而非语言中体现。 美国对日方的态度,看似保护属下,但更多是一种自利的算计。 每一次“高姿态”的表态背后,都伴随着经济或军事战略。 而这种单以“胁迫”标签化他国行为的做法,不仅会让该国失去自己的立场受国际共识的信任,也更难扮演负责任的大国角色。 问题的解决,关键还在于如何公正、理性地看待双方立场。 摆脱“冷战思维”,才是避免争端升级的出路之一。 在当下,国际政治博弈风云莫测,大国之间的较量时而激烈,但对民众来说,则希望看到更多维护安全稳定的务实政策。 这也给某些国家敲响警钟:口号终究是短暂的,实际的行动和影响才是决定合作深度的关键。 最后,这场争议给我们留下了什么样的启示? 美国虚情假意式的“站队”,究竟还能骗过多少国家? 更重要的是,面对瞬息万变的国际环境,这样的言论要真正信服于世界恐怕还有相当的距离。 你认为,大国之间该如何理性对待争端,才能引导这场棋局走向和平和繁荣的正轨? 信源:美国突然高调“挺日”,并非为了日本,而是害怕中国制度型反击-新浪·财经头条