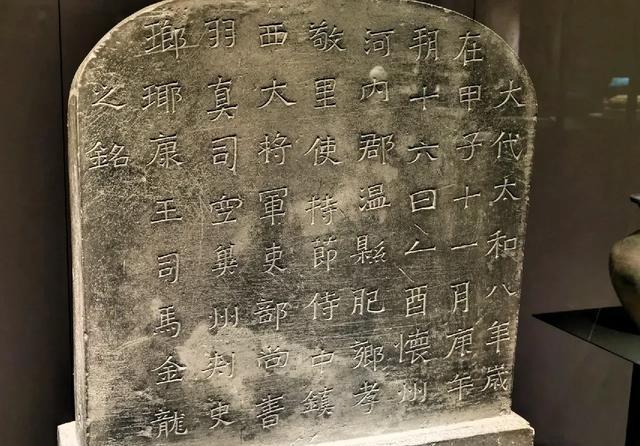

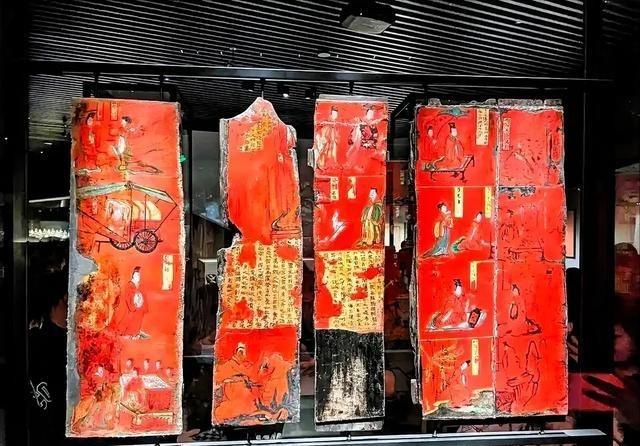

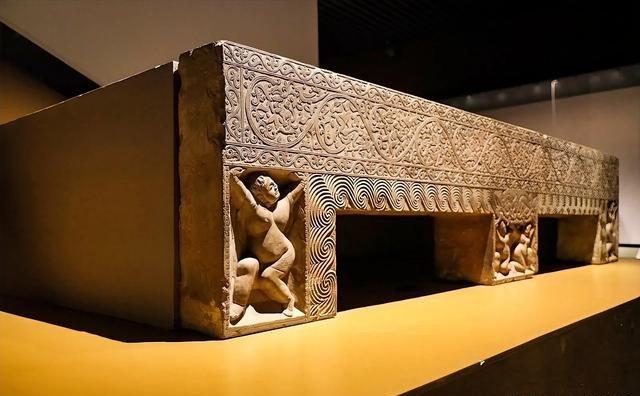

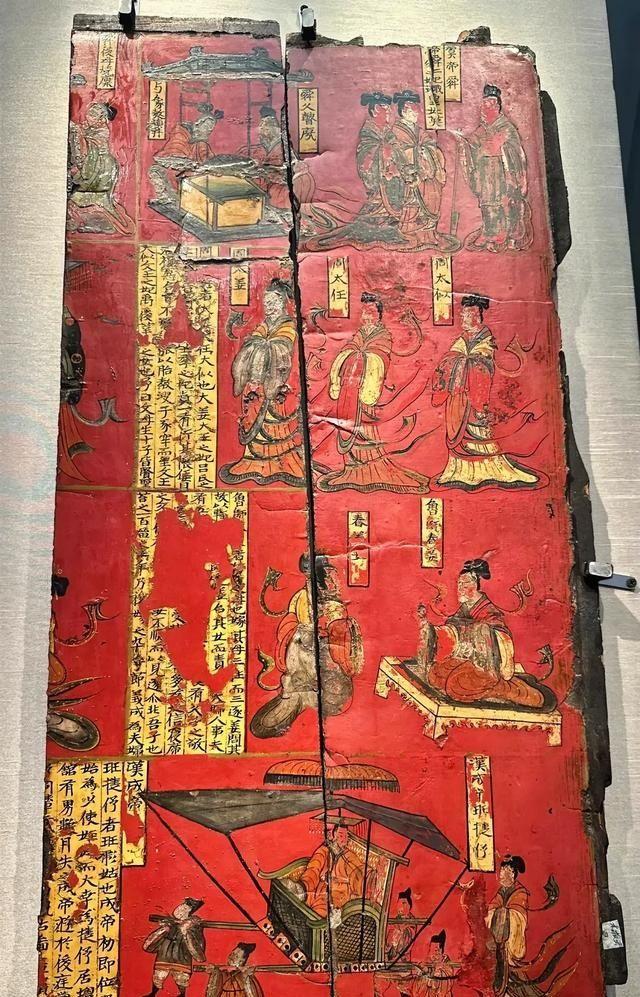

1965年,山西省大同市平城区石家寨村的村民们,为了解决吃水问题,决定在村子周边挖一口大井。 1965年11月下旬石家寨大队农田基本建设打井时发现的这座墓葬,完全改变了中国考古学界对北魏时期文化交融的认识。石家寨村位于大同市东南约十三里,当时正值北方的严冬季节,地表已经冰冻三尺。村民们为了解决长期困扰的饮水问题,选择了这个看似普通的地点开始挖井作业。 几镐下去,刨出一块块古老的砖,砖上还有字。于是,农民们当即保护现场。当时正在该村搞”四清”工作的唐云俊同志派人及时报告了大同市博物馆。这个看似平凡的举动,实际上拯救了一座价值连城的古墓。要知道,在那个年代,很多人对文物保护的意识还不够强,但石家寨村的村民们表现出了令人敬佩的文物保护觉悟。 接到报告后,大同市博物馆的工作人员解廷琦、王清诗、员海瑞、解廷凡,还有文化局的高雁彬等人闻讯立即赶到现场,发现是一座北魏时期的墓葬,于是进行了抢救性发掘。考古队员们的专业判断很快证实,这确实是一座规模宏大的古代墓葬。 司马金龙墓志,1965至1966年大同市博物馆在山西省大同市石家寨处发掘。司马金龙是降附于北魏的东晋宗室后裔,深受宠信。通过出土的墓志铭,考古学家们确认了墓主人的身份——北魏琅琊王司马金龙。这个发现意义重大,因为司马金龙不是一般的贵族,他代表着那个时代民族融合的典型例子。 司马金龙的身世相当复杂。司马金龙,史书不见其单传,在史料中,仅载有其父司马楚之传,“司马楚之,字德秀,晋宣帝弟太常馗之八世孙”。可知司马金龙家族本为东晋宗室后裔,后”值刘裕诛夷司马戚属”,司马楚之开始了流亡历程。他的父亲司马楚之原本是东晋的宗室成员,但在政治动荡中被迫逃亡,投靠了北方的鲜卑政权北魏。 这种政治选择在当时并不罕见,许多汉族士大夫为了生存和发展,都选择了归附胡人政权。北魏太宗末年,司马楚之遣使请降,北奔附魏。入魏之后,屡立战功,南破刘宋,北伐蠕蠕,司马楚之在北魏政权中逐渐站稳了脚跟,成为重要的军事将领。 司马金龙继承了父亲的爵位和政治地位,后袭父爵,为”使持节侍中镇西大将军吏部尚书羽真司空冀州刺史琅琊康王”。这一长串的官职头衔说明了他在北魏政权中的显赫地位,既有军事职务,又有行政职务,可以说是位极人臣。 这是一座大型砖砌多室墓,坐北朝南,由前室、后室和耳室构成,南北总长达45.6米。墓葬的规模之大,在北魏时期极为少见,全部墓室用砖约达5万块,足见墓主人生前地位的尊贵。 更让人惊喜的是墓中出土的大量珍贵文物。司马金龙墓出土的釉陶俑阵数量之庞大,在同时期的墓葬中极为罕见,总数超过360件,大同市博物馆经过修复整理,挑选相对完好的陶俑238个,还原出了当时的盛况。这些陶俑不仅数量庞大,而且制作精美,生动地反映了北魏时期的军事组织和服饰特点。 彩绘人物故事漆屏是中国北魏时期的艺术珍品,1965年11月出土于山西省大同市的司马金龙墓,是中华人民共和国国家一级文物,2002年被列入禁止出国(境)展览文物名单。这件漆屏风是整个墓葬中最珍贵的文物之一,其艺术价值和历史价值都极为重要。 这是一组人物故事彩绘描漆屏风,每块木板高82厘米,宽20厘米,出土较为完整的有5块,边框5件,木档3件,还有部分画的残片。漆画从上到下分四层,每层均有单独主题,配以墨书题记和榜题,来标示人物身份和说明内容。 这件漆屏风的文化意义远超其艺术价值。其所绘人物衣着打扮,皆为中原人士形象,或表明其绘图底本来自南朝,而木框边缘所绘的环状缠枝忍冬纹,又是典型的北魏纹饰,由此可见该漆木屏风正是一件南北朝文化交流融合的产物。 漆画的屏风之间由榫卯连接,正、背面均绘有非常精彩的漆画。其中正面绘画表现内容均为古代著名女子故事,例如有”娥皇、女英”“周太姜、周太任、周太似”“班婕妤”,均为西汉刘向所作《列女传》中故事,而背面绘画则多取材于《孝子传》。这些题材的选择体现了当时社会对道德教化的重视。 司马金龙墓的发现,不仅让我们看到了一个北魏贵族的生活状况,更重要的是展现了那个时代民族融合的深度。从屏风漆画的内在思想我们不仅可以看出,传统汉文化在北魏王朝的重要影响,也对北魏时期人们的思想信仰、审美观念以及价值取向有了新的认知。 这次考古发现的意义是多方面的。从学术角度来说,司马金龙墓作为早期的北魏贵族墓葬,其出土的木板屏风漆画,可以说是研究北魏社会文化形态的珍贵的实物资料。从文物保护角度来说,石家寨村村民的及时保护和相关部门的迅速响应,成为了文物保护工作的典型案例。 今天,当我们走进大同市博物馆,看到那些精美的文物时,很难想象它们竟然是从一次普通的挖井作业中发现的。这个故事告诉我们,历史有时候就这样意外地与现实相遇,而我们每个人都可能成为历史的见证者和保护者。