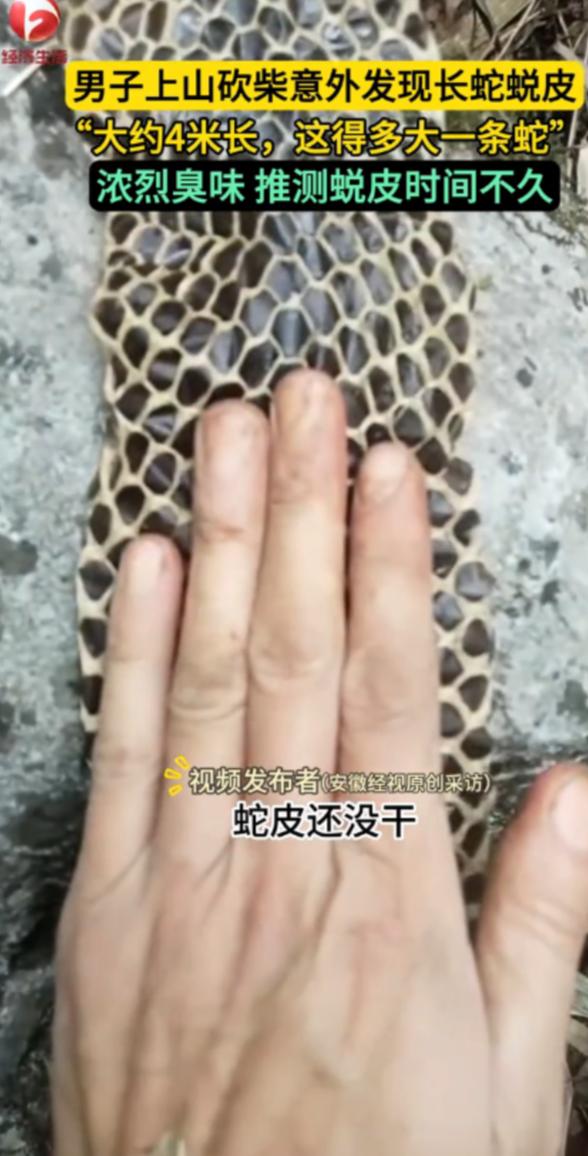

“活久见!”近日,广西河池,一男子上山砍柴时,突然闻到周围有一股恶臭味,他仔细寻找一番,竟找到一张4米长的蛇皮!男子壮着胆子上手摸了下,发现蛇皮还没有干,估计蛇刚离开没多久。网友:看着像是眼镜王蛇! 广西河池的深秋向来是个伪命题,十一月中旬了,连绵的群山依旧被厚重的墨绿裹得严严实实。这里日均20摄氏度的气温,让整座大山像是从未想过要冬眠一样。 对于世代居住在山脚下的村民来说,这时候正是上山搞点副业的好时节。老陈便是这采山大军里的一员,平日里习惯了在草木繁盛的林子里穿梭,砍点柴火,顺便看看能不能碰运气采点山货。11月16日这天清晨,日子本该像往常一样平淡无奇,老陈扛着那把被磨得锃亮的柴刀,脚踩胶鞋,熟门熟路地钻进了那片不知道走了多少回的林子。 谁也没想到,原本该是刀起柴落的枯燥劳作,会被一股极其诡异的气息硬生生打断。走到半山腰,就在老陈准备低头清理一片灌木丛时,一种并非枯枝败叶腐烂的味道猛地钻进了鼻腔。那不是山里人惯常闻到的死耗子或者死野兔的臭味,而是一种更具侵略性的腥臭,像是一堵无形的墙,让人还没看见东西,胃里就开始翻江倒海。 好奇心有时候确实比恐惧来得更快。尽管直觉告诉老陈这股带着浓烈腥气的恶臭不简单,但他还是攥紧了手里的柴刀,那是他在山里唯一能倚仗的防身家伙。顺着臭味最浓的方向,他像个侦探一样小心翼翼地拨开沿途挡眼的枝桠。 越往深处,脚下的落叶积得越厚,每一步踩上去都沙沙作响,在这寂静的山林里听着格外渗人。终于,在一堆看似平常的枯萎落叶掩映下,一个庞大的轮廓暴露在光天化日之下。 等到老陈大着胆子蹲下身,彻底拨开上面的遮盖物时,眼前的景象让他呼吸都漏了半拍。那是一张极其完整的蛇蜕,并非零星的碎片,而是从头到尾连成一体。他下意识地伸出自己的胳膊比划了一下,这一比更是让人心惊肉跳——这条“龙衣”足足有4米长! 这个长度是什么概念?竖起来比一层楼还高,宽度甚至超过了一个常年干重活的成年男子的手掌。就连蛇眼睛部位那层薄薄的膜都清晰可见,仿佛那个庞然大物刚刚还在盯着他看。常年在山里跑,蛇皮不是没见过,但这种尺寸的遗留物,确实是不仅稀罕,更是吓人。 老陈没忍住,伸出一根手指在蛇皮上轻轻戳了一下。指尖传来的触感冰凉且湿润,上面还挂着并未挥发的潮气。这湿漉漉的手感,瞬间成了压垮他心理防线的最后一根稻草。 蛇蜕还没干,意味着什么?意味着原本穿着这身皮的正主,哪怕爬行速度再快,也不可能走远,甚至此刻可能就盘踞在距离自己不到十米的某个阴暗角落里,正吐着信子。 冷汗瞬间就顺着老陈的后背淌了下来,刚才那一瞬间的好奇心此刻全化作了求生欲。南方的蛇在这个季节远没有到冬眠的时候,相反,在天气晴好的白天,它们的活跃度惊人。老陈几乎是逃也似的下了山,直到回到村里看见了熟悉的人群,那颗悬着的心才算落了地。 照片一经传阅,村里的“懂行”人和网上的看客们立刻炸开了锅。视觉冲击力最强的猜测当属眼镜王蛇,毕竟在广西,这种凶猛且拥有剧毒的领地之王并不罕见,三四米也是它们能达到的体型。 然而,经验丰富的老农老周却给出了不同的看法。蟒蛇作为国家二级保护动物,体长冲破7米都不是神话,这一张4米的皮,放在蟒蛇家族里,可能也就只能算个“青少年”。 更有一种说法指向了“百花锦蛇”。虽然这种易危蛇类成年体通常在2米以上,但在野外资源丰富的深山,出现极其罕见的巨大个体也并非毫无可能。一时间,关于这层皮到底姓“毒”还是姓“蟒”的争论,在村头巷尾和网络评论区里此起彼伏。 这种依靠花纹和尺寸来“看图识蛇”的做法,在专业人士眼中其实并不完全靠谱。蛇类的表皮在角质化脱落并干燥后,原本鲜艳的警示色往往会褪去大半,特别是对于区分蛇种至关重要的头部细鳞,在干燥过程中极易破碎脱落。 但有一点,老陈的直觉比任何仪器都准——那个家伙确实没走远。蛇类生物学研究早已证实,刚刚完成蜕皮的蛇,身体正如新生般脆弱,原本坚硬的鳞片此时还处于软化状态,防御能力降到了最低点。 处于这种“虚弱期”的巨蛇,往往不会选择长途跋涉,而是会在原本熟悉的领地范围内,找一个隐蔽的安全屋静静蛰伏,等待新皮肤硬化。对于拥有固定活动范围的蟒蛇来说,看见了蛇蜕,基本就等于踏进了人家的卧室。所以老陈感觉到的那股令人窒息的压迫感,并非空穴来风,那是生物本能对领地被侵犯的危险预警。 遇到这种大家伙,很多人的第一反应是撒腿直线狂奔,这其实是个误区。在复杂的山地环境里,蛇的直线爆发力惊人,反而是呈“之”字形的退避路线,或者利用地形高低差慢慢后退,才是更明智的选择。 无论是出于对法律保护物种的尊重,还是对自身安全的考量,保持距离、不随意打扰,或许才是人与这些大山原住民最合适的相处距离。下回进山,可千万别只顾着低头看路,还得时刻嗅嗅风里的味道。