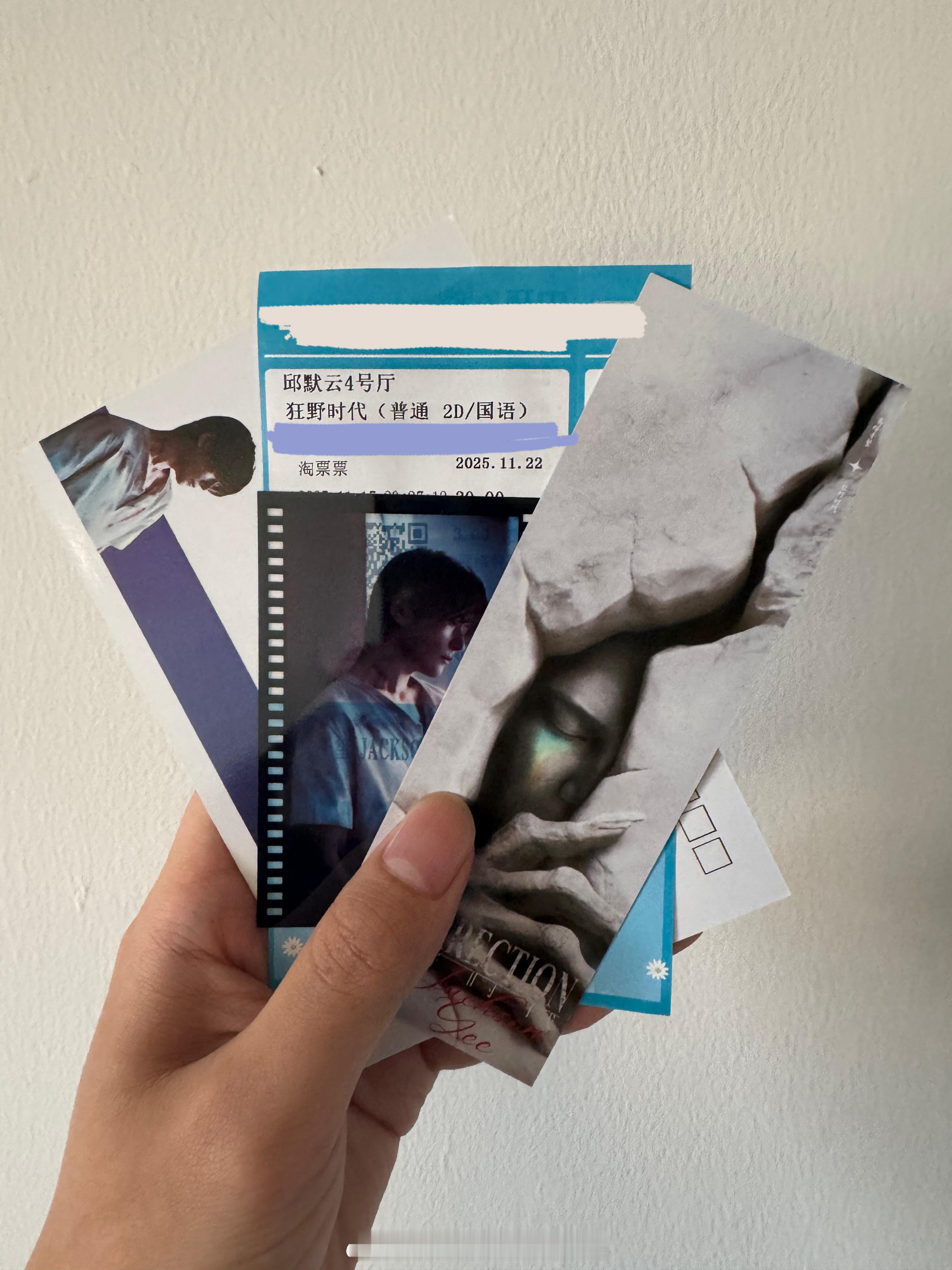

我的评分: 看完《狂野时代》,我理解了比诺什为什么大呼看不懂但还要给戛纳特别奖,因为即便看不懂,也确实可以稍稍享受电影。1928年,安托南·阿尔托在《巫术和电影》中提到,如果电影不是为了表达梦,也不是唤醒生活中与梦有共同之处的一切,那就毫无意义了。毕赣的《狂野时代》毫无疑问再次延续了前两部“梦”的主题,在此基础上,融入了佛教中的的六根理论,以眼、耳、鼻、舌、身、意为主题塑造了电影。⚠️以下含剧透⚠️影片以默片形式开头,交代出迷魂者与大她者的存在与关系,影片的世界观中,人们不做梦便可永生,而迷魂者却偏要做梦,大她者则以拯救的姿态出现,并就此拉开后续迷魂者不同梦的篇章。第一章对默片的致敬随着舒淇在光影中的旋转变得如梦似幻(但我真的要吐槽一句那个旁白的字体,太现代太无趣了,以致不仅缺失了一份应有的韵味,还令人有些出戏),影史早期的表现主义风格异常强烈。后面几章中,分别以谍战背景下长官刺耳、骗子闻牌、小僧舔石、爱上吸血鬼(为什么是吸血鬼,我没想明白)为故事刻画迷魂者所经历的梦境,呼应听觉、嗅觉、味觉、触觉。听觉一章中,易烊千玺的身段从走路的姿态到脖颈的转圜,对女性特征的模仿很是到位。后面几章中,则更多是导演的叙事。尤其是触觉一章,再次出现了毕赣电影必须有的长镜头,《地球最后的夜晚》中毕赣似乎还在纠结要不要有长镜头,但到了《狂野时代》犹豫已经没有了,长镜头穿梭在小巷与舞厅间,歌声、人声与空间交错,也令影片达到梦境的高潮。前几年特别流行“某某影片是导演写给电影的一封情书”这样的说法,套用过来,《狂野时代》则是毕赣写给电影史的一封情书,如果你有足够的影史阅历,想必看起来是非常生动的,像是舒淇穿梭在《月球旅行记》的布景中,又比如李庚希吃苹果的身影投射在墙上,无疑令人想起经典的《M就是凶手》。但情书的问题,就在于过于写意以及私人化,本片虽然在视听上令人享受,但整体看下来更像是毕赣自己的一篇散文。对于习惯看线性叙事的观众来说,《狂野时代》看起来的确会如堕雾中、令人困惑。不过,梦就是这样,它没有逻辑和章法,梦到哪里、就是哪里。