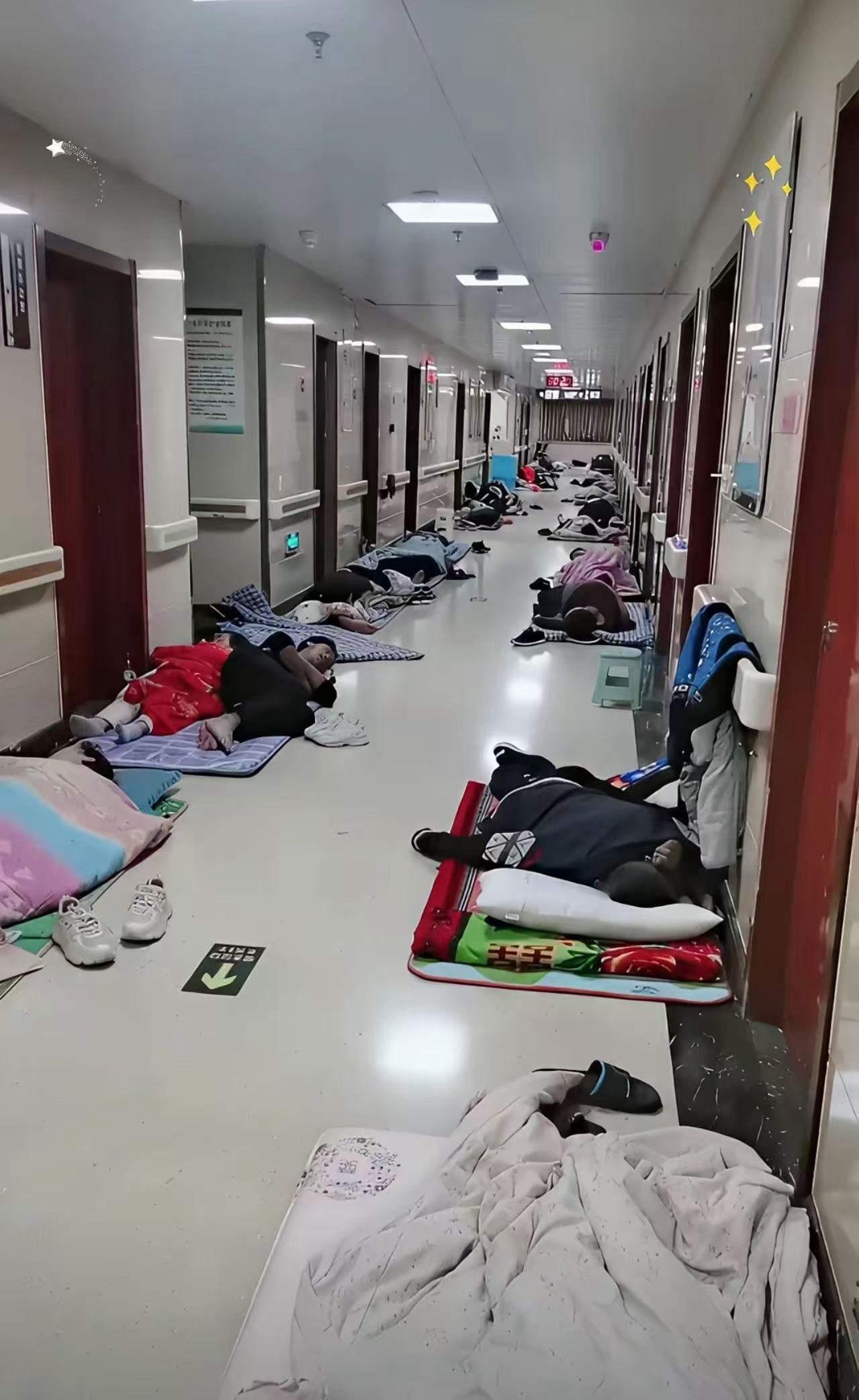

“这家医院真够人性的!”走廊允许家属们铺着垫子睡觉,不像有些医院,死活不让睡走廊,非让租15块钱一晚的折叠床!而这家医院理解病人家属的难处,让家属就近守着病人,既方便随时照应,又省了百来块的旅馆钱,对那些被医药费压的喘息不过来的家庭来说,真是雪中送炭! 这家医院真够人性的!走廊夜色像一层薄薄的棉,被灯光拉得很长很暖。时间定在2025年11月23日,地点是沪城某三甲医院的夜班走廊。垫子整齐地铺在地上,像一条临时的家,边上还有几床折叠床的样子,但走廊的家属们并不需要买马租,只要安稳地把睡意让给肩上的担子就好。 张涛,张骁的父亲,头发有些花白,岁月在他脸上刻出细小的皱纹。他和妻子李梅把薄毯摊开,儿子张骁就躺在他们中间的地方,呼吸平稳却显得有些虚弱。张涛说话很低,声音像捞取夜色的一根针:“我们能这样近一点,就近照看他,省下的每一分钱都是未来的路费。”李梅点点头,眼角的倔强在灯下闪着泪花,却还努力挤出一个温暖的笑容,抹去儿子额头上的汗。 隔壁床旁,王明的父亲姓王,来自南方的小城。他的儿子王宇因高烧不退入院,脑门贴着退热贴,额头的青筋因为焦虑而跳动。王先生把自家旧毯子拼成一个简易的床垫,和其他家属一起分享夜里微弱的灯光。走廊的另一头,陈海医生守在走廊尽头的小工作台前,和夜班护士交接资料,声音不大,却把人心安抚了一半:“今晚多休息,明天继续关注。”话是慢慢说出来的,却像灯光一样给人带来希望。 相比那些被异地奔波和高额住宿费压得喘不过气的家庭,这里的走廊并不是冷冰冰的过道,而是一个短暂的社区。护士王姐端来热水和面包,给孩子们擦去额头的凉汗;志愿者赵莉把空着的折叠椅叠好,留出更宽的通道,方便家属轮流守夜。更重要的是,医院管理层放下了“阶层感”的硬性规则,允许家属就近陪伴、守着病人,仿佛把医院变成一个大家共同照看彼此的客栈。 对比之下,外界常常指责“医院只会算钱、只会收取床位费”,而这家医院用行动回应质疑:不让走廊睡觉的,并非制度的铁面,而是人性的一把尺子,被同情心和同理心慢慢拉长。你会发现,当灯光照在一个个熟睡的脸上,谁都不愿再去挑剔“折叠床怎么收费”。因为此刻真正被点亮的,是无数家庭彼此之间的担当,是医生、护士、志愿者以及普通百姓在每一个细节里汇聚起来的温度。 或许有人会问:这样的善意会不会成为一种新的“常态”?答案不在喊口号,而在一次次夜里、一个个走廊角落里被温暖点亮的瞬间。医院不是慈善机构,它是社会的一部分;当它愿意在最平凡的时刻伸出援手,背后支撑的,是城市对家庭的包容和对生命价值的坚持。 如果你在自己的城市也遇到过类似的温暖,请在留言区说说你的故事。是哪个细节让你在黑夜里看见希望?是哪个名字在你心里变成了“照亮夜路的灯”?让我们把这份善意继续传播下去,让更多人知道:在医疗的前线,有一群普通人用平凡的行动,组成不平凡的人性风景。你的一句点赞、一个评论,都是对这样温度的认可,也是对更多需要帮助的家庭最真诚的支持。医院病房 医院陪护床