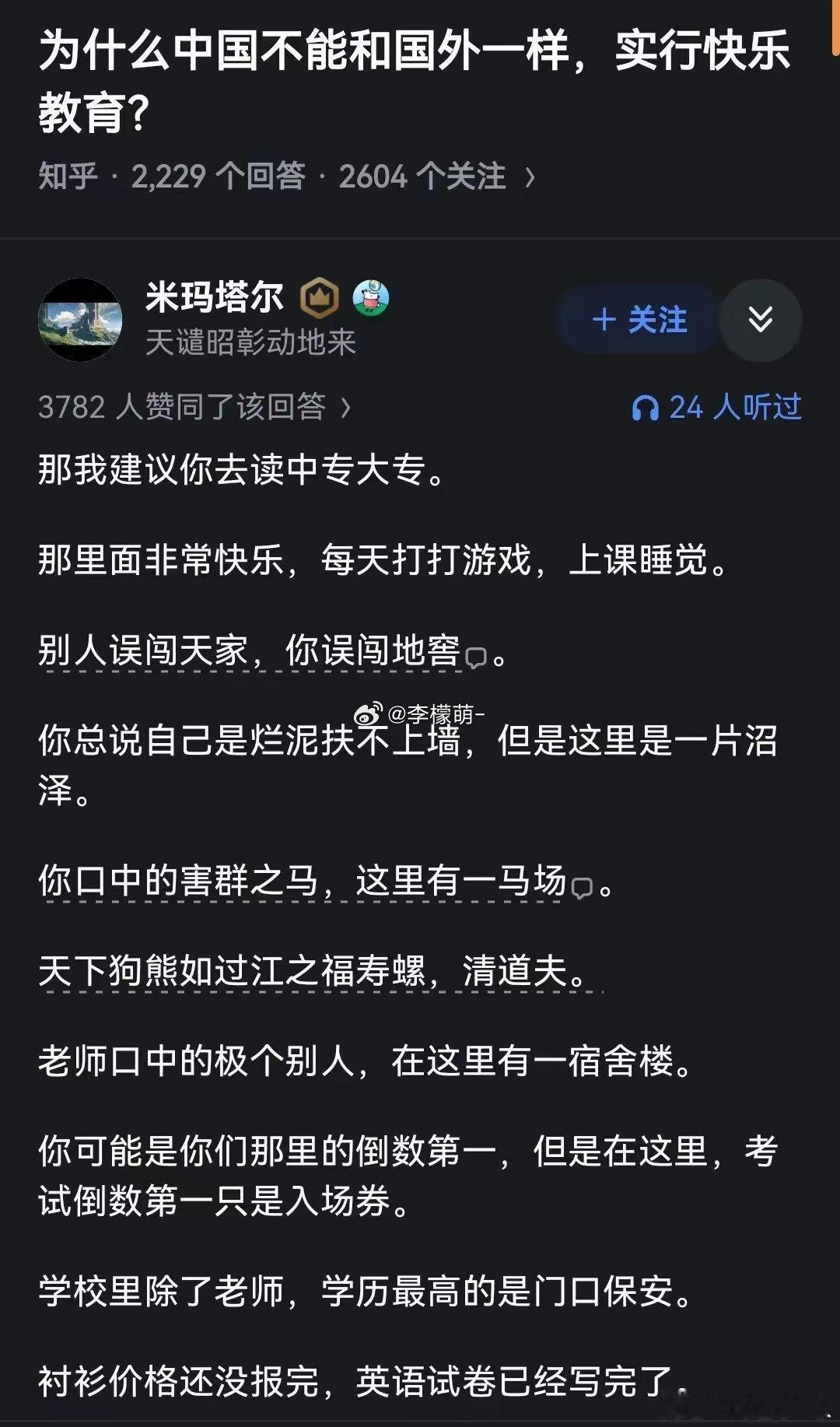

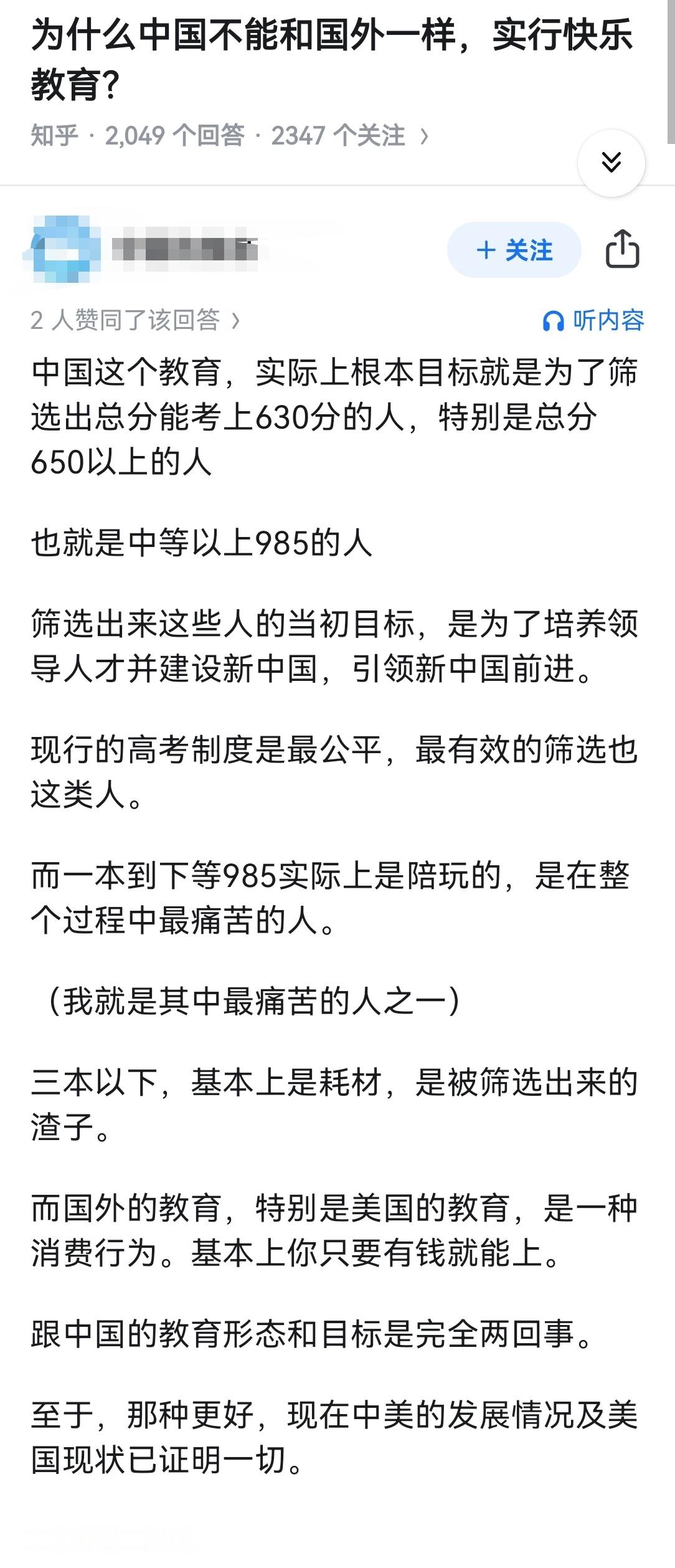

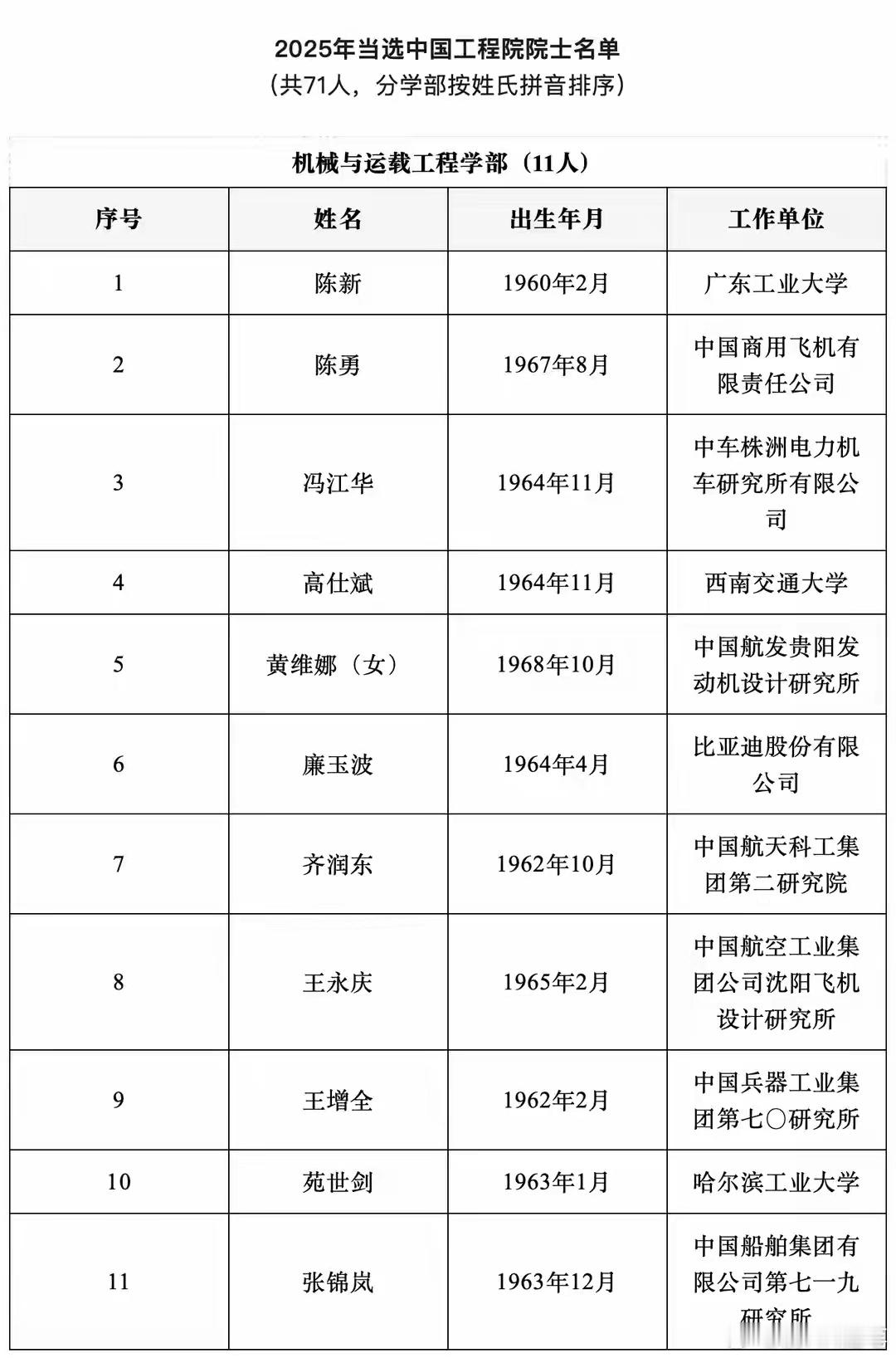

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 我们先从应试教育说起。中国教育几十年来形成了一套非常“高效”的体系——考试、排名、分数,几乎成了衡量孩子一切的唯一标准。 早上背公式,中午刷题,晚上还得做一套练习册,周末还不忘去培训班加分……整个过程听起来像高强度训练营,而不是让孩子真正学会思考。 学生们被教会的,是“正确答案”而不是“怎么找到答案”,是“考试技巧”而不是“如何思考问题”。久而久之,很多孩子从小就养成了一个习惯:遇到问题先问答案,而不是先问为什么。 这就是教育体系给创新埋下的隐形绊脚石。试想,一个从小习惯了死记硬背的人,面对全新的问题,怎么办?标准答案没有,教科书没有模板,他很容易就僵住。 你要创新?先得冒险犯错,可教育环境却一直在强化“不允许出错”,让孩子们变得谨慎到近乎害怕尝试。 久而久之,你会发现,最聪明的孩子不再是那些善于创新的人,而是那些最擅长考试的人。而这,恰恰是很多国家在科技、经济和文化上能迅速超越你的关键。 中国教育的问题,还不仅仅是刷题多、分数导向,还体现在对兴趣和个性的压制上。学校、家长,甚至整个社会,都在告诉孩子:“你必须按部就班,跟着大家走,才算优秀。” 于是画画、音乐、编程、科学实验……这些真正能培养好奇心和创造力的活动,往往被视为“副科”或者“兴趣班”,而兴趣班的意义也常常变味:不是培养热爱,而是为了成绩加分、证明自己优秀。 结果呢,孩子们在童年最宝贵的探索阶段,失去了自由尝试的机会,只剩下一张张分数单和一颗渴望认可却无法真正释放的心。 而这不仅仅是教育体系的问题,更是一种社会心态的延伸。中国社会长期强调“成绩决定一切”,你考得好就有未来,考不好就可能被边缘化。这种压力从家庭传到学校,再从学校传到社会,形成了一条无形链条。 每个人都在焦虑,但真正能打破这种循环的,却不多。因为打破的代价很大,一旦放手,不按常规走,孩子可能短期内掉队、被别人嘲笑、甚至影响升学,这是很多家长最不敢面对的现实。 当然,并不是说中国孩子没有天赋,也不是说我们的教育全是错的。问题在于:当教育体系把唯一标准设定为分数和排名时,孩子们天生的探索欲和创新力就被慢慢磨平了。 看看那些世界顶尖的科技公司,硅谷的创新文化就告诉我们最好的点子往往来自敢于试错、善于好奇的人,而不是一味按标准做题的人。对比之下,中国教育一直在培养考试机器,而不是未来的创新者。 所以,要解决这个问题,必须回到教育本质。教育本质是什么?就是让孩子学会思考、学会质疑、学会探索世界,而不是让孩子成为考试分数的奴隶。 尊重孩子的个性,鼓励他们提问、尝试、犯错,是最重要的第一步。学校可以设计更多开放性项目,让孩子们自由探索; 老师可以引导而不是灌输,让孩子们自己发现问题;家长可以减少焦虑,给孩子一些“失败”的安全空间,让孩子在挫折中学习。 不仅如此,还要改变社会观念。不能只看分数,更要看能力和潜力。我们必须让创新成为评价标准的一部分,让好奇心和独立思考被视作宝贵的品质,而不是“副科”。 当孩子看到,探索和尝试比死记硬背更有价值,他们才可能真正释放天生的潜能。否则,再好的科技资源、再大的市场机会,最终也可能被缺乏创新能力的人群浪费掉。 回过头来看姜伯驹和钱永刚的感慨,其实直指核心,中国和美国的差距,可能不是科技水平,也不是经济体量,而是教育和思维方式的差距。 美国鼓励质疑和尝试,中国鼓励正确答案和高分。美国的孩子可以大胆尝试,失败了还能站起来再战; 中国的孩子常常被告诫,失败意味着不够好,错一次就可能影响一切。长此以往,创新能力就形成了天壤之别。 这不是一朝一夕能解决的问题,也不是靠某些教育改革就能立刻改变的。但如果我们想真正缩小差距,让中国在未来的科技、经济、文化中走在前列,就必须从教育本质开始改变。 孩子们需要更多自由、更多探索、更多允许失败的空间。社会需要更多包容、更多理解、更多尊重个性和创意的环境。家长、学校、政策三者合力,才可能让教育从“刷题机器”变成“创新孵化器”。 否则,再多的资源、再大的投入,也可能只是在培养一代又一代只会考卷的高手,却造不出下一个诺贝尔、下一个马斯克。 教育不是填鸭,也不是流水线。教育应该是激发好奇心和创造力的过程,让孩子成为能独立思考的人,而不是分数奴隶。 想缩小中美差距?先从让孩子敢问、敢想、敢做开始。给孩子一颗好奇心,比给他一张高分单更重要。真正的差距,不在外部,而在我们自己选择培养的人。