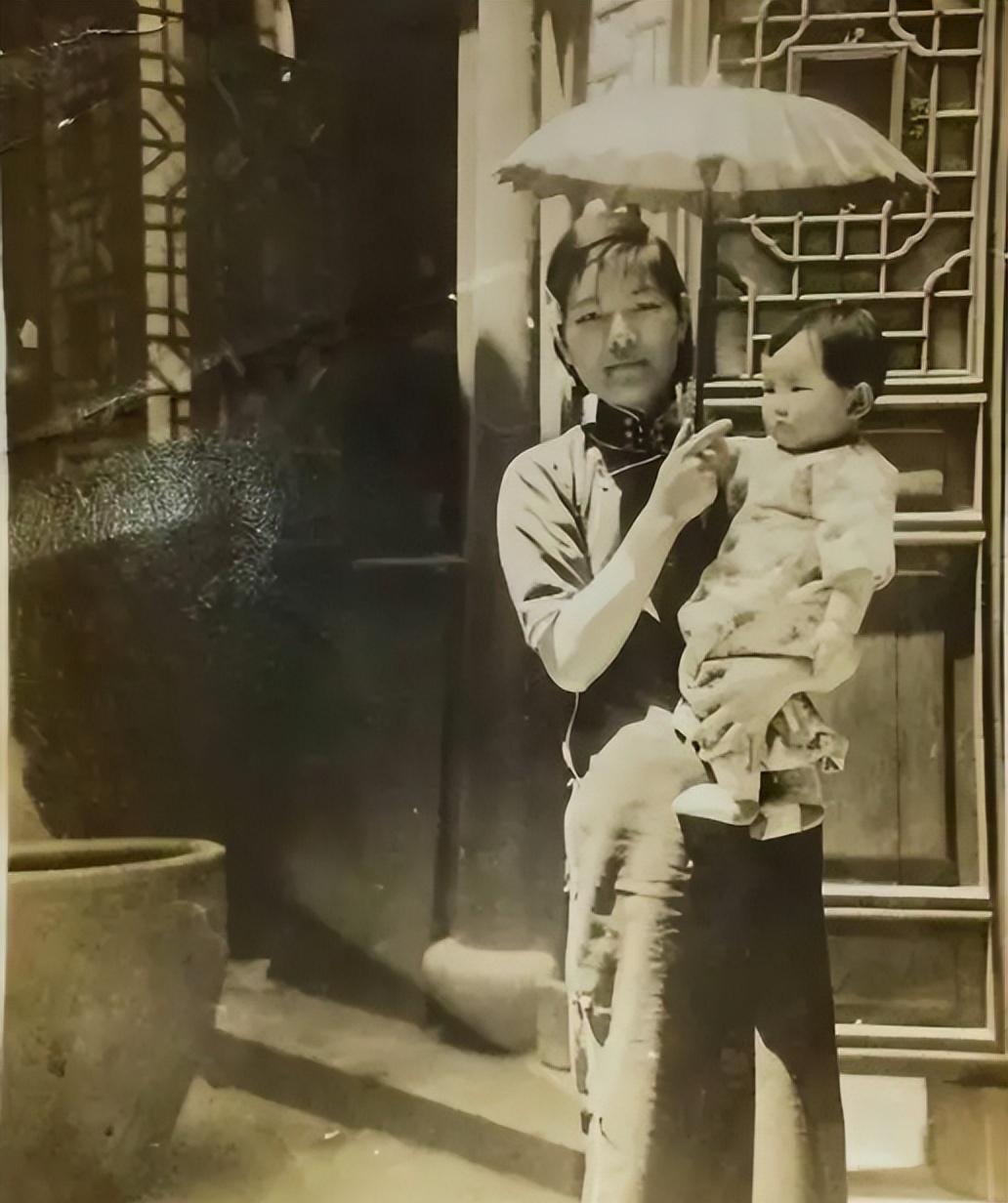

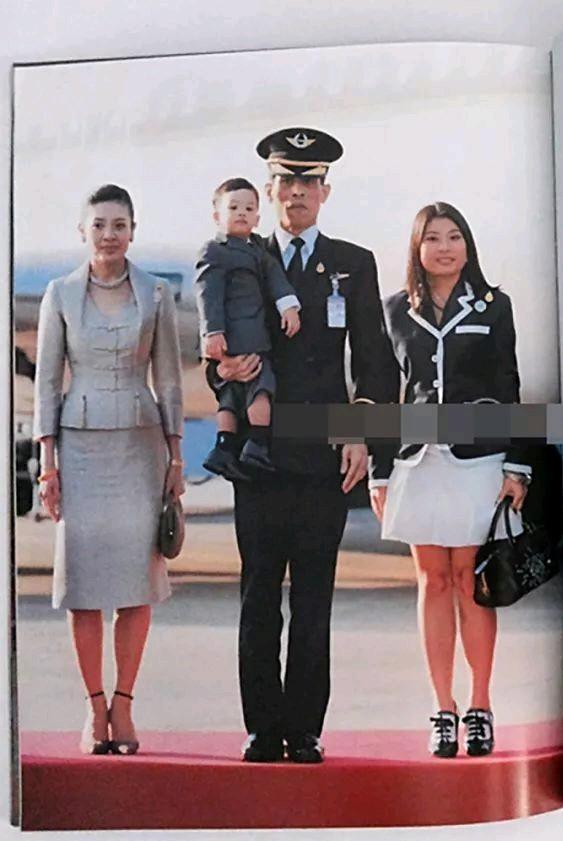

谭延闿:躺棺护母,为妻不娶,民国真君子 一群族老堵在祠堂门口,围着一口棺材高声争执,说妾室离世只能走侧门出殡,正门从来不许妾室通行。 棺材旁的男人脸色铁青,攥紧的拳头指节发白,突然猛地躺到棺材上嘶吼,今日我谭延闿已死,抬我出殡。 这一幕发生在1916年的谭家祠堂,男人是刚复职的湖南省长谭延闿,棺材里躺着他的母亲李氏。 毛主席称他是聪明的官僚,胡汉民说他是药中甘草,后人更送他民国一完人的称号。 这些称号都藏着他的处世智慧,但剥开这些光环,他只是个记着母亲冷饭滋味的儿子,是个会给妻子熬汤的丈夫,他的一生都在和封建规矩较劲。 1880年,谭延闿出生在浙江巡抚府,生母李氏原本是府里伺候老夫人的丫鬟。 那个年代的妾室地位极低,李氏即便接连生下三个儿子,吃饭时也得站在桌边伺候主家,等所有人都放下碗筷,她才能端起偏厅里早已凉透的饭菜。 这些画面谭延闿从小看到大,母亲总跟他说唯有读书能改变处境,他便把这句话当成了唯一的出路。 5岁进私塾练习毛笔字,11岁开始学制义文学,比同龄孩子早了整整两年。 帝师翁同龢看过他的诗文后,称赞他笔力杠鼎是少年奇才。 13岁考中秀才,24岁那年,他拿下清末最后一届会试第一名,成为湖南近三百年里首个会元。 本来以为科举只是个人前程的跳板,但后来发现这直接改写了母亲的命运,父亲谭钟麟第一次让李氏坐下一起吃饭,二十多年的委屈终于有了消解的时刻。 1916年8月,谭延闿刚复职湖南省长兼督军,就接到母亲病危的消息。 他连夜赶回家,可还是没能见到母亲最后一面。 葬礼当天,族老们搬出祖传的规矩拦在祠堂正门,坚决不让李氏的灵柩从正门通过。 这让他积压多年的情绪彻底爆发,他躺到棺材上的瞬间,不是一时冲动,而是想用自己的身份打破那套欺负了母亲一辈子的规矩,在场的人全被震慑,没人再敢阻拦。 对母亲的孝刻进了骨子里,对妻子的情也同样坚定。 1895年,他和世交之女方榕卿成婚,婚后他专心钻研学问备考功名,家里的大小事务全交给妻子打理。 方榕卿不仅把婆婆李氏照顾得细致周到,在他仕途不顺时也始终不离不弃。 二次革命失败后,他避居青岛,妻子的书信成了支撑他的精神力量。 没人能想到这位手握权柄的军政要员还会亲自下厨。 方榕卿胃口不佳时,他会亲手熬煮鸡汤,还特意撒上玫瑰花瓣,给这道汤取名玫瑰情人汤。 这道藏着深情的菜肴,后来成了广州酒家的经典名菜,那份烟火气里的爱意也流传了下来。 1918年,方榕卿产后病逝,临终前嘱托他不要续弦好好照顾孩子,他当场答应,此后终身未再娶。 母亲和妻子相继离世后,谭延闿把心思都放在了孩子和工作上。 他格外疼爱小女儿谭祥,因为女儿的眉眼间有妻子的影子。 他常带谭祥拜访蒋介石夫妇,促成宋美龄认谭祥为干女儿,还送女儿远赴美国留学,悉心培养她成为行事干练的女性。 本来他还想多陪伴女儿几年,但常年苦读和仕途操劳拖垮了身体,晚年因饮食不节制患上三高,身体状况越来越差。 1930年9月21日,谭延闿饭后突然头痛欲裂,被送往医院的路上就晕了过去,再也没有醒来。 他的仕途起起落落,从会元到省长,经历过革命失败的低谷,也有过复职掌权的高光,但最让人铭记的始终是他的孝与情。 那个年代三妻四妾十分常见,他却坚守不纳妾的承诺,封建规矩森严,他敢为母亲挺身抗争。 谭延闿的故事之所以能流传百年,不是因为他的官职有多高,而是因为他守住了最朴素的情感。 对母亲的责任,对妻子的承诺,对女儿的关爱,这些简单却难坚守的品质,构成了他民国一完人的底色。 放在今天来看,这种坚守依然值得认可,也让这个民国人物在百年后依旧鲜活。