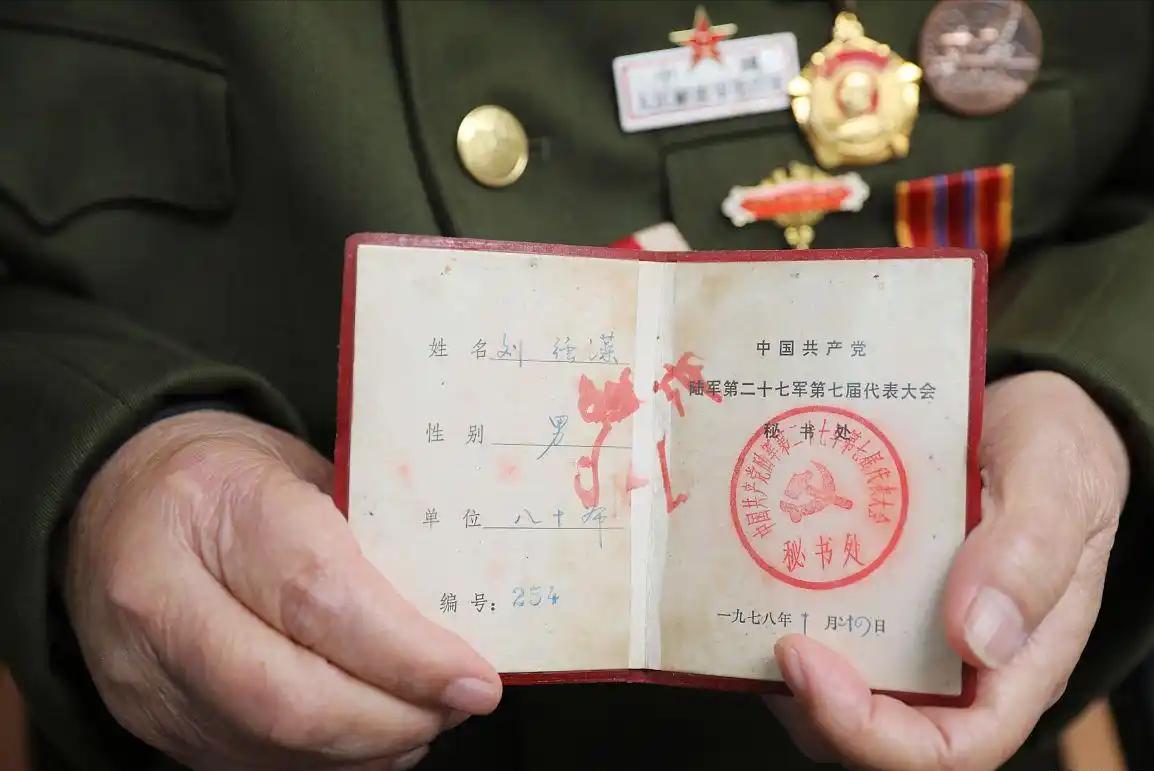

台湾时事评论员谢寒冰:你们知道中国大陆这两天在干什么吗?他在给全国的退伍军人制发预备役人员证。那大陆这个动作是什么意思呢。你要知道大陆做每一件事情,都是经过深思熟虑有深远考虑的,这一点不容小觑。 谢寒冰提到的这张预备役人员证,确实藏着中国国防布局的深层逻辑。 这事得从 2023 年说起,那年《预备役人员法》刚施行时,很多人还觉得是纸面规定,直到 2025 年底突然宣布换证,才发现所有伏笔都在收口 —— 新证不是军官专属,而是覆盖军官、军士、兵的全员凭证,深蓝封面上的国徽压纹,每个细节都在告诉世界:中国的国防后备力量,正在经历一场静悄悄的革命。 先说最直观的变化:旧证作废,新证编号像身份证一样唯一。这可不是换本子那么简单。以前预备役士兵参战,可能连个像样的身份标识都没有,现在凭这张证,高铁站有优先通道,医院能走军人窗口,景区门票直接减免 —— 这些看得见的优待,本质是国家在用实际利益绑定责任。 更关键的是,证件背后的动员系统:每个编号对应着训练记录、专业技能,战时调度像快递分拣一样精准。 2024 年台海演习时,某预备役通信分队曾用旧系统花 48 小时才集结完毕,新证启用后,理论上 72 小时内可完成百万级动员,这效率差的背后,是从 "模糊管理" 到 "数字建军" 的跨越。 再看人员构成。新证申领条件悄悄收紧:不再是退役就自动入编,而是从退役军人、专业技术人才里挑。比如去年浙江某预备役高炮团,淘汰了 12% 体能不达标但想 "挂名领优待" 的退役士兵,反而吸纳了 27 名地方无人机飞手。 这种 "专业优先" 的导向,让预备役从 "人海凑数" 转向 "精兵定制"。就像汶川地震时,某预备役工兵团因缺乏专业机械操作手耽误救援,现在新证系统直接关联地方人社局的技能数据库,焊工、爆破手、医护人员的储备一目了然。 国际对比更有意思。当波兰喊着扩军 50 万、立陶宛恢复征兵时,中国选择 "静悄悄换证"。这种差异源于对现代战争的理解:俄乌冲突中,俄罗斯动员 30 万预备役却暴露训练断层,而中国早在 2021 年就开始试点 "预备役跟现役混编训练"。 新证里的训练记录可不是摆设,某预备役装甲旅的炮手,每年要跟现役部队完成 8 次实弹射击,成绩直接影响津贴 —— 这相当于把预备役嵌进现役体系,战时补位无缝衔接。 法律闭环是关键。2023 年立法时,很多条款还停留在 "应当"" 可以 ",现在新证让这些权利义务落地。 比如训练期间工资不得克扣,以前靠地方自觉,现在凭证件编号直接对接税务系统核查;再比如参战医疗保障,某预备役护士在 2025 年抗洪中受伤,凭证件直接住进军队医院,这种保障力度让更多技术人才愿意加入。 最狠的是退出机制:无故不参训会被标记失信,伪造证件直接入刑,彻底堵死" 混证 " 的空子。 台湾某些评论总爱把这事跟 "台海备战" 挂钩,其实格局可以更大。看看南海局势,2024 年某岛礁建设时,预备役工程部队 72 小时内就完成机场抢修,靠的就是平时的专业编组。 这张证的真正价值,在于构建了 "平时服务、急时应急、战时应战" 的韧性体系。就像黄河治理不能只靠挖沙,国防动员也不能只靠热血 —— 当每个预备役人员的技能、待遇、责任都被制度锚定,当动员系统像精密钟表一样运转,这才是大国国防该有的样子。 那些担心 "全民皆兵" 的人,可能没注意到新证的年龄限制:预备役兵 30 岁上限,军士放宽到 55 岁,军官 60 岁。这意味着主力是年富力强的退役军人和技术骨干,而非拉壮丁。 就像那位 60 岁还想参战的通信老兵,新证系统会优先让他在后方带教新兵,把实战经验转化为战斗力,而不是让他扛枪冲锋。这种科学编组,恰恰说明中国在追求 "召之即来" 的同时,更在意 "来之能战" 的质量。 最后回到谢寒冰的问题:大陆为什么现在发证?看看时间线:2023 年立法,2024 年试点,2025 年全面铺开,2026 年正式启用。这不是临时起意,而是五年磨一剑的制度升级。 当全球局势加速变化,中国选择用法律打底、技术赋能、权益绑定的方式,把国防后备力量锻造成 "第二国防"—— 这种不声张的改革,比任何军演都更有战略威慑力,因为它证明:中国的国防准备,早已从 "被动应对" 转向 "体系构建",每个细节都在为可能的风险预埋后手。 这张深蓝证件,承载的不是战争威胁,而是一个大国对和平的底气。它告诉世界:中国不惹事,但也不怕事,当每个预备役人员的身份都被国家郑重承认,当他们的付出都有制度保障,这条 "平时为民、战时为兵" 的长城,才是真正的钢铁防线。