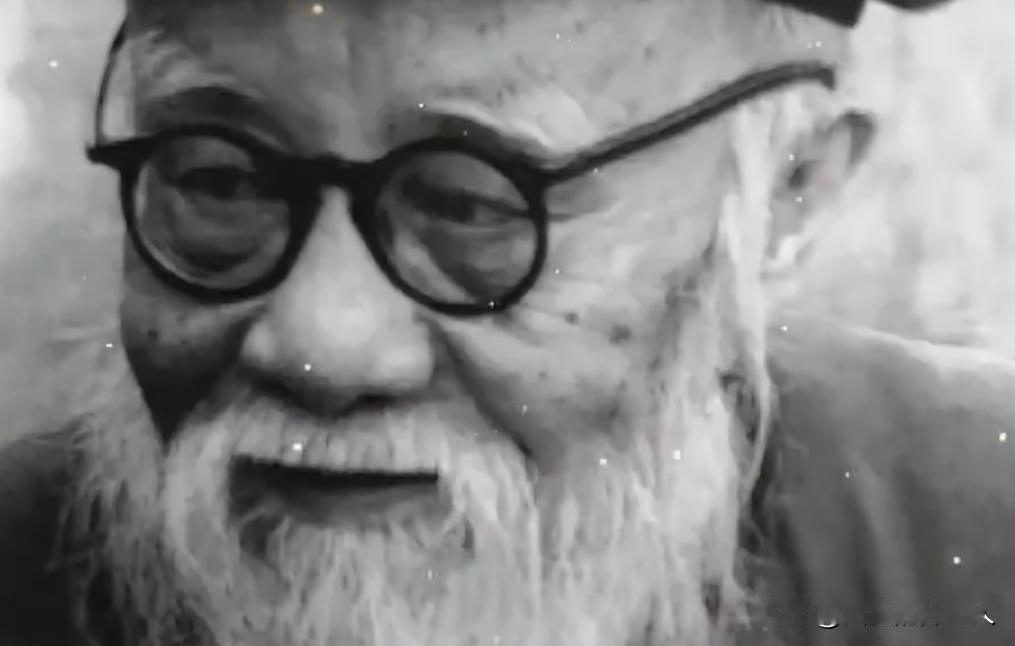

1966年,"一代宗师"马一浮被抄家。小将在马一浮住处贴出""横扫一切牛鬼蛇神"的横幅,将他多年藏书和手稿抄出焚毁。马一浮恳求:"留下一方砚台给我写写字,好不好?"得到的回答,是一记响亮的耳光。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1966年夏天的杭州,一场风暴席卷了西湖边一座安静的小楼。 八十多岁的马一浮先生站在满目狼藉的书房里,看着他耗费一生心血收集的典籍、手稿被胡乱扔在地上,准备付之一炬。 有人在他门楣贴上刺目的标语。 老人沉默许久,走向那些年轻人,用几乎听不见的声音请求,能不能留下一方砚台,让他还能写写字。 回答他的是一记响亮的耳光。 老人踉跄了一下,喃喃重复着: “斯文扫地,斯文扫地啊。” 这句低语,浓缩了他一生的坚守与那个时代的疯狂。 这位后来被尊为“一代儒宗”的学者,他的人生轨迹早在六十多年前就被一场悲剧改变了。 1883年,马一浮出生在浙江绍兴的书香门第。 他少年聪慧,读书有过目不忘之能,十几岁参加县试便拔得头筹。 他的才华被同乡名士汤寿潜看中,汤老先生主动提出将十六岁的长女汤仪许配给他。 十七岁的马一浮遵从父母之命,与汤仪成婚。 这段始于传统的婚姻,却意外地成为佳话。 汤仪虽出身旧式家庭,却知书达理,与马一浮志趣相投。 两人常在灯下共读,谈诗论文,感情日深。 然而幸福时光仅仅持续了三年。 马一浮的父亲突然病故,按照旧俗,子女需守孝三年,期间不宜生育。 恰在此时,汤仪发现自己有了身孕。 在沉重的礼教压力下,为了保全丈夫的名声,年仅十九岁的汤仪决定放弃这个孩子。 当时医疗条件极差,流产手术严重损害了她的健康,不久她便撒手人寰。 妻子的离世成为马一浮心中永远的痛。 他在祭文中沉痛自责,并做出了一个影响一生的决定:终身不再续娶。 那一年,他刚满二十岁。 后来他的岳父汤寿潜心疼女婿孤单,曾提议将自己三女儿许配给他,被马一浮婉言谢绝。 他说,此生心中唯有汤仪一人。 这份承诺,他用了整整六十四年来坚守。 丧妻之痛将马一浮推向了学术的深海。 他将全部精力投入学问,先在国内研习,后又远渡重洋,赴美国、日本留学,系统研究西方哲学。 但广泛接触西方思想后,他反而更加坚定地回归中国传统文化。 他认为西方文明过于侧重物质竞争,而中国文化的内在精神更具永恒价值。 于是回国后,他选择了一条孤独的道路:隐居杭州,闭门读书。 他在西湖边赁屋而居,几乎与世隔绝,终日与古籍为伴。 那段时间,他通读了杭州文澜阁收藏的《四库全书》三万六千余册,又研读历代文集七千多卷。 这种近乎苦行僧的治学生活,为他奠定了无人能及的国学根基。 他的学问贯通儒、释、道,尤其深研宋明理学,渐渐声名鹊起,被学界誉为“千年国粹,一代儒宗”。 名声带来了纷扰。 1924年,军阀孙传芳坐镇浙江,慕名前来拜访。 当管家战战兢兢递上名帖时,马一浮只平静地说: “告诉他,人在家,不见。” 在武力至上的年代,这份知识人的风骨令人侧目。 但他并非一味孤高,他心中始终怀着一个宏愿:创办书院,传承学术薪火。 抗日战争全面爆发后,他随浙江大学西迁,在颠沛流离中坚持讲学。 1939年,他在四川乐山创办复性书院,这是他一生的夙愿,也让他尝尽人间冷暖。 书院需要经费,他不得不与官场周旋。 当时掌权的孔祥熙有意卡拨经费,后来借马一浮母亲去世之机送去奠仪,试图缓和关系。 马一浮当场将银票退回,直言“马某人不为五斗米折腰”。 书院最终在艰难中维持,最困顿的时候,这位清高的学者不得不卖字刻印来筹集资金。 他定下规矩:达官贵人求字,润格加倍;贫寒学子索书,分文不取。 新中国成立后,马一浮受聘为浙江省文史研究馆馆长,年近古稀的他本以为可安度晚年,潜心学问。 然而时代的狂风暴雨还是降临了。 1966年,他的住所被查抄,毕生收藏的书籍字画被堆在院中焚烧。 他恳求留下一方砚台,却换来一记耳光。 那个场景成为那个时代文化悲剧的缩影:火焰吞噬的不仅是纸张,更是一个民族对斯文的敬畏。 “已识乾坤大,犹怜草木青。” 这是马一浮广为传诵的诗句,也是他一生最好的注脚。 他见识过西方世界的广阔,经历过丧妻之痛、战乱流离、时局动荡,却始终保持着对学问的执着、对微弱事物的温情、对原则的坚守。 1967年,马一浮在杭州病逝,终年八十四岁。 他收藏的典籍大多已化为灰烬,他倡导的书院也早已停办,但他留下的学术精神、书法艺术,以及那段至死不渝的感情,依然在时光中静静流淌。 西湖水依旧,而那个宁愿挨耳光也要守护一方砚台的倔强身影,连同那声“斯文扫地”的叹息,已成为历史深处永不磨灭的记忆。 主要信源:(中国作家网——马一浮的蒋庄晚境)