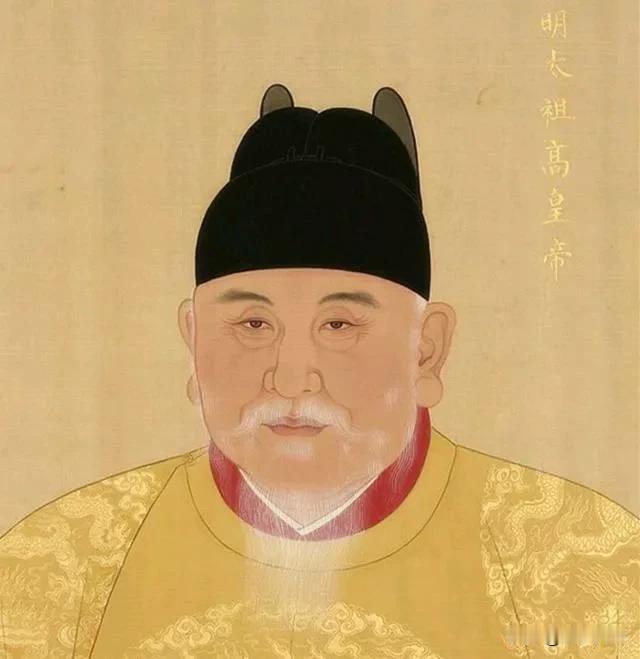

明太祖朱元璋的26个儿子,如同散落于大明权力棋盘上的棋子,各自演绎着不同的命运轨迹。其中,长子朱标与第三子朱棡的故事尤为引人瞩目,他们的人生不仅折射出皇室内部的复杂关系,更深刻影响了明朝初年的政治走向。 朱元璋的26个儿子中,9人早夭或无封地,其余均被封为藩王,名字皆遵循"木"字旁的规律,暗含五行循环之意。生母方面,嫡子生母多被记载为马皇后(存在争议),庶子则出自胡充妃、达定妃等妃嫔。 长子朱标被立为太子,深得朱元璋宠爱,却在37岁(1392年)病逝,成为明朝初年最关键的转折点之一; 次子朱樉身为秦愍王,因暴虐荒唐多次违法,最终被毒杀,年仅40岁; 三子朱棡(晋恭王)性格残暴,多次触怒朱元璋,全靠长兄朱标求情才得以保全,后改过自新,41岁(1398年)病逝; 四子朱棣(燕王)后来发动靖难之役夺取皇位,成为明成祖,64岁驾崩; 十三子朱桂(代简王)作为九大攘夷塞王之一,以72岁高龄成为最长寿的皇子; 部分皇子结局悲惨,如八子朱梓因牵连胡惟庸案自焚而亡(22岁),十二子朱柏在削藩中自焚(29岁),十子朱檀因服丹药中毒身亡(20岁)。 这些皇子中,朱棣、朱棡等九人被封为"九大塞王",镇守北方边疆防御蒙古,而他们的结局也因性格、时局不同而大相径庭:有的寿终正寝,有的因谋反被废,有的则在政治斗争中陨落。 朱标的特殊地位,在朱元璋的皇子中无人能及。作为长子,他6岁拜大儒宋濂为师,14岁被立为太子,22岁便开始代父处理朝政,是朱元璋心中唯一的继承人。朱元璋曾直言,朱标是"朱重八的儿子",而其他皇子只是"洪武皇帝的儿子",这份区别对待可见其恩宠之深。 朱标主张仁政,不仅多次劝谏朱元璋减少杀戮(如保全老师宋濂),更常常在兄弟犯错时从中调解,成为皇室内部的"平衡者"。三弟朱棡多次因暴行触怒朱元璋,均依赖他的求情才得以化解。 然而,1392年朱标的突然病逝,引发了一系列连锁反应:朱元璋打破常规,未传位给其他儿子,而是改立朱标之子朱允炆为皇太孙。这一决定为后来的动荡埋下伏笔——朱允炆继位后推行削藩,最终引发朱棣的"靖难之役",朱标一脉几乎被灭(仅次女幸存)。史料中"朱标不死,朱棣必不敢反"的共识,也从侧面印证了朱标地位的稳固。 在朱元璋的皇子体系中,藩王分封既是巩固统治的手段,也暗藏隐患。九大塞王镇守边疆的布局,虽在初期起到防御作用,却也让地方藩王手握重兵,为后来的权力争夺提供了条件。 值得一提的是,常被误写为"朱钢"的皇子实为三子朱棡(晋恭王),明代史料中并无"朱钢"之名,这一误差也反映出人们对皇室成员认知的细节偏差。 从朱标的早逝到朱棣的夺权,朱元璋26个儿子的命运交织,共同谱写了明初政治的波澜。他们的故事不仅是个人的兴衰,更是皇权传承中偶然与必然的生动注解。