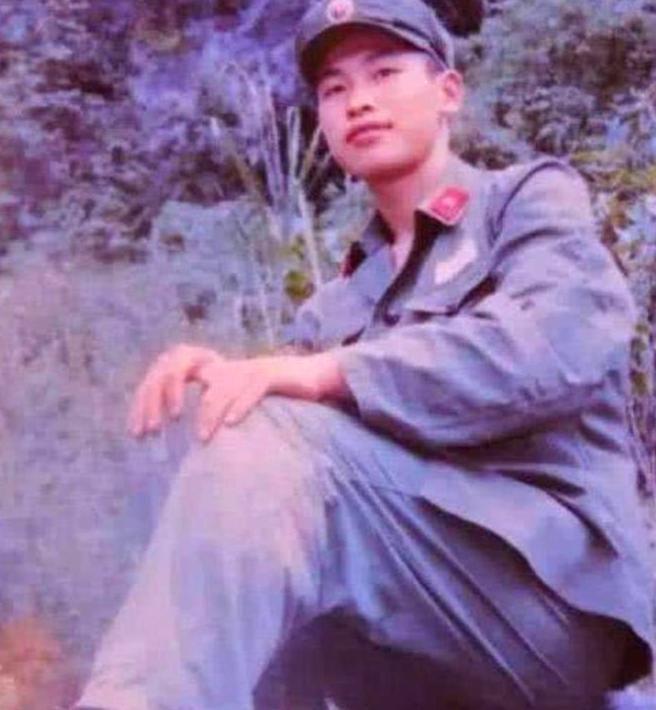

1985年深秋,一位战士在整理阵亡战友的遗物时,发现一个包裹上粘着张泛黄的纸条,上面工整地写着:"感谢您来收拾我的东西,请抽根烟吧。"看到这行字,所有战士都红了眼眶。 【消息源自:《17岁烈士李庆轩:两盒香烟与十三字遗书背后的家国情怀》2023-08-28 解放军报;《对越自卫反击战亲历者口述实录》2021-05-12 军事科学出版社】 炊事班的大铁锅里飘出萝卜炖粉条的香气时,李庆轩正蹲在营房后头的土坡上磨鞋底。这个山东沂蒙山来的新兵蛋子,总爱把解放鞋的胶底往石头上蹭,说是要磨出"战场附着力"。班长王铁柱拎着饭勺过来,照着他后脑勺就是一下:"小兔崽子,全连就数你鞋坏得快!" "班长,俺听说尖刀连冲锋都得猫着腰..."李庆轩揉着脑袋,眼睛亮得像是坠了星子,"鞋底滑了咋办?"这话把王铁柱噎住了。整个机枪连都知道,这个谎报年龄混进来的小鬼头,做梦都想去前线。 时间倒回三个月前,县人武部的征兵处。李庆轩把户口本藏在裤兜里,踮着脚把体检表拍在桌上:"俺十八了!"负责登记的退伍老兵眯着眼打量这个喉结都没长硬的少年,突然伸手捏他耳垂——那里有个醒目的拴马桩。"娃娃,你这胎毛还没褪干净呢。"少年"唰"地扯开衣领,露出晒得黝黑的胸膛:"您摸摸,这身板扛不动枪?" 1985年的滇南前线,猫耳洞里的湿度能拧出水来。李庆轩终于如愿调到七连那天,背包里除了军装还塞着二十七个信封——全是写给爹娘又没敢寄出的家书。连长张大山翻着档案直嘬牙花子:"小鬼,知道尖刀连伤亡率多少不?""知道!"少年把胸脯挺得老高,"俺村里杀年猪都挑最肥的!" 这话后来传遍全连,成了七连著名的黑色幽默。但真正让老兵们收起轻视的,是某次夜间行军。队伍经过雷区时,李庆轩突然扑倒排长,自己半个身子陷在泥沼里。后来工兵起出三颗72式反步兵雷,少年却只顾着擦枪:"排长您说,越南人埋雷咋专挑牛蹄印?" 395高地争夺战前夜,李庆轩往钢盔里衬了张照片。那是参军前和爹娘在村口老槐树下照的,相纸边角都磨出了毛边。战友汪海洋凑过来看,却被他塞了盒大前门:"汪哥,明儿我要是...这烟你帮俺散给弟兄们。"月光下,烟盒上"祖国山河"四个烫金字亮得刺眼。 总攻在凌晨四点打响。李庆轩作为突击手冲在第二梯队,单兵爆破筒炸开了两道铁丝网。当越军暗堡的重机枪响起时,这个总被笑话"没长开"的少年,竟像头豹子似的窜上崖壁。战后打扫战场的老兵回忆,那个满身是血的身影,是用最后一颗手榴弹和暗堡同归于尽的。 更让人揪心的是后续发现。卫生员整理遗物时,从李庆轩贴胸口袋里摸出两盒没拆封的香烟,还有张被血浸透的纸条。军医对着阳光辨认那些洇开的字迹:"谢谢您来收拾我的东西,请抽烟"。笔迹歪歪扭扭,最后一个"烟"字还少了两笔,像是突然被打断了。 连队给沂蒙山发阵亡通知书那天,张大山在师部拍碎了玻璃茶几。这个参加过老山战役的硬汉,死活不肯写"英勇奋战"之类的套话,最后只憋出句:"李庆轩同志...到死都记着给战友散烟。"远在山东的农家院里,李父盯着通知书上"17岁"的年龄修正,突然抡起镢头把猪圈砸了个窟窿——那是儿子离家前连夜砌好的。 如今在湖西革命烈士陵园,总能看到个奇怪现象:李庆轩的汉白玉墓碑前,香烟比鲜花多。有老战友摆上整条中华,也有游客敬支利群。最显眼的是包已经泛黄的大前门,下面压着张新纸条:"小鬼,现在咱们抽上带过滤嘴的了。"落款是"汪海洋和七连全体"。 陵园管理员说,去年有个穿旧军装的老人在墓前坐了一整天。问他是不是战友,老人只是摇头。直到日头西斜,才听见他对着墓碑喃喃自语:"当年要是没让你磨鞋底..."话没说完,就被山风吹散了。

![没想到吧,人家追出国后,又又又回来了[吃瓜][吃瓜]](http://image.uczzd.cn/4217158522888850182.jpg?id=0)