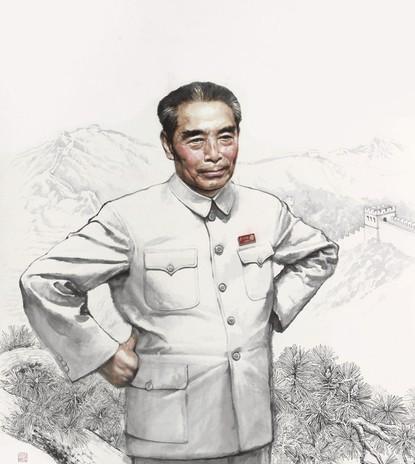

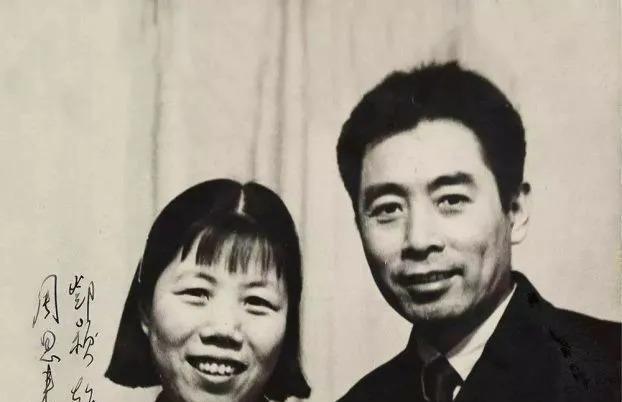

尼克松1972年访华的时候,随行的美国记者向周恩来提问:你首先是一个中国人呢,还是首先是一名共产党人?这样一个看起来是圈套的问题,不管怎么回答都有文章可做。令尼克松本人和这位记者惊讶的是,周恩来毫不犹豫地回答:我首先是一个中国人! 周恩来出生在1898年的江苏淮安,那时候他家已经从官僚阶层滑落。他小时候由三位女性抚养长大,生母、嗣母和乳母都用实际行动影响着他,让他早早懂得了责任和底层生活的艰辛。 1910年,他随亲属搬到天津,进了当地中学,积极投身学生运动,接触进步思想。 1917年毕业后,他去日本留学,但没多久就觉得那里不是长久之地,很快回国参与五四运动,编辑刊物,组织示威,甚至被捕过。 获释后,他转向欧洲,在法国等地勤工俭学,那段日子让他接触到马克思主义,并于1921年加入中国共产党,成为早期成员。 回国后,周恩来直接投入革命工作。1924年,他在广州担任黄埔军校政治部副主任,推动国共合作。1925年,他和邓颖超结婚,继续军事训练事务。 1927年大革命失败,他领导南昌起义,指挥部队转移到上海,从事地下活动。1928年,他去莫斯科参加中共第六次全国代表大会,回国后重建党组织。 1931年,他转移到江西苏区,担任红军政治委员,支持朱德指挥作战。长征期间,他负责后勤协调,确保部队抵达延安。抗日战争时期,他驻扎武汉和重庆,负责统战联络,推动国共合作。 1945年日本投降后,他陪同毛泽东去重庆谈判,争取和平方案。1949年新中国成立,他出任国务院总理兼外交部长,领导土地改革和工业建设。 作为外交部长,他签署中苏同盟条约,推动和平共处原则。1954年出席日内瓦会议,1955年参加万隆会议,倡导亚非团结。 1960年代,他出访多国,扩大中国影响。1971年,他接待美国特使基辛格,进行秘密会谈,为中美关系正常化铺路。这些经历让他成为中国外交的骨干力量,处理国际事务时总能抓住关键。 1972年2月,美国总统尼克松访华,这趟行程标志着中美高层首次接触,结束了二十多年的隔离。 周恩来作为中方主要负责人,负责接待和谈判安排。访问期间,一位美国记者提出一个棘手问题,问周恩来视自己首先是中国人还是共产党人。 这个问题设计得巧妙,无论怎么答,都可能被拿来解读党派忠诚或国家认同。周恩来直接回应说他首先是中国人,这个回答出乎尼克松和记者意料,化解了潜在争议。 整个访华过程包括北京、杭州和上海的会晤,双方签署上海公报,确立一个中国原则,推动贸易和文化交流。周恩来在谈判中强调中国立场,维护国家利益,同时确保客人行程顺利。 这次事件反映出周恩来在外交上的从容,他不是靠回避问题取胜,而是基于长期积累的信念直接面对。尼克松后来在回忆中提到这个回应,承认它源于深层文化认同。 访华后,中美关系进入新阶段,美国减少在台湾驻军,1973年设立联络处。这次互动不只改变了双边格局,还影响了全球冷战平衡。 尼克松离华后,中美关系逐步改善。上海公报成为基础,推动更多交流。1975年,美国总统福特访华,进一步巩固联系。周恩来继续处理外交事务,同时协调国内经济计划。 1973年,他确诊癌症,但坚持工作。1974年,他主持国务院会议,推动现代化建设。 1975年1月,他出席第四届全国人民代表大会,宣读政府报告,强调科技教育发展,支持恢复干部工作。周恩来推动邓小平复出,后者于1973年重返岗位,1975年参与领导。 这些努力为中国后续改革铺路。1976年1月8日,周恩来在北京逝世,享年77岁。全国举行哀悼活动,他的骨灰撒入江河海洋,体现平民意愿。 尼克松闻讯致哀,赞扬他的外交贡献。中美于1979年正式建交,实现访华目标。周恩来的遗产影响持久,推动中国对外开放。他的外交原则,如和平共处五项原则,继续指导中国国际关系。