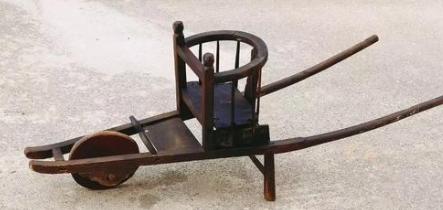

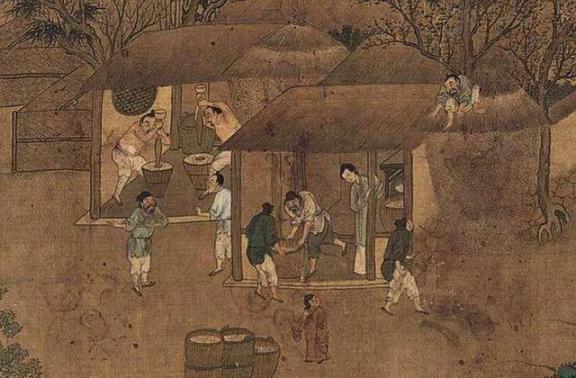

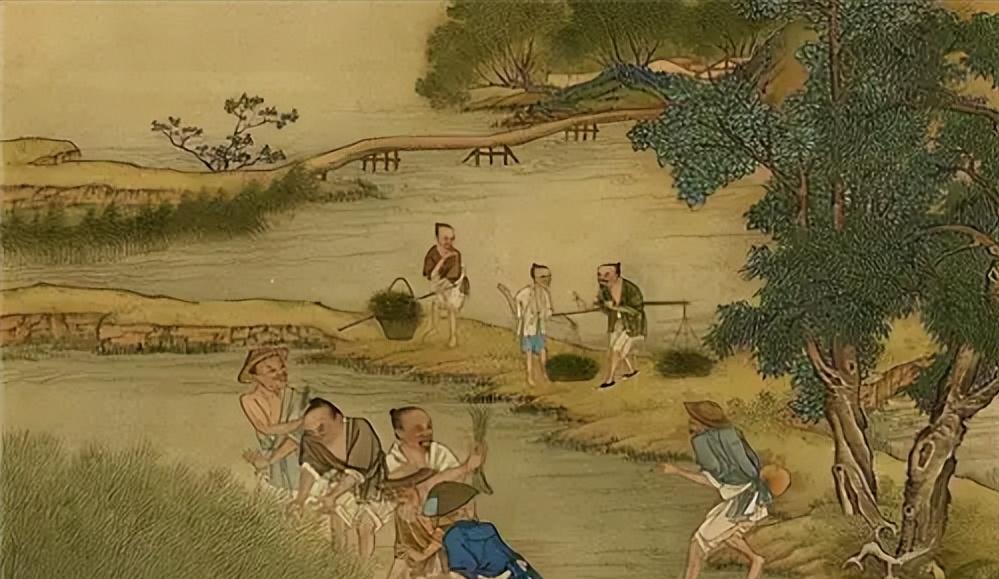

古代没有现代婴儿车,古人是咋带小娃娃出门或者哄娃的? 其实古人早有自己的 “婴儿车”,样式还挺多样。 就说宋代吧,那会儿民间特别流行一种叫 “竹篮舆” 的东西,说白了就是竹子编的小篮子,专门用来装小婴儿。 宋代竹子多,编竹器的手艺也成熟,好多人家都会编个竹篮舆给自家娃用。 这竹篮舆可不是简单的竹篮子,编得特别讲究。 篮子四周有护栏,能把娃稳稳地围在里面,防止摔出来。 底部还会铺一层厚厚的棉垫,有的甚至会缝上柔软的丝绸,让娃坐进去不硌得慌,跟咱现在婴儿车的坐垫差不多。 要是想带娃出门,大人就提着竹篮舆的把手,或者把它放在小推车上推着走。 有的竹篮舆还会在两边安上小轮子,不用额外找推车,直接推着就能走,比提着省力多了。 街坊邻居看到了,还会夸这竹篮舆编得好,娃坐着也乖。 宋代文人孟元老在《东京梦华录》里,就提到过街头常见的竹篮舆。 那会儿东京汴梁城热闹,好多妇人带着娃逛街,手里提着或推着竹篮舆,里面的娃娃有的睡着,有的睁着眼睛看街景,特别有意思。 除了出门用,竹篮舆在家也能用,把它放在客厅角落,娃在里面玩玩具、晒太阳。 大人就能在旁边做家务,时不时看一眼就行,不用一直抱着,能省不少劲。 有的人家还会在竹篮舆上挂点小铃铛,娃一动铃铛就响,能逗娃开心。 不过竹篮舆也有缺点,它只能让娃坐着或躺着,不能调节角度。 要是娃想换个姿势,还得大人动手抱出来调整。 而且竹子编的东西,冬天用有点凉,得在棉垫里多加几层棉花,不然娃容易着凉。 到了明代,就出现了更有意思的 “摇车”,这摇车可比宋代的竹篮舆更讲究,功能也更全。 明代的摇车不是推的,是挂在房梁上的,有点像现在的摇篮,但比摇篮更精致。 摇车一般用木头做框架,外面围上布料或者薄木板,防止娃掉出来。 里面铺着厚厚的棉絮,还会绣上好看的花纹,比如莲花、麒麟,寓意娃能健康长大。 有的摇车还会在两侧装小窗户,夏天能打开通风,冬天关上保暖。 最特别的是,摇车顶部有两根绳子,能牢牢系在房梁上。 大人轻轻一推,摇车就会慢慢摇晃,跟现在的摇篮一样,能哄娃睡觉。 有的摇车还会在绳子上挂点小玩具,比如布做的小鸟、小老虎,娃醒着的时候能盯着玩,不觉得无聊。 明代《便民图纂》里就有关于摇车的记载,说这摇车是专门给一岁以内的婴儿用的。 晚上把娃放在摇车里,大人在旁边做针线活,时不时推一下,娃就能安安稳稳睡一整晚,比抱着哄睡轻松多了。 不过摇车也不是家家户户都能用得起。 好的摇车得用硬木做框架,布料也得用结实的棉布,还得请工匠雕刻花纹,价格不便宜。 普通老百姓家,大多是用简单的木头做个小框架,围上粗布,能摇晃就行,没那么多讲究。 除了竹篮舆和摇车,古代还有其他带娃的工具。 比如有的人家会用藤条编个小筐,跟竹篮舆类似,轻便又透气,适合夏天用。 有的会用木板做个小床,下面安上两个小轮子,推起来也方便,算是简易版的 “婴儿车”。 到了清代,摇车的样式又有了变化。 有的摇车会在底部装个小抽屉,能放娃的尿布、小衣服,不用额外找地方收纳。 有的会在摇车外面裹上厚厚的棉被,冬天用特别暖和,就算家里冷,娃也不会冻着。 古人虽然没有现代的婴儿车,但凭着智慧造出了竹篮舆、摇车这些好用的带娃工具。 从宋代简单的竹篮舆,到明代能挂房梁的摇车,每一种都能看出古人对孩子的细心。

![确实,感觉现在的奶茶名都很古风,像皇帝赐的封号[跪了]](http://image.uczzd.cn/13123203648484769281.jpg?id=0)