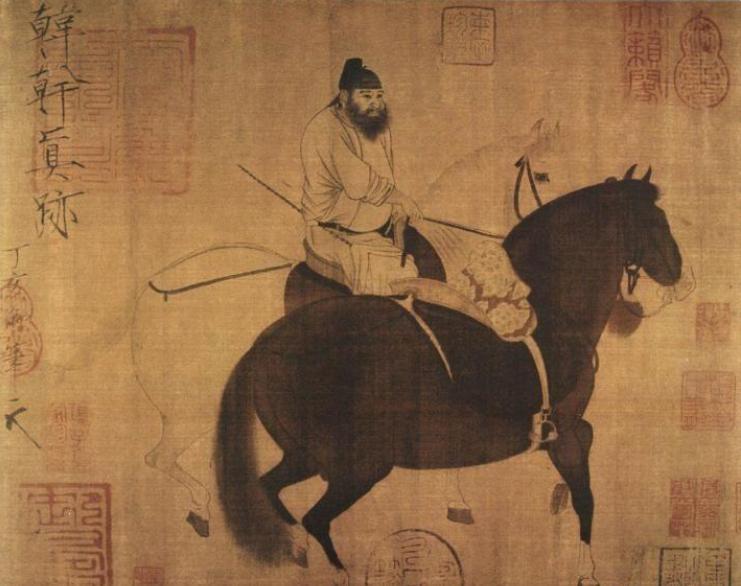

古代没有高铁火车,八百里加急到底有多快?千里马真的存在吗? 如今高铁呼啸而过,飞机穿梭云端,几千公里的路程往往只需几个小时就能抵达。 但古代没有这些先进的交通工具,人们又是如何实现信息的快速传递呢。 其实“八百里加急” 和 “千里马” 的传说,就藏着古人在交通困境中摸索出的智慧。 “八百里加急” 听起来像个充满江湖气息的词汇,实则是古代一套严谨的信息传递系统。 它并非凭空出现,而是在历代驿站制度的基础上发展而来,尤其在唐宋时期趋于成熟。 所谓 “八百里”,并非现代意义上的八百里路程,按古代度量换算,大约相当于现在的四百公里。 要在没有汽车、火车的年代跑完这段路,靠的全是驿站和驿马的接力。 古代的驿站就像如今的物流中转站,分布在全国主要交通干道上。 每隔十几到几十里就有一个驿站,里面常备着马匹、食物和住宿设施。 当需要传递紧急信息时,驿卒会骑着快马从起点出发,每到一个驿站就立刻换一匹精力充沛的马,人也稍作休整,接着马不停蹄地往下一站赶。 这种接力式的传递,能最大限度地保持速度。 “八百里加急” 到底有多快,一般来说,驿站的马匹在路况良好、天气适宜的情况下,每小时能跑十公里左右。 按照这个速度,跑完四百公里大约需要八十个小时。 但遇到军情紧急等特殊情况,通过合理调配人力和马匹,时间还能进一步缩短。 比如在一些史书记载中,重要的军事情报甚至能在两天内跨越几百公里,这在当时已经是相当惊人的效率了。 驿站的作用远不止传递信息,它就像一个个分布在大地上的节点,串起了古代的交通网络。 驿站里不仅提供马匹,还为往来的官员、商人提供食宿,久而久之,围绕驿站还形成了小型的商业圈,带动了周边的饮食、住宿等行业,形成了独特的 “驿站经济”。 这种网络不仅加快了信息流通,更促进了各地的经济文化交流,比如丝绸、茶叶等商品能通过驿站网络运往远方,不同地区的习俗、技艺也随之传播开来。 在很多诗词和故事里,千里马被描绘成能一日千里的神驹,仿佛拥有无穷的耐力和速度。 但从科学角度来看,这样的马其实并不存在,普通的好马在全力奔跑时,每小时能达到几十公里。 但这种高速只能维持很短的时间,长时间奔跑的话,速度会大幅下降,每天能跑一百多公里就已经很出色了。 按古代 “千里” 换算成现在的五百公里来看,没有马能在一天内跑完这么长的距离。 既然千里马不存在,为什么这个传说能流传千年呢,其实千里马更多的是一种象征。 在古代,马匹是重要的生产和战争工具,好马的价值堪比现在的豪车。 人们对速度的渴望,对高效交通工具的期盼,让 “千里马” 成了一种精神寄托。 同时它也常被用来比喻人才,就像韩愈在《马说》里写的 “世有伯乐,然后有千里马”,用千里马的难得来感叹人才被埋没的无奈。 虽然没有真正的千里马,但古人对马的培育和训练确实下了很大功夫。 为了让马匹更有耐力和速度,他们研究出了科学的饲养方法,通过循序渐进的长跑训练提升马的体能。 在古代战场上,一匹好马能让骑兵的战斗力大大提升,所以历朝历代都很重视马政,甚至设立专门的机构负责养马。 其实,“八百里加急” 和 “千里马” 的传说,都反映了古代交通的局限与突破。 除了驿马,古人的出行方式还有很多,步行适合短途,骑马是长途旅行的首选,水路则凭借运量大的优势,在河流密布的地区成了主要交通方式。 但这些方式都受限于自然条件,遇到暴雨、大雪等恶劣天气,道路泥泞难行,行程就会被迫延误,要是赶上战乱,交通线还可能被切断,信息传递和物资运输都会陷入停滞。 即便如此,古人还是靠着智慧搭建起了相对完善的交通网络。 从驿站的合理布局到马匹的科学管理,从水路运输的规划到陆路通道的修缮,每一处细节都体现着他们对效率的追求。 如今当我们坐在高铁上刷着手机,或许很难想象古人在驿道上策马狂奔的场景。 但 “八百里加急” 的接力传递,“千里马” 的美好传说,都在诉说着人类对速度和连接的永恒追求。

![一图了解古代传说中的四大兽,[呲牙笑]总结一下,古代神兽眼睛都高度一致,神气](http://image.uczzd.cn/9247183581269401666.jpg?id=0)