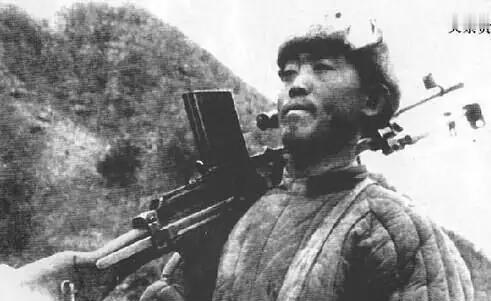

1951年,朝鲜战场,一新兵正擦大炮,突然瞅见,美军阵地有顶奇怪的帐篷。他咬牙跺脚,装上炮弹,冲着帐篷来了一发!只听“砰”,一声!瞬间地动山摇,他顿时目瞪口呆:“动静这么大?” 张典文出生在1936年的湖南临湘五里乡水畈村,那地方穷得叮当响,家里没田没地,父母早早没了。他从小给人放牛割草,换点粗粮勉强活命。到了14岁,他就流浪街头,帮人挑担讨生活,身体瘦弱但总能扛下来。朝鲜战争打响后,他听说国家需要兵源,就多次跑去征兵点报名。头几次,征兵的人看他年纪小,身板薄,直接摆手赶走。他不服气,前后去了七趟,每次从天亮等到天黑,坚持说自己能吃苦。第八次,他想了个办法,谎报18岁,还找了个年长流浪汉冒充爹来担保。征兵干部见他这么执着,加上部队缺人,就同意让他入伍。 入伍后,张典文被分到志愿军第47军反坦克炮排,刚两个月。他因为经验少,主要干擦炮管和搬弹药的活计。每天他得用旧布抹拭75毫米无后坐力炮,保持干净。排里的老兵常说炮手比步兵安全,但他不这么想,总觉得入伍了就该上前线。他几次找班长申请调步兵班,班长都拒绝,说他太年轻不合适。他为此挺沮丧,但还是继续干杂务,边干边学老兵的操作。入伍初期,他参加了四个月军事训练,学站姿扛枪,身体慢慢壮实起来。他记住炮的每个步骤,从装弹到瞄准,都偷偷练手。 1951年11月,张典文在擦炮管时,通过瞄准镜看到美军阵地多出一顶绿色大帐篷,比其他大得多。周围士兵搬木箱进出,动作小心翼翼。根据老兵平时讲的经验,他判断那是临时军火库。班长去开会,排长也不在,按规矩该等上级汇报。但他担心军火转移,就决定自己动手。他从弹药堆取出一发炮弹,装入炮膛。然后调整炮口角度,瞄准800米外的帐篷。扣动扳机后,炮弹飞出,几秒钟美军阵地爆炸,帐篷消失,火光冲天,引发连锁反应,整个阵地成火海。 爆炸后,班长他们以为敌方炮击,赶紧找掩体。班长赶到炮位,看到张典文站在那儿,就明白是怎么回事。连长来了,先震惊美军损失,然后下令关他禁闭一周,让他写检查。团长派人查,通过望远镜确认美军阵地烧得厉害,就打电话让连长申报二等功。连长请示上级后,决定功过分开处理。他在禁闭室关了一周,每天抄检查,反省违纪。出禁闭后,连长宣布记二等功,升他副班长。全连战士觉得意外,这处理既守纪律又看成果。 升职后,张典文开始正式射击,老兵对他刮目相看,不再当小孩。他努力学炮技,练习装弹瞄准。1952年马良山战役,他带班组在敌炮压制下射击,一分钟45发,速度顶尖。摧毁两个美军弹药点,帮助步兵进攻。战后他获全军嘉奖,当上连队射击标兵。他的经历说明军队强调服从,但战场上也需主动。回想那次,他说当时鲁莽,但形势变幻,得在命令和行动间找平衡。 张典文的成长过程充满矛盾。一方面,军队要求严格遵守命令,另一方面,士兵需要在关键时刻发挥作用。他的擅自开炮违反纪律,但客观上取得战果。这件事体现了志愿军的管理原则,既惩戒错误,又奖励贡献。他从新兵到副班长,再到标兵,靠的是坚持和学习。入伍前他流浪求生,入伍后适应军营,逐步证明自己。战场环境严酷,他这样的小兵通过实际行动,融入集体。 在朝鲜战争中,像张典文这样的普通士兵不少。他们背景相似,穷苦出身,参军后面对现实考验。他的故事不是传奇,而是真实经历。判断军火库基于老兵经验,开炮过程靠平时观察。处理结果公平,禁闭和立功并行。这反映了志愿军的作风,注重实际效果。他的后期表现,在马良山战役中体现团队合作,班组射击支持整体进攻。