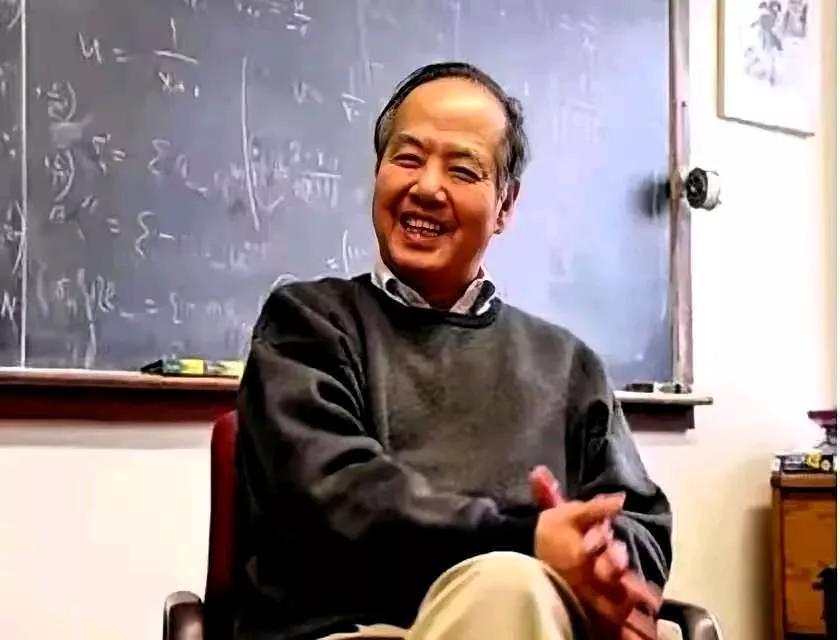

97 岁的李政道在旧金山家中合上眼睛,世界立刻把 “诺奖得主” 四个字贴满屏幕,却少有人记得他真正留给中国的不是奖杯,而是一张张写着 “CUSPEA” 的机票和一座正负电子对撞机。 他把千名中国孩子送到美国实验室,又把美国加速器图纸带回北京,表面是学术合作,骨子里是让中国科学绕开十年弯路。 那会儿是 1979 年,中国刚从动荡里缓过神,大学里的实验室空空荡荡,学生们捧着旧课本,连最新的物理期刊都难见到。李政道揣着张机票回国,在北大教室里站着讲了三个钟头,讲完拽着校领导的手说:“得让孩子出去看看,科学不等人。” 没过多久,CUSPEA 项目就办起来了。他亲自攥着笔改考题,从美国几十所大学拉来名额,连机票钱都帮着凑。有个安徽的学生,揣着皱巴巴的准考证进考场,后来坐着 CUSPEA 的机票去了麻省理工,现在成了国内量子领域的领头人。这样的孩子,前前后后走了一千多个,他们带着美国实验室的技术和想法回来,把中国物理的 “空架子” 一点点搭了起来。 再说那正负电子对撞机。80 年代初,中国连像样的粒子加速器都没有,李政道拿着厚厚的图纸从美国飞回来,在北京西郊的工地上蹲了半个月,跟工程师们一起趴在地上画线路。有人劝他:“您是诺奖得主,犯不着干这活。” 他摆摆手:“奖杯搁在那儿是死的,机器转起来才有用。” 后来这台对撞机建成,中国一下子闯进高能物理研究的前沿,比原本预想的进度快了整整十年。 可世人总爱盯着 “诺奖得主” 的牌子看。新闻里翻来覆去讲他 29 岁拿奖的风光,却少有人提他每年自掏腰包给国内学生发奖学金,少有人说他八十多岁还坐着轮椅去中科大讲课。好像诺奖是道符咒,贴上去就盖住了他真正做的事 —— 不是在实验室里摘奖杯,是把中国科学从泥坑里往外拉。 他生前总说:“科学没有国界,可科学家有祖国。” 现在他走了,屏幕上的 “诺奖得主” 还在闪,但愿有人能多看看那些 CUSPEA 机票存根,看看对撞机运转时亮起的光。那些才是他真正留下的东西,比奖杯沉,也比奖杯暖。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![沃尔玛美国全球技术副总因疯狂雇佣印度人,导致被炒鱿鱼[捂脸哭]理由并不是他自己也是](http://image.uczzd.cn/3631802921826107214.jpg?id=0)