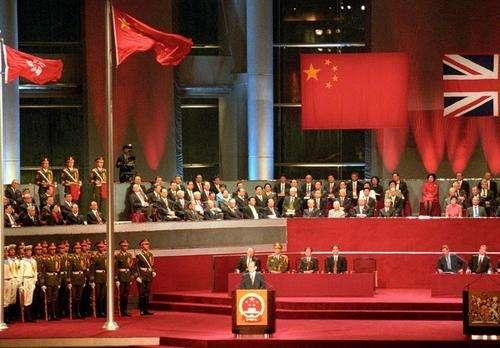

梁家辉曾在一采访中直言:“我觉得香港人其实挺可悲的,被英国人统治了一百多年,在回归以前,我们这一辈人很缺乏对祖国的概念!”香港回归祖国快三十年,怎么在部分港人心里,“中国人”这三个字还这么刺耳?这背后,到底是什么原因? 香港影帝梁家辉的一句话,像一把锋利的刀,划开了香港社会的心理疤痕,这句话不是简单的感慨,而是一代人的集体记忆。 2025年的今天,香港回归已近三十年,这翻天覆地变化的背后,不只是一座城市的身份迷茫,更是一场大国博弈的暗流涌动。 香港的“身份撕裂”不是偶然的,1842年《南京条约》割让香港岛,1860年《北京条约》再割九龙,1898年《展拓香港界址专条》租借新界99年。 英国人统治的150多年里,香港的教育体系刻意淡化中华文化,英文成了精英阶层的通行证,而中文和历史课则被边缘化。 那一代人从小看的是英国女王头像的邮票,学的是殖民地的“优越叙事”,甚至不少人连国歌都没听过,这种“无根”的状态,让香港成了一个“文化孤儿”,既不完全属于西方,又对祖国陌生。 但历史的吊诡在于,当1997年香港回归时,主权回来了,人心却未必同步,回归初期,香港经济远超内地,一些港人就难免会带着“文明优越感”看待内地同胞。 这种心态,本质上是殖民统治遗留的心理防御机制,当一个人长期被灌输“你和他们不同”,他就会本能地抗拒“同化”。 更讽刺的是,某些西方势力恰恰利用了这种心理,在香港回归后继续煽动“特殊论”,试图维持一个“非中非英”的模糊地带。 然而,时代的风向正在改变,随着中国崛起,香港人开始发现,祖国不再是那个“落后的老家”,而是一个能给他们撑腰的超级大国。 2018年港珠澳大桥通车,2022年香港故宫文化博物馆开馆,2024年粤港澳大湾区一体化加速,这些不再是冰冷的政策,而是切身的体验。 越来越多的香港年轻人开始学普通话,到内地求学、就业,甚至为“嫦娥探月”“天宫空间站”感到自豪。 香港的经历证明,殖民统治再久,也改变不了血脉的呼唤,今天的香港,依然是国际金融中心,但同时也是中国的一部分。 这种双重身份,不是负担,而是优势,正如一位香港年轻人所说:“以前觉得‘中国人’是标签,现在觉得是归属。” “人心回归”不会一蹴而就,但趋势已经清晰,当祖国强大到无法忽视,当交流密切到无法割裂,身份认同终将找到它的落脚点,毕竟,历史从不会善待那些自我割裂的群体,而时代的选择,往往比个人的执念更有力量。