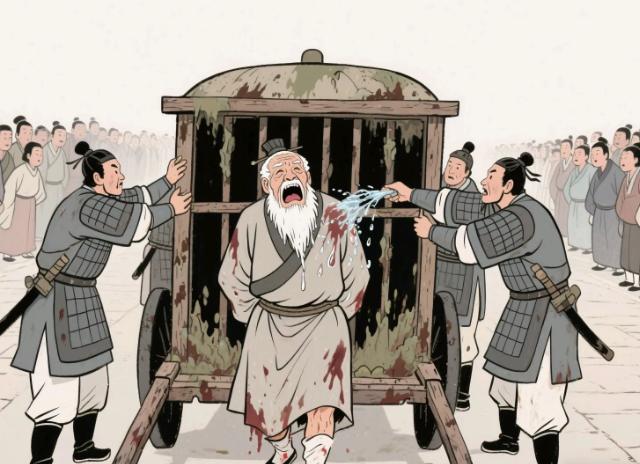

公元450年,七十岁的北魏宰相崔浩被剥去官服,塞进一辆污秽不堪的木笼囚车。押解的士兵轮番向这位须发皆白的老人身上撒尿。腥臊刺鼻的尿液浸透他单薄的囚衣,顺着花白的胡须淋漓而下。崔浩在屈辱和剧痛中发出凄厉的嚎叫,响彻刑场。道路两旁挤满了围观的百姓,其中不乏他曾施以恩惠的汉人,然而在皇权威慑与士兵环伺之下,无人敢动,只有死寂般的沉默和一双双惊恐或麻木的眼睛。 在南郊刑场里,一辆污秽不堪的木笼囚车缓缓行进。 车内蜷缩着一位须发皆白的七旬老人,当朝宰相崔浩。 昔日是万人之上的宰相,然而如今身上却布满士兵轮番泼洒的尿液。 这位辅佐三代帝王、奠定北魏基业的汉人宰相,究竟做了什么事,酿成这震动北朝的"国史之狱"。? 崔浩,出身北方顶级士族清河崔氏,自幼博览经史,才华横溢。 他历仕道武帝、明元帝、太武帝三朝,以卓越的政治智慧和军事谋略,成为北魏政权中不可或缺的核心人物。 明元帝时期,北魏连年干旱,饥荒肆虐,皇帝想迁都邺城避灾荒。 崔浩却力排众议,以史为鉴,陈述迁都之弊,最终稳定局势,助北魏渡过难关。 在立储上,他直言举荐长子拓跋焘,并建议选贤臣辅佐,深得明元帝信任。 至太武帝拓跋焘即位,崔浩更受倚重,可自由出入宫禁。 甚至,皇帝有时候找他商议国事,还得跑到他家! 作为深受儒家文化熏陶的汉人士大夫,崔浩极力推动北魏的汉化改革。 他主张重用汉人官员,改革官制,推行礼乐教化,试图将起源于草原的鲜卑政权融入中原文明体系。 太武帝对他言听计从,委以编纂《国记》的重任。 这部官修史书旨在记录北魏开国以来的历史进程,崔浩以"秉笔直书"的史家准则自勉,在书中既详述拓跋氏历代皇帝的文治武功,也如实记载了鲜卑部落早期的一些状况。 部落联盟时期的落后形态、野蛮的掠夺征战、残酷的宫廷内斗,以及兄终弟及的收继婚俗等鲜卑贵族视为耻辱的往事。 如果《国记》仅作为宫廷秘藏,或许不会引发后续灾难。 然而,崔浩却天真的想要"立碑传世"。 采纳手下文人闵湛、郗标的建议,耗费巨资将《国记》全文镌刻于石碑,树立在平城郊外通衢大道旁,供天下人自由观览。 这一举动本意是彰显文治之功,却触怒了鲜卑贵族集团。 石碑上的每一个字,都显而易见的将曾经"部落旧俗"和"不光彩历史"被赤裸裸公之于众。 以太子拓跋晃为首的鲜卑勋贵集团迅速联合起来,向太武帝拓跋焘告发崔浩"暴扬国恶"。 他们长期嫉妒崔浩的权位,怨恨其推行的汉化政策压制自身利益,此刻趁机发泄积怨,指控崔浩刻石立碑是包藏祸心,意图诋毁拓跋氏江山,更是汉人士族蔑视鲜卑的铁证。 太武帝雄才大略但性格暴烈多疑,当他亲眼看到石碑上那些文字,尤其是涉及祖父、父亲时代的"污点"被公然展示时,强烈的耻辱感和帝王权威被冒犯的愤怒压倒了一切理智。 盛怒之下,太武帝下令严查"国史案"。 崔浩即刻被逮捕下狱,遭受严刑拷打。 这位曾经智计百出的老臣,在肉体折磨与精神打击下彻底崩溃,史载其狱中"惶惶不可终日,甚至无法正常应答审问"。 太武帝最终亲自下令,以"尽述国家之恶,存之示后"的罪名,判定崔浩蓄意污蔑皇室,其心可诛。 更残酷的是,这场风暴将崔浩所在的清河崔氏,以及与他联姻的范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏等北方顶尖汉人士族门阀,均卷入其中。 一场针对汉人高门大族的血腥清洗展开,史载"清河崔氏无远近,范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏,皆浩之姻亲,尽夷其族",牵连被杀的汉人士族官员及亲属多达数千人。 崔浩之死绝非简单的政治斗争失败,其背后是北魏前期深刻的胡汉矛盾。 他主持刻碑,本意确有宣扬功绩之心,但更深层动机源于儒家士大夫对"青史留名"的终极追求和对"直笔"史观近乎固执的坚持。 他天真地认为凭借自己的功勋,皇帝会理解甚至赞赏这种"直笔",却严重低估了鲜卑贵族对自身历史的敏感程度和捍卫部落尊严的决心,也高估了太武帝对他的绝对信任。 这位七十岁的老宰相最终被押赴刑场,遭受前所未有的羞辱性处决。 士兵们向囚车中的他泼洒尿液,极尽侮辱之能事。 崔浩之死标志北魏汉化改革的一次重大挫折,鲜卑保守势力重新占据上风。 然而,历史的长河终究向前,民族融合的进程不可逆转。 数十年后,孝文帝推行更加彻底的汉化改革,证明崔浩当年的理念具有前瞻性。 主要信源:(洛阳网——北魏著作郎的使命(史官文化与洛阳))