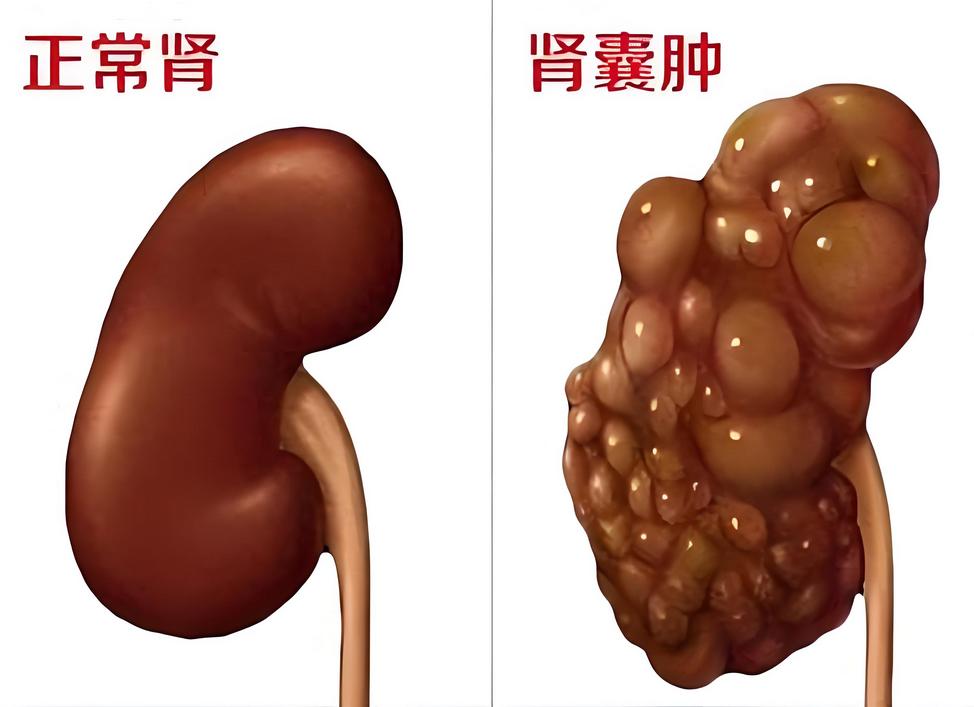

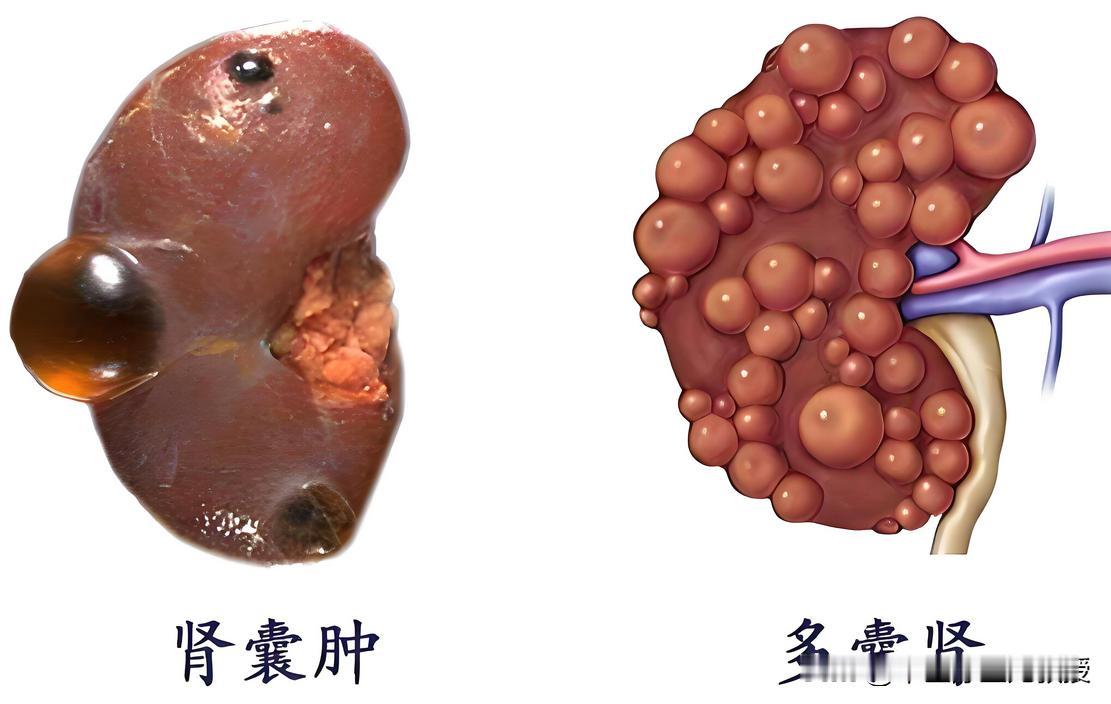

养肾第一步,清瘀浊 我常跟学生们说,调病不能只盯着 “补”,尤其是肾囊肿,别急着温肾、补肾,最关键的是先 “清”—— 清的就是肾脏里的 “瘀浊”。 瘀浊堵着肾络,你补再多肾精也渗不到病灶,囊肿没出路,该胀还是胀,这也是很多人调理很久囊肿却没变化的原因。先清瘀浊、再通肾络、最后补正气,顺序不能乱。 别觉得 “瘀浊” 多玄乎,其实就是堵在肾脏里的 “垃圾”—— 像吃多了肥腻食物攒下的 “痰湿”、久坐不动凝住的 “瘀血”、情志不畅憋出的 “郁气”,这些都是瘀浊。堵在肾脏就会引发腰部酸胀、囊肿增大,甚至影响肾功能。 去年接诊了一位 48 岁的李先生,肾囊肿 2 年,最大的 1.8cm,最烦的就是后腰总像坠着块石头,站久了、弯腰干活时酸胀得厉害,B 超显示囊肿有增大趋势,舌苔紫暗、边有瘀斑,脉沉滑 —— 典型的 “痰湿 + 瘀血 + 郁气” 三重瘀浊堵肾络,还伴有肾气不畅。 我没让他急着补肾,反而定了 “清瘀浊、通肾络” 的调理思路。 组方:茯苓、泽泻、柴胡、丹参、桃仁、川牛膝、生黄芪、炙甘草,每天 1 剂,水煎服,分早晚两次温喝。 方解:四组药专攻肾瘀浊 第一组:茯苓 + 泽泻 专攻 “痰湿瘀浊”。茯苓能健脾渗湿,像给肾脏装了 “过滤器”,把囊肿里黏糊糊的痰湿水饮滤出去;泽泻是 “利水猛将”,能直接打开肾脏的 “排水通道”,加速囊肿内液体排泄(李先生平时爱喝啤酒,痰湿重,泽泻正好对症)。两味药搭配,一渗一利,把肾脏里的痰湿瘀浊清得干干净净。 第二组:柴胡 专散 “郁气瘀浊”。李先生是公司主管,常年压力大、爱生闷气,肝气郁滞影响肾气通畅,柴胡就像给肝肾之间 “架了座桥”,把憋在心里的郁气疏散开,气顺了,津液和血液才能顺着肾络走,不会瘀在肾脏形成囊肿 —— 中医讲 “肝肾同源”,肝气舒了肾气才能畅,这步是清瘀浊的 “前提”。 第三组:丹参 + 桃仁 通 “瘀血瘀浊”。丹参能活血凉血,既能化解肾脏里瘀住的血络,又能防止瘀浊化热伤肾;桃仁是 “破瘀高手”,能钻进肾络深处,把凝结的瘀血 “凿” 开(李先生囊肿边界欠清,提示有瘀,桃仁正好能通这个堵点)。两味药一温一凉,既能通瘀又不伤肾阴,让肾络通畅起来。 第四组:川牛膝 + 生黄芪 引药入肾、扶正清浊。川牛膝能 “引药下行”,带着其他药材直奔肾脏,就像给药物 “装了导航”,精准作用于囊肿;生黄芪补气升阳,清瘀浊时难免耗点正气,黄芪正好能补回来,还能增强肾脏的 “自净能力”,防止瘀浊再次堆积 —— 这步是清瘀浊的 “收尾保障”。 最后炙甘草调和诸药,让清瘀浊的药劲儿更温和,不伤及肾脏正气(李先生平时容易疲劳,怕攻伐太过伤元气),整个方子攻补兼顾,清瘀又护肾。 李先生一开始半信半疑:“这药能比手术靠谱?” 结果 1 周后复诊,他说后腰坠胀感轻了;2 周后,弯腰干活不那么费劲了,舌苔瘀斑淡了点;1 个月后,B 超显示最大囊肿缩小到 1.5cm,连说 “没想到中药能消囊肿,比吃止疼药舒服多了”。 3 个清肾瘀浊的小方法 1.按揉太溪穴,通肾气 肾囊肿患者多肾气不畅,太溪穴是肾经的 “原穴”(内踝尖与跟腱之间的凹陷处),每天晚上用拇指按揉 5 分钟,按到酸胀感扩散到小腿,能帮肾脏 “通气”,加速瘀浊排出。 3.喝玉米须水,利痰湿 肾囊肿多伴痰湿,玉米须是 “天然利水药”,抓一把玉米须煮水,代茶频饮,不用加糖,能帮肾脏把多余水分排出去,喝 1 周就会发现尿量增多,腰部没那么沉了。 3.踮脚走路,活肾络 久坐伤肾络,每天踮脚走 100 步(脚跟抬起,用前脚掌走路),能刺激足底肾经穴位,像给肾络 “松了松绑”,让气血跑得更顺畅,瘀浊没了 “停留空间”,自然不容易堆积。 最后想跟大家说,瘀浊清了,肾络通了,再慢慢补肾气、养肾精,才能真正让肾脏 “减负”。要是你也被肾囊肿的酸胀、坠胀缠得难受,不妨先从清瘀浊开始试试,我是陈主任,有肾囊肿情况可以跟我说说。