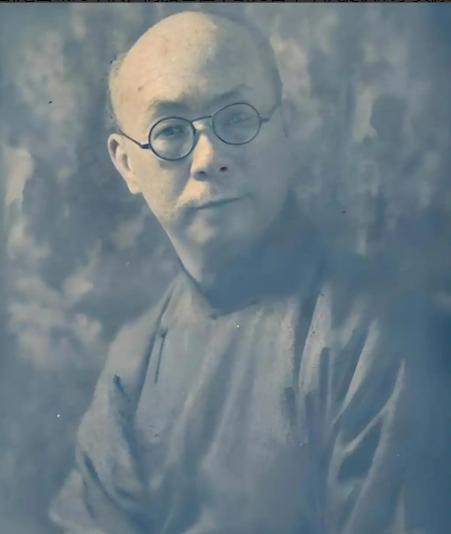

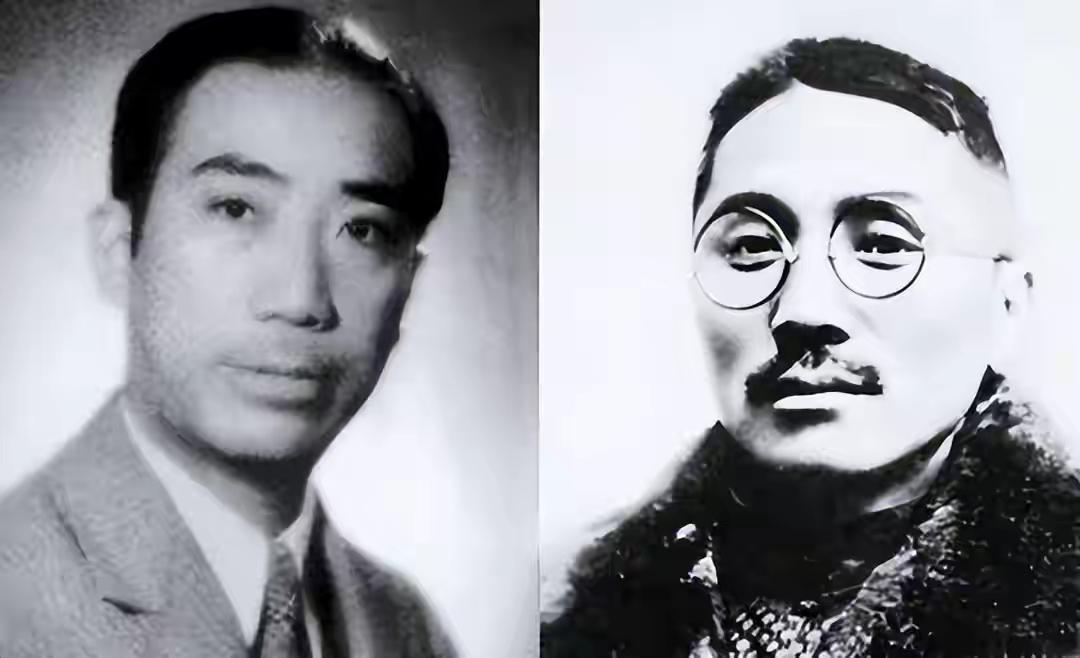

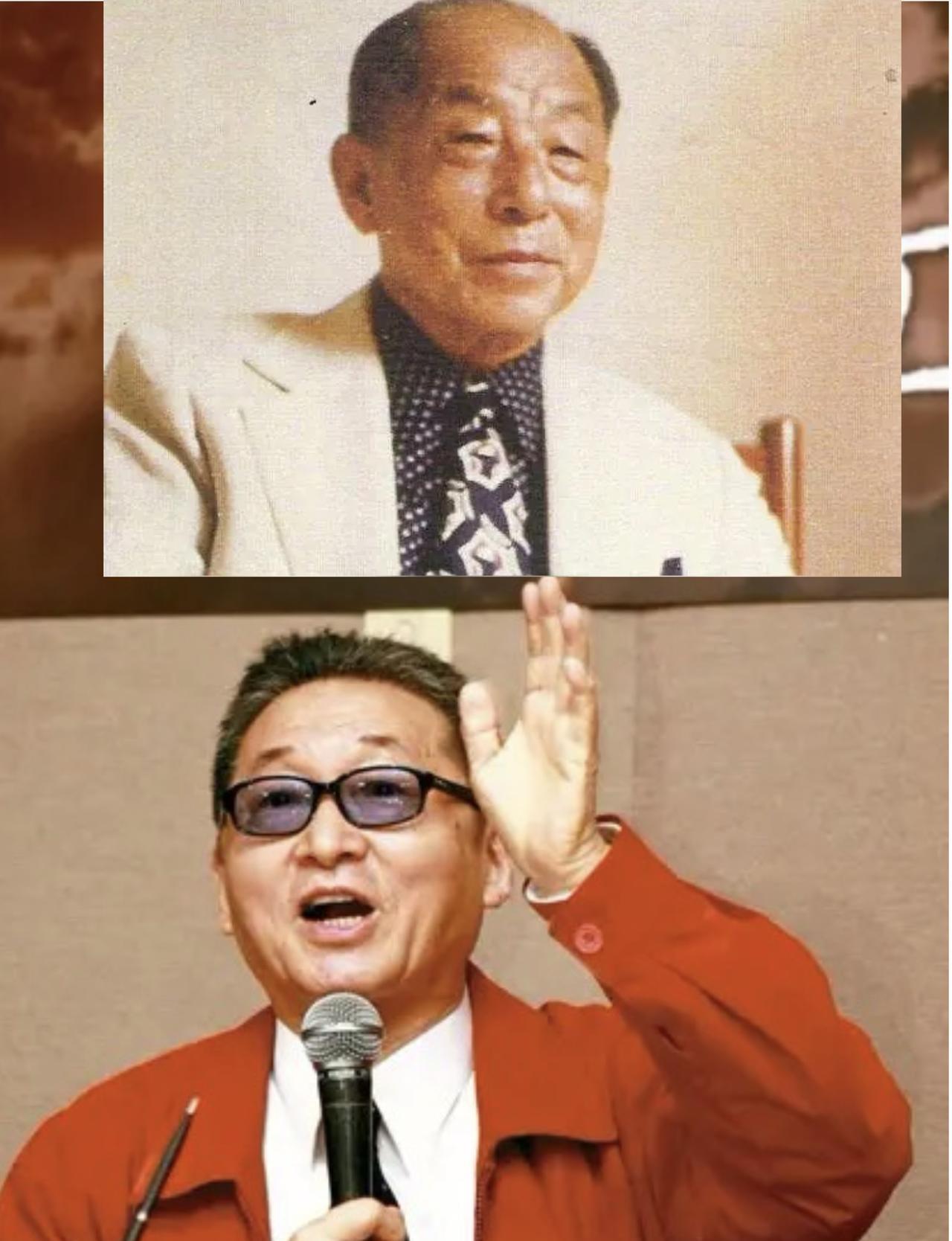

1992年,84岁大特务毛森,在病重之际抓住儿子的手说:“我有一个憋了四十多年的愿望,想回家乡看一眼!” 上海虹桥机场的舱门打开时,毛森望着窗外的城市轮廓,突然老泪纵横。这片他曾肆意作恶的土地,如今既熟悉又陌生。 1949年,他正是在这里担任上海警察局长,将特务统治的阴影笼罩在城市上空:先后逮捕地下党、进步人士超三千人,数百人在他的指令下惨遭杀害; 上海解放前夕,他按毛人凤的命令,将李白、张困斋等12位地下电台工作者秘密杀害于浦东戚家庙; 逃离上海前,他又下令枪杀一百多人,每一声枪响都成了这座城市的伤痛记忆。当年他坐着飞机逃离时,或许从未想过,四十多年后再回来,自己会是这般满怀愧疚与激动的模样。 飞机降落的瞬间,过去的残暴与当下的脆弱在他身上重叠,让这个曾经的特务头子,第一次显露出老人的柔软。 在浙江江山老家,毛森佝偻着身子,对着迎接他的乡亲们抱拳作揖,反复说着“谢谢亲爱的乡亲们”。这个动作,与他早年在军统的“狠辣”形象判若两人。 江山是他的根,他出身于浙江江山的普通家庭,与军统头子戴笠是同乡,1932年加入复兴社特务处后,靠着戴笠、毛人凤的关照,加上心狠手辣的行事风格,才一步步爬到军统少将的位置。 当年他离开江山时,或许带着“出人头地”的野心,想靠着特务体系光宗耀祖;可四十年后回来,他只是一个想寻回故乡温度的老人。 得知江山市将老家故居发还给自己时,毛森激动得说不出话,对着家乡的方向深深鞠躬,这个鞠躬,既是对故乡接纳的感激,或许也是对当年选择“特务之路”的隐性忏悔。 他甚至主动提起“我有八个子女,大多从事科技研究工作,以后家乡要是有需要帮忙的地方,他们一定尽力”,试图用子女的力量,为自己与故乡的关系做一点弥补。 抗战爆发后,他曾任江浙行动队长,曾在这石壁上题字明志,如今字迹早已被风雨侵蚀得模糊不清。他伸手想触摸石壁,却又在半空停下,脸上满是感慨。 这处题字,是他人生中少有的“正面印记”,抗战时期的他,也曾有过抗击外敌的经历;可后来,他却将枪口对准了自己的同胞。 从抗战到内战,从“抗日”到“反共”,他的人生轨迹在权力的诱惑下彻底偏离。 正是这段偏离,让他不得不逃离大陆,在台湾陷入蒋经国与毛人凤的权力争斗,毛人凤死后,他失去靠山,辗转香港、泰国,最终在1968年定居美国,开始了长达二十多年的漂泊。 石壁上的字迹会消失,但他人生的转折与过错,却永远刻在历史里。 最让人动容的,是毛森在李白烈士故居的那个鞠躬。当他看到玻璃展柜里李白当年使用过的发报机时,突然捂住胸口,脸色变得苍白,随行护士赶紧递上药物。 缓过劲后,他走到展柜前,深深鞠了一躬。这个鞠躬,没有对乡亲的客套,没有对故乡的感激,只有对死者的愧疚。 他比谁都清楚,眼前这台发报机的主人,正是死于自己的指令。当年他下令杀害李白时,或许从未想过,四十年后自己会站在这里,向这位烈士表达迟来的歉意。 晚上在县城招待所,毛森坚持要写一封信,手抖得握不住笔,便口述让儿子记录:“我这一生,抓过该抓的人,也抓过不该抓的人,如果有来生,我想做个种茶的人,守着江山的山山水水,再也不碰枪杆子。” 这句话里,有他对过往的辩解,更有对人生选择的遗憾,他终于明白,枪杆子带来的权力,远不如种茶人的安稳。 这次归乡,耗尽了毛森最后的精力。回到美国后不到半年,他便因心肺衰竭在旧金山医院去世,没能实现“过两年再回来看看”的承诺。 毛森的一生,始终在“罪”与“乡”的拉扯中度过:他是双手沾满鲜血的特务,罪行不可饶恕;他也是晚年渴望归乡的老人,乡愁真切动人。 他的归乡之旅,不是为了洗白自己,而是为了与故乡、与自己的过去做最后的告别。 这段往事也提醒我们:历史从不会因个人的迟暮与悔恨而模糊,每一份罪行都有印记,每一丝乡愁都有温度,但二者永远无法相互抵消——这或许就是毛森留给世人最深刻的启示。 主要信源:(中国新闻网——上海解放前 地下党员和国民党投诚者曾遭枪决(图);上海市地方志办公室——毛森)