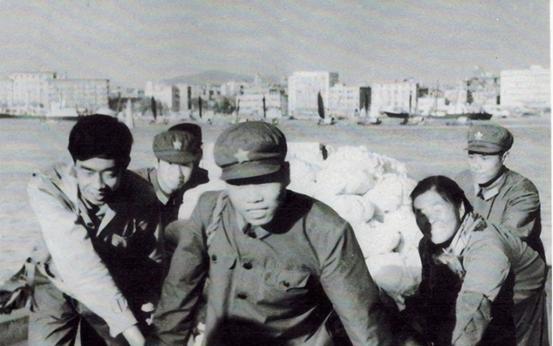

该地要发展,要驻军部队撤离,个别人言语不当,军政委没惯着对方 “1984年3月的一天,你们部队能不能把最后那座高地也腾出来?”会议室里,厦门市一位分管副市长开门见山。对面身着迷彩作训服的31军军政委宋清渭只是抬了抬眼,没接茬,空气瞬间凝固。 厦门岛面对金门,天晴时能看见对岸岗哨上的旗帜。新中国成立后,这里一直是福建防线最锋利的前哨。几十年炮火、对峙与反登陆演练,把全岛织进国防体系,制高点、坑道、雷场,像鱼网一样罩着海岸线。进入80年代,政策风向陡变,经济特区的牌子落在厦门,城市亟须摆脱“前线”标签,换上一身商贸、旅游的新行头。 特区最初只划了2.5平方公里。很快,省里、市里都发现这块蛋糕明显不够分:地少、人多、摊子大,招商引资还没开始,土地红线就顶不住。于是扩围成为共识,口号喊得响亮——“全岛皆特区”。问题随之浮出水面:军事禁区怎么办?一道铁丝网隔开的不仅是海风,还有利益与责任。 31军在岛上历史悠久,从五十年代炮击金门到六十年代全军紧急备战,多轮紧张对峙让每个官兵都明白这片海峡不会说笑。军方态度并非僵硬,一批营区陆续交给地方,甚至连海景绝佳的海防洞也让出来改成了观景台。然而,当地方提出“岛上不留一兵一炮”时,矛盾上了台阶。 有意思的是,最强烈的撤军理由并不是土地,而是“形象”。某局干部声称:“外国人看到装甲车,会以为这里还打仗,被吓跑!”更有激进者把军车叫成“囚车”,说卡车栏板像是押解犯人。听到这句话,宋清渭的脸沉了下来,他低声答了一句:“军车押的是子弹,不是囚犯。”话虽轻,却像炮弹壳在地上滚动,会议桌另一侧立刻安静。 地方的压力并非装出来。兄弟城市深圳、珠海一日千里,厦门如果再背着“前线”包袱,投资商极可能绕道而行。省里几次督促军方进一步让步,但军区参谋长在汇报中明确指出:一旦撤空前沿高地,短时间内很难再筑防,倘若台海局势突然紧张,新建阵地不啻于在城市中心重新拉铁丝网,代价更高。 双方僵持的那段时间,岛上盛传“部队晚上要整建制撤离”的消息,甚至有人私下计划趁机拿地。真真假假搅得人心浮动。宋清渭干脆把连队拉到市中心搞国防教育展,坦克、火炮、通讯车一字排开,市民涌来拍照。有人问:“这玩意儿要是真开火,商务区岂不是完了?”陪同的作战参谋回答得平静:“真开火时,商务区早关门了。” 不可否认,经济建设势头已经压过一切。省里最终把争议呈到中央。中央调查组来之前,宋清渭特意走访曾参加1949年金门战役的伤残老兵,请他们谈当年抢滩的教训。座谈会上,一位老班长拄着拐杖慢慢站起:“那晚60多人上岸,活下来8个,我就是第八。阵地丢一次不要紧,兄弟们丢不起第二次。”话音落下,军代表无话,地方代表也无话,只剩记录员笔尖沙沙作响。 1985年初,结果下达:岛上主阵地、制高点和快速反应部队保留,城市中心不再增加军事设施;已交出的营区可按“租赁”形式整合,用地收益按比例反哺军费。双方皆有让步,最尖锐的对立点被拆解。过去那条贯穿市区的军车通道铺上沥青留给公交,部队则在夜间训练,尽量减低扰民。 不得不说,这个方案在当时算是务实。经济红利逐步显现,厦门成了外商口中的“海峡花园”。与此同时,31军仍像一把藏在袖口的短刀,没有离身。几年后台海又起波澜,第一批进入战备状态的,正是依旧驻守的那些老兵。若当年一撤了之,后果如何,没有人愿意试证。 今天环顾鼓浪屿的游人如织、滨北商务区的霓虹闪烁,很难想象它们曾与观察哨、炮阵地并存。但留痕不需刻意寻找,老城区一面剥落的防空洞告示牌、海岸线上故意保留的一段铁丝网,都在低声提醒:荣景来之不易,底线也来之不易。军事与经济之间,从来不是单选题,更像跷跷板,两端都有人在用力,自己松手,对方也立不住。 对地方政府而言,GDP固然是硬指标,却并非唯一坐标;对军队而言,守土是天职,同样要顺应时代节奏。三十多年前的那场拉锯,为后来军民融合提供了一份操作手册:步子可以迈大,但腰要直着。若是忘记脚下这块土由谁流血换来,争吵就会卷土重来,且代价更沉重。