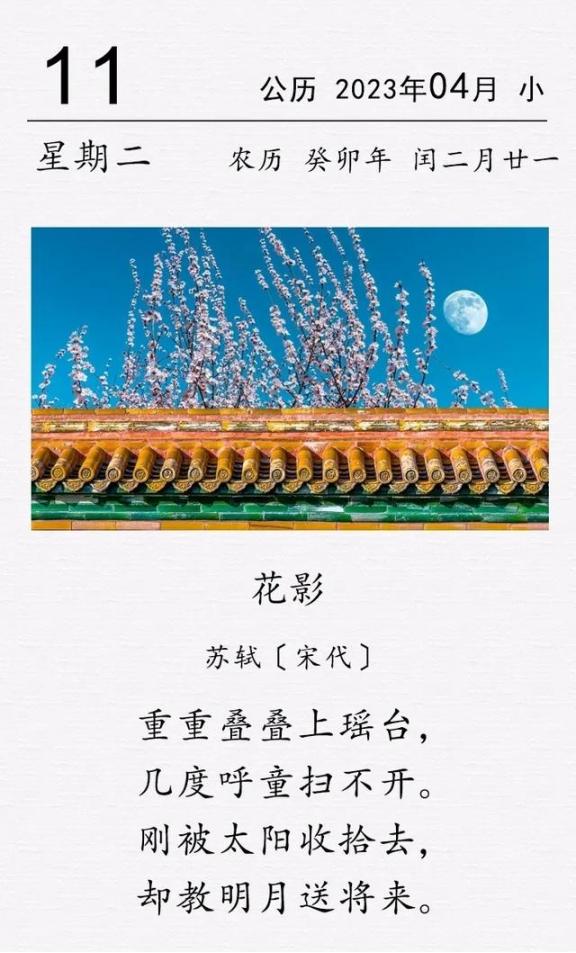

这是宋代诗人苏轼的一首讽喻诗。 在宋代那个变法风起云涌的年代,花影层层叠叠地铺满庭院,扫也扫不去,就好像某些东西总在权力光影下反复出现。这首诗里到底藏着什么样的深意,能让后人争论不休? 苏轼这首《花影》,写得接地气又耐人寻味。熙宁七年,他出任密州知州,那时候朝廷正推行新法,苏轼对一些政策有看法,但也没法直接说,只能借诗抒发。密州在山东,那地方山清水秀,官舍里头有树有花,春天一到,花影就投在地上,密密麻麻。诗里头说“重重叠叠上瑶台,几度呼童扫不开”,瑶台就是指那些干净的亭台楼阁,花影一层一层盖上去,怎么弄都弄不掉。这不光是写景,还带点讽刺味儿,意思是生活中总有些讨厌的事儿,像影子一样甩不掉。 再往下,“刚被太阳收拾去,却教明月送将来”。太阳落山,花影没了,可月亮一出来,又把花影带回来了。太阳和明月,在古时候常用来比喻皇帝,花影呢,就容易让人想到朝廷里那些小人,皇帝一换,他们就又冒头了。苏轼在密州干了几年,处理地方事,修水利,管民生,可心里头对京城党争有气。这诗就是在那时候写的,表面上看是咏花影,实际在说官场那些事儿,难除干净。 这诗的妙处,就在于它不直说,拐弯抹角地讽喻。苏轼一生坎坷,早年进京当官,满心想为国出力,结果因为党争被贬了好几回。熙宁四年,他上书谈变法弊端,熙宁七年就外放密州。密州虽小,但苏轼没闲着,写了不少诗词,这首《花影》就是其中一首。诗短小精悍,四句就把那种无奈写出来了。生活中谁没遇过类似事儿?比如工作上总有那么些人,挡着路,太阳一照没了,月亮一出又来了。 说起这诗的背景,得提提宋代的党争。新党旧党斗得厉害,苏轼属于旧党一边,王安石推新法,苏轼觉得有些地方不妥,就直言了。结果呢,被贬外地。但苏轼这人乐观,贬到哪儿都写诗解闷。这首诗流传下来,许多人解读为讽刺新党小人得势,像花影一样,死灰复燃。确实,诗里那股子烦闷劲儿,读着就觉得真实。不是高高在上的说教,而是贴近生活的那种吐槽。 诗的语言也活泼,不死板。“呼童扫不开”,听着像日常聊天,几度叫人扫,都扫不掉,那种着急上火的感觉,跃然纸上。太阳“收拾去”,明月“送将来”,拟人手法用得巧妙。古人读诗,喜欢这种含蓄,言有尽意无穷。苏轼的诗词,在宋代就出名,后世更影响大。像元明清的文人,好多学他的风格,写咏物诗带讽喻。 这首诗不光讽刺官场,还能扩展到普通人生活。谁家没点儿烦心事?比如邻里纠纷,工作压力,像花影一样,白天没了,晚上又来。苏轼借这个意象,说出人生的艰难。不管是官场还是民间,都得面对这些。这就让诗更有普世价值,不是只给读书人看,老百姓也能懂。 从文化角度看,这诗体现了中华传统诗歌的精髓。我们中国诗词,讲究托物言志,苏轼是高手。他在乌台诗案后,还被贬黄州、惠州,那时候写的诗更多,但《花影》这首早期的,就已见功力。宋代诗歌繁荣,苏轼贡献大,推动词的改革,让词从娱乐变成抒情工具。这首绝句虽短,却代表了宋诗的特色,理趣结合。 现在回想,这诗写于熙宁九年左右,苏轼在密州任职末期。那年雨水多,花木旺盛,激发他灵感。诗流传后,影响文坛,许多选本都收录。像《宋诗三百首》,就有这首。现代人读,也觉得新鲜。时代变了,但人性没变,那些“花影”还在。