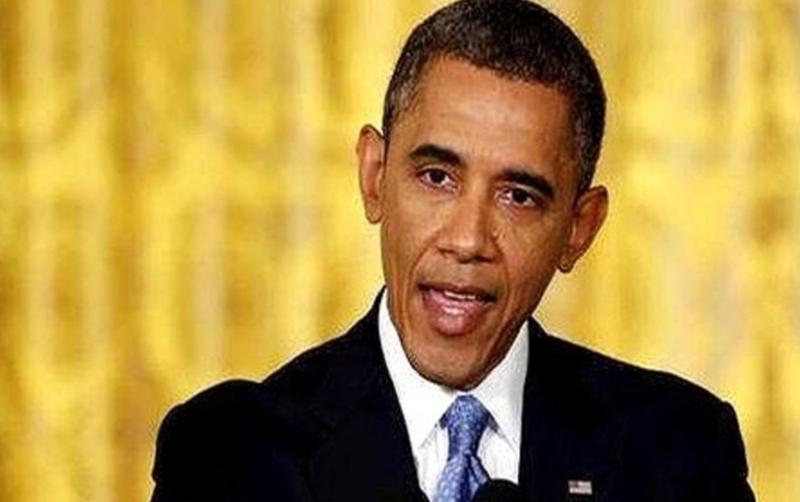

美国想把制造业拉回去,最早是奥巴马提出的。他到中国转了一圈后,发现2009年的中国,已不是1998年克林顿来中国所看到的,中国工人踩缝纫机制衣服鞋帽的样子。代表着当时最先进的智能电子产品,苹果手机第一代在中国深圳生产。 1998年,克林顿访华期间,中国制造业的典型画面是纺织厂里踩着缝纫机的工人。彼时的中国凭借劳动力成本优势,承接了全球17%的服装鞋帽订单,但制造业增加值仅占全球的3.4%。 这种劳动密集型模式在2001年加入WTO后迎来爆发,但真正改变游戏规则的转折点出现在2007年——当乔布斯在旧金山发布第一代iPhone时,这款智能设备的代工订单已悄然落户深圳。 富士康的崛起轨迹印证着这种蜕变。1988年,这家台湾企业在深圳设立首个大陆工厂时,生产线上的主要产品还是电子计算器。随着2001年iPod订单落地,富士康开始在龙华园区构建"30分钟供应链圈":半径5公里内聚集着300家核心供应商,模具车间能在4小时内完成新产品开模。 这种产业生态的恐怖效率,在2007年iPhone初代生产时达到巅峰——当苹果临时要求更换屏幕设计时,8000名工人连夜返工,仅用96小时就完成产能切换。 奥巴马政府正是目睹这种产业奇迹后,于2009年12月推出《重振美国制造业框架》。但现实很快泼来冷水:2010年美国制造业增加值占GDP比重降至12%,较2000年下滑4.3个百分点。 特朗普政府虽祭出《减税和就业法案》,将企业所得税从35%降至21%,但台积电亚利桑那工厂的遭遇暴露出深层困境——该厂初期3nm芯片良率仅50%,远低于台湾同期的80%,原因竟是美国本土缺乏掌握纳米级抛光技术的熟练技工。 这种产业生态的断裂带在多个维度显现。美国制造业综合成本较中国高出30%-50%,其中劳动力时薪差距达7倍。当特斯拉柏林工厂为招募合格技工需支付8.5万美元年薪时,宁德时代德国工厂的中国工程师团队正通过"师徒制"快速复制电池生产技术。 更致命的是供应链断层:美国自行车产业90%零部件依赖进口,连高端儿童自行车品牌普雷维洛都拒绝回流,因为"重建从轮胎到齿轮的完整配套需要十年以上"。 政策层面的矛盾同样尖锐。拜登政府《通胀削减法案》要求2024年起电动车电池组件本土化比例达40%,但现实是2023年美国锂矿开采量仅占全球1%,石墨完全依赖进口。 这种"强制本地化"政策导致特斯拉柏林工厂因电池短缺停产两周,而同期宁德时代德国工厂通过"中国技术+德国制造"模式,将电池生产成本压低至美国同类产品的65%。 全球产业链的惯性更非政策所能逆转。苹果2023年供应链报告显示,其美国得州MacBook工厂的本地化率仅5%,核心零部件仍需从中国台湾、韩国进口。 这种"组装回流"模式反而推高成本——美国制造的AirPods生产周期比越南长50%,库存成本增加15%。当普雷维洛自行车在柬埔寨工厂实现"4小时供应链响应"时,美国制造业的复兴梦想显得愈发遥远。 从深圳到亚利桑那,两座工厂的命运折射出制造业迁移的深层逻辑。中国用三十年构建的完整产业生态,不仅包含41个工业大类的全产业链覆盖,更孕育出立讯精密这样从富士康课长蜕变为苹果核心供应商的传奇。 当美国政客仍在争论"制造业岗位流失"时,中国制造业增加值已占全球30%,新能源汽车、光伏组件等新兴领域占据70%市场份额。这种产业势能的积累,或许正是奥巴马当年在深圳工厂里,透过防静电服看到的未来图景。 这场持续十五年的制造业回流实验,最终留给世界的思考是:当产业升级的浪潮席卷全球,政策干预能否逆转市场规律?欢迎在评论区分享你的观点。