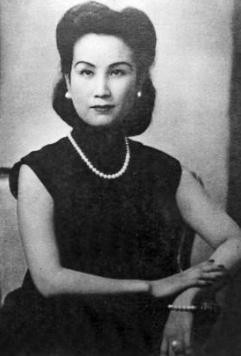

2005年,汪精卫的儿子回国祭拜。令人尴尬的是,来到了中山陵附近,他看到的是父母的跪像,面对父母的跪像,汪文悌的泪水无声滑落,含泪说了一段话....... 77岁的老人,从香港回到南京,一路沉默,当他终于站在父母跪地受缚的石像前,那一刻,他说不出话,眼泪却落个不停。 他是汪文悌,汪精卫的儿子,面对这座遍布铁链、手脚反绑、低头请罪的雕像,他只说了一句:“做错事就要受到惩罚”。 这一句,不是为自己辩解,而是为整个家族的历史低头,有人说,父亲的罪,儿子不该背;但也有人问,历史的账,真能一笔勾销吗? 在中国近代史里,汪精卫三个字,是绕不过去的沉重,他曾是孙中山最信任的革命战友,甚至写下“引刀成一快,不负少年头”的诗句; 但到了抗战最艰难的那几年,他做了个让整个民族都无法原谅的决定,投靠日本,组建伪政权。 这不是简单的“政治选择”,而是实打实地“背刺”,据统计,当年伪军数量超过300万,比日军还多。 换句话说,战场上打的,不光是外敌,还有“自己人”,这些人里,很多是听令于汪精卫伪政府的武装力量。 所以,当人们质疑汪文悌:“你父亲到底算什么人?”这不是八卦,而是历史记忆的疼点。那不是一段可以轻描淡写带过的往事,而是一块至今都没完全愈合的伤疤。 2005年,汪文悌第一次回大陆,专程来到南京中山陵附近的梅花山,他以为会看到墓碑,结果看见的是一对跪着的石像:汪精卫、陈璧君夫妻跪地,手脚被铁链锁住,表情僵硬,姿态屈辱。 这不是艺术创作,而是一种历史表达,民间早在1939年就开始立“汉奸跪像”,用最直接的方式宣泄愤怒与羞耻。 跪像的存在,不是为了羞辱某个家庭,而是让后人永远别忘记,背叛国家的代价是什么。 汪文悌站在那里,看着跪像,沉默良久,他没有狡辩,也没有为父母喊冤,他说:“做错事就要受到惩罚。”这句话,不是说给别人听的,是说给历史听的。 汪文悌自己,其实并没有卷入父亲的政治漩涡,他18岁那年因“汉奸之子”身份被捕,判了一年半,缓刑五年。 之后他逃到香港,自学成才,成了桥梁设计方面的专家,事业上,他是个成功人士;但无论走多远,那个姓氏始终像影子一样跟着他。 他选择了沉默,这种沉默不是逃避,而是一种态度,他不洗白父亲,也不试图用“时代复杂”来开脱,他知道,有些伤是解释不了的,有些错只能认。 所以他站在跪像前,低头落泪,他不是在为父母喊冤,而是在为历史默哀,他知道,那不是一对石像,而是一段民族记忆的凝固。 从“革命志士”到“民族罪人”,汪精卫的人生像是一部彻底翻车的政治剧,美国学者王克文研究后指出,汪精卫有种“烈士情结”,总想以牺牲换来名声。 问题是,政治不是诗歌,你可以为爱情殉情,但你不能拿民族命运去赌信仰,汪精卫觉得自己是在“曲线救国”,但在民族抗战的背景下,他的曲线成了背叛。 而他的儿子汪文悌,成了这段历史的“继承人”,他没有选择为父亲辩护,也没有试图重新书写历史,他只是带着沉重的心情,走完了这段“还债”的旅程。 他的态度其实很清晰:不是每个后代都该为祖辈的罪行负责,但理解那段历史、尊重那段痛苦,是一种基本的担当。 这场祭拜,并不是一场私人的仪式,而是一种历史观的体现,汪文悌没有回避,也没有粉饰,他站在跪像前,落泪、沉默、接受,这种态度,远比任何辩解都有分量。 其实,不只是中国,世界上很多国家都在面对历史遗产的问题,德国人如何看待纳粹?日本人如何面对侵略历史?美国又如何处理奴隶制与种族问题? 历史不会自动被遗忘,它总会以某种方式回来,如果你不敢面对,它就会成为你一生的负担;但如果你敢于承认,历史反而会给予尊重。 汪文悌没有为父亲翻案,也没有试图推卸责任,他只是站在那座跪像前,说出了一句不逃避的话,这不是对历史的消解,而是一种交代。 一个民族的成熟,不在于它有多少胜利的纪念碑,而在于它有没有勇气面对失败的碑文,汪文悌的这次祭拜,是对历史的敬畏,也是对未来的一次提醒。