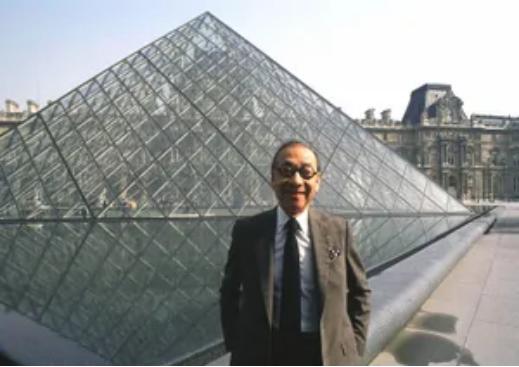

中国唯一富过17代的家族,坐拥上海近一千栋房屋,子孙大都上哈佛。中国竟然有一个家族可以做到荣盛不衰,从第一代祖先贝兰堂算起,到现在都富了足足有17代了,上海的房产达到了上千栋,孩子也都是哈弗大学的高材生,这究竟是怎么回事呢? 谁能想到,中国居然还有一个家族,能从元末明初一路富到2025年?在上海,光是他们家的房子,就快能开一场“千栋发布会”。 更夸张的是,子孙后代不是在搞投资、买基金,而是扎堆上哈佛,这不是爽文小说,这是现实里的“贝氏家族”。 在“富不过三代”成了口头禅的今天,他们已经悄悄走到了第17代,这家人到底是怎么做到的?运气?拼爹?还是另有秘诀? 贝氏家族的故事,得从几十个朝代前说起,元末明初,战乱四起,一群苏州人举家迁徙,落脚江南。 就是在这个乱世中,贝家种下了第一颗种子,不是靠抢地盘,不是靠投机,而是靠一门手艺,行医卖药。 你没看错,最初的贝家,靠给人看病起家,到明朝中叶,已经是苏州富甲一方的名门望族,清乾隆年间,位列苏州四大豪门之一。 那个年代的苏州,是全国的经济心脏之一,能在那样的地方立足,本身就不简单,而真正让家族“飞升”的,是到了民国初期的第十三代:贝润生和贝理泰。 贝润生出身并不富裕,但别看他起点低,眼光却毒得很,20世纪初,德国拜耳公司研发出了一种新型合成染料“阴丹士林”,色牢度高,市场疯抢,贝润生靠着人脉,成了该染料在中国的经销商之一。 战争爆发,德国货断供,别人愁得睡不着,他却靠早早囤货,一举暴富,这场“战争红利”让他从学徒变富豪,还成了上海滩“颜料大王”。 但他没躺平,趁着上海租界地皮火热,他又杀入房地产市场,通过与洋人合作,他不断买地建房,到最后拥有上千栋房产,面积超过16万平方米,50年代的上海,能做到这规格的,不是财力问题,是能量问题。 而另一边,贝理泰则走上了另一条赛道,他不搞工厂、不炒地皮,而是钻进了金融圈,创办银行、连任商会会长、帮助地方经济发展,贝理泰的金融版图,为家族打开了另一道门。 他的儿子贝祖贻,更是中国银行的创始人之一,还担任过中央银行总裁,你没看错,这个家族,不光是地产大户,还是金融中枢。 但如果你以为贝家只会赚钱,那就错了,他们对教育的执着,比某些“鸡娃家庭”还要早几百年。 家训里明确规定:儿孙不许当废物,必须做事成才,于是才有了贝聿铭这个响当当的名字。 贝聿铭,世界顶级建筑大师,巴黎卢浮宫的金字塔、香港中银大厦、苏州博物馆新馆,都是他操刀的杰作,贝家园林的美学熏陶,成了他建筑理念的根源。 18岁赴美读书,麻省理工、哈佛一路读下来,成了中国建筑界的传奇,但贝律铭的成功,不是偶然,更不是靠“家里有矿”,而是家族几百年从不间断的文化积淀和教育投入。 贝氏家族的长青,不是靠“躺赢”,而是靠一代代的“主动进化”。 他们懂得顺势而为,从医药切到染料,再切进房地产和金融,最后靠教育“全球化出口”,不抗拒变化,也从不恋战旧业,哪个行业能崛起,他们就在哪儿提前埋伏。 他们信奉“德行传家”,在苏州修路、办幼稚园,做慈善不张扬,但从不缺席,财富不是堆金砌银,而是以德养人、以人传家。 他们强调“家庭协作”,兄弟姐妹之间互相扶持,遇事有人撑腰,不是靠“资源倾斜”,而是靠“价值共识”。 很多人说,中国的家族企业一到第三代就“散架”,不是败在挥霍,就是毁在内斗,但贝家为什么能逆势而上? 秘密不在于钱多,而在于他们从不把财富当成终点,而是当作工具,他们靠教育改变命运,用德行稳住根基,以产业延续家族精神。 这不是“玄学传承”,而是硬核执行力,每一代人都有任务,每一代人都有目标,没有“啃老”,也没有“等继承”,有的是“你不努力,就跟不上我们了”。 在这个连“富二代”都开始焦虑的时代,贝氏家族的故事显得格外扎实,他们既没有靠政策红利,也没有依附权力体系,是用一代代的自我进化,打破了命运的“代际魔咒”。 他们的成功当然不可复制,但却能给我们启发:一个家族,想要走得远,靠的不是一时的爆发,而是一种长期主义的价值观。 也许我们普通人做不到“富过十七代”,但我们可以从他们的故事中学会一点东西,别让财富来得太快,也别让教育断得太早。 这,就是贝氏家族留给这个时代最宝贵的财富。

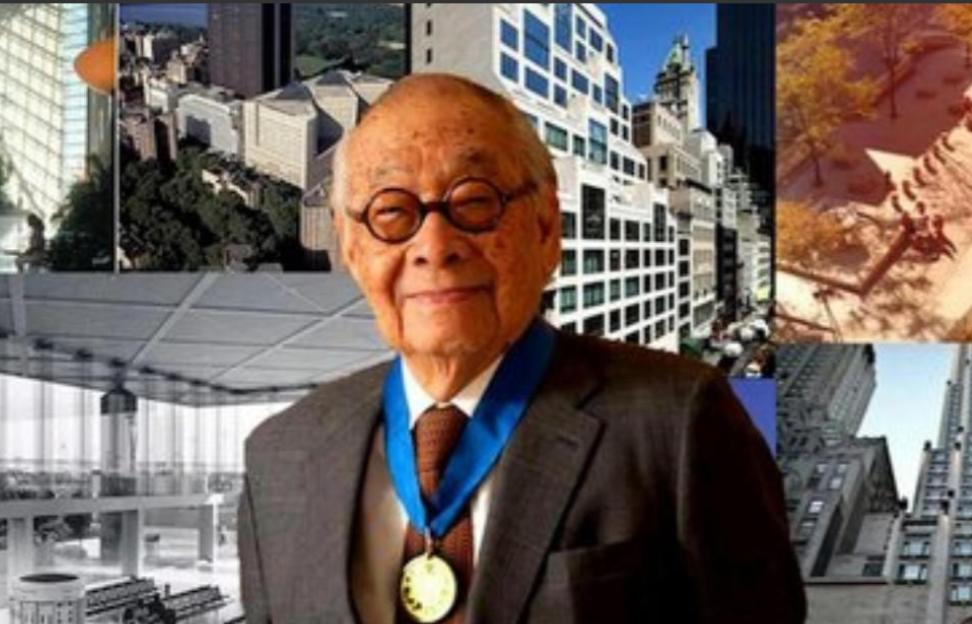

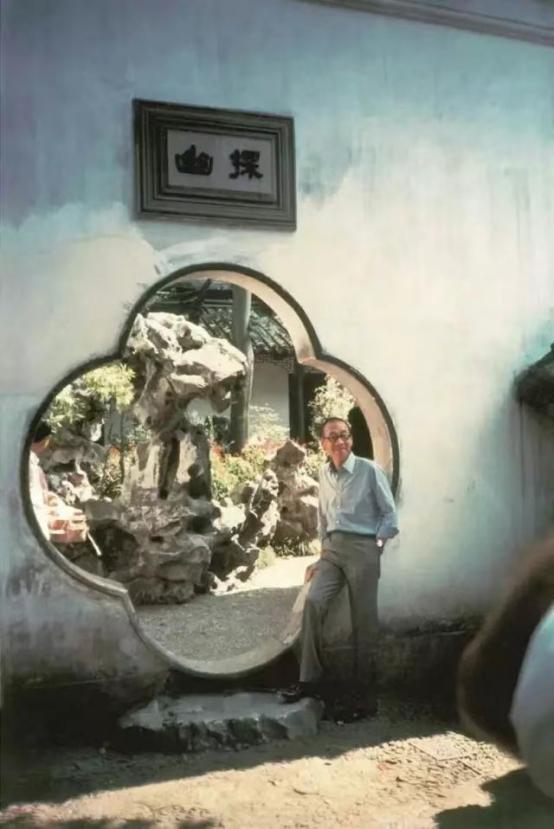

![看来上海没强项啊[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/9969846698712810740.jpg?id=0)