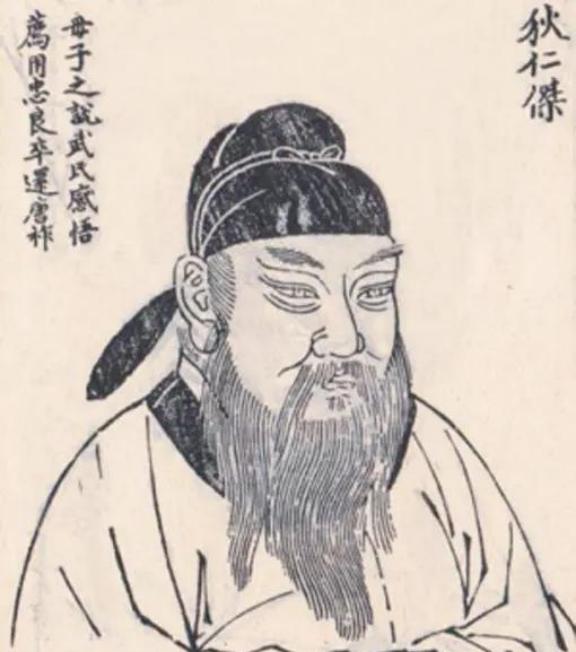

有一次,武则天问狄仁杰:“有人在背后诋毁你,你知道吗?” 武周朝堂上,风起云涌,一句看似闲聊的问话,却藏着宫廷的暗流:武则天直视狄仁杰,轻声问道,“有人在背后诋毁你,你知道吗?”这不只是试探,更是考验忠诚与胸怀的利剑。狄仁杰会如何应对? 话说武周年间,洛阳城里头,朝堂上头那股子紧张劲儿,就跟过年放炮似的,噼里啪啦响个不停。武则天坐稳了龙椅,眼睛雪亮,总想着多拉些能人干活儿,稳住这江山社稷。狄仁杰这老哥们儿,早年从太原老家出来,靠着明经科考中了进士,一步步爬上来,当过宁州刺史,办案子那叫一个准,地方上老百姓提起他,都竖大拇指。后来升到冬官侍郎,管着刑部,主张宽大处理,少杀无辜,这思路跟贞观遗风一脉相承,帮着朝廷稳了稳社会大局。 跟狄仁杰搭班子的,还有娄师德这号人物。娄师德从冀州走出来,本是文人一个,考中明经,当了监察御史。吐蕃那边闹腾得厉害,长寿二年,他扔下笔杆子,带兵去丰州都督府,修城墙,屯田地,攒下百万粮草,几次打退吐蕃骑兵,西北边儿上头好几年没事儿了。这人当官儿干净,不贪不占,还爱挖人才,上书保举地方上能干的家伙。狄仁杰能进中枢当宰相,就多亏娄师德几次三番写奏折推他,可娄师德这人低调,从不张扬,狄仁杰压根儿不知道。 俩人一个刚直,一个稳当,本该搭伙儿干活儿,可偏偏不对付。狄仁杰办事儿雷厉风行,朝会上直戳时弊,娄师德呢,遇事儿总让一步,笑眯眯不吱声。朝里头闲话多起来,有人借着这事儿,在背地里捅狄仁杰的脊梁骨。狄仁杰耳朵长,多少听着点儿风声,可他咽着气儿,不想搅和大局。 有回,武则天把狄仁杰叫进宫里头,单独聊。武则天问他:“有人在背后诋毁你,你知道吗?”狄仁杰一听,琢磨着这是皇帝在试金石呢。他回话说,要是陛下觉得他哪儿不对,他就改;要是陛下觉得他没大毛病,那就是他的福气。他一心给陛下卖命,别人嚼舌头算个啥。武则天听着舒坦,又追一句:“你想不想知道是谁干的?”狄仁杰摇头,说不想。一旦知道了,朝堂上见面办事儿,就难保不带私心了。这话说出口,武则天心里头乐了,觉得狄仁杰这胸怀,够大够稳当,不愧是她器重的股肱之臣。 这事儿搁谁身上,都得掂量掂量。狄仁杰这回答,不是光嘴上说说,他是真把国家事儿放第一。想想看,那时候宫里头酷吏横行,来俊臣之流专靠陷害人上位,狄仁杰自己就挨过整,差点儿掉脑袋。可他没钻牛角尖儿,没想着报复谁,就想着怎么帮皇帝管好天下。这份定力,搁今天职场里头,也得学着点儿,别让小事儿坏了大局。 娄师德那边儿,也不是省油的灯。他有回教导自家弟弟娄师望,那小子刚当上代州刺史,临走前来辞行。娄师德拉着他聊,说兄弟俩现在位高权重,容易招人眼红,得小心。弟弟说,有人欺负他,他就擦擦脸,不还嘴。娄师德摇头,说那不行,你擦了,人家觉得你不服气,更来劲儿。得让唾沫自己干在脸上,还得赔笑脸儿受着,这样才保得住事儿不闹大。 狄仁杰听着这故事,更是看不上娄师德。俩人理念不一样,狄仁杰觉得娄师德太迁就,缺了点硬气劲儿。结果,狄仁杰在朝会上几次提议,把娄师德外放到边儿上,意思是想支开他。娄师德呢,没吭声,就那么忍着。这不光是家事儿传的,俩人同殿为臣,摩擦大了,武则天看在眼里,急在心里。她知道,俩人要是总这么僵着,国事儿就得耽误。 武则天这皇帝,眼光毒辣,她看重狄仁杰的才,也欣赏娄师德的稳。有天,又把狄仁杰叫来,问他觉得娄师德咋样,是不是贤臣。狄仁杰支吾着,说没看出来。武则天再问,娄师德会不会识人。狄仁杰还是摇头。武则天笑了笑,从袖子里头掏出旧奏折,递过去。狄仁杰一看,里面头全是娄师德保他的话,字字句句夸他能干。狄仁杰这下子傻眼了,原来自己能上位,全靠娄师德推着。他脸红了,赶紧认错,说自己眼瞎,没想到娄师德一直这么包容他。 从那以后,狄仁杰改了性儿,不再挤兑娄师德了。俩人搭伙儿干活儿,狄仁杰管大事儿,娄师德帮着稳后头,一块儿给武则天出主意,管刑部,理边防,帮着朝廷安内攘外。