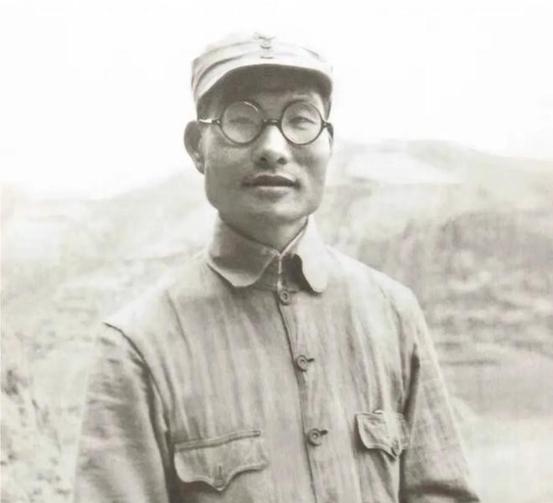

他的资历很深,抗战在后方,战绩不为人所知,授衔高,却没有争议 “1955年9月27日的怀仁堂,你真的快成海军的‘活地图’了?”坐在靠窗的位置,身着蓝呢军服的老友半开玩笑地戳了戳萧劲光的肩章。 那天的灯光并不刺眼,却把金色的大将星映得十分醒目。许多人心里犯嘀咕:四野出身的人,抗战时又大多驻守延安后方,怎么连“海军司令员”都能佩上大将?外界的疑问一路传到礼堂,但礼堂里的当事人没急着辩解——他比谁都清楚,真正决定军衔的并不是某一条战役曲线,而是三十多年里一颗针往北、一颗针往南的指向:党让去哪儿,就去哪儿。 1922年,萧劲光在长沙加入中国共产党。那会儿距离五四运动的火焰尚余炙热,湘江两岸还是清末旧景,二十岁的他既没有家学渊源,也没有兵痞气,只凭一句“要让老百姓有饭吃”,就迈进这条注定不归的路。别小看这一年份——在后来那一长串赫赫有名的帅、大将里,这个时间点排在最前列的屈指可数。 第一次东渡苏联,是1926年。东方劳动者共产主义大学的走廊里,伏尔加河的寒气透过砖缝冷得人直哆嗦。教室黑板上反复出现“工农红军”“群众路线”几个俄文音节,那是他第一次系统把军事与革命联系在一起。第二次赴苏,已经是列宁格勒。战术、炮兵、航渡、政治教育——两年沉在那里,连俄国黑麦面包的酸味都记住了,为后来的参谋生涯垫了厚厚一层底子。 1930年归国,中央把他派到闽粤赣特区。这个特区并不“特”,地处深山,物资奇缺,盐要翻山倒岭驮回来。红12军参谋长的头衔听着威风,可到了夜里,他还得摸黑去营地检查火炉,生怕士兵缺炭生病。战争年代的参谋,不只算距离、标高,还得把缺盐缺布的细节记在脑里。正因如此,后来宁都起义部队被改编成红五军团,他被点将去当政委——要的就是这股既能下连队,又能管大局的“细魂”。 他同样挨过闷棍。1933年左倾错误席卷中央苏区,黎川失守的黑锅砸到他头上,一纸命令把他连党籍带军籍全摘了。那几天,行刑队的名单一直在更新,好在周恩来等人坚持“留着有用”,才保住性命。红军大学的讲台成了临时“避风港”,他一边教兵棋推演,一边琢磨怎么在最差的牌局里打出活路。 长征结束后,新的考卷又摆到面前。抗日爆发,中央留守兵团在延安组建。很多年轻人觉得“留守”就是“坐冷板凳”。可萧劲光清楚,保卫延安的意义远超一座城池:这儿是党中央,也是“总发电机”。如果后院起火,前线再硬也会瘫痪。于是,从整训部队到清匪反特,再到修路架桥,他一件件推。有人问他图啥,他只回一句:“图让主席安心写文章,图华北那帮兄弟能少挨两颗炮弹。” 1945年日本投降,形势骤变。中共中央电令:东野缺干部,速赴沈阳。火车行到山海关,他还没下铺,就被通知改道辽东——那块地方叫南满,地势险、兵力薄、国民党想先吃掉它。到辽东军区开会议程时,他提的第一条就是“坚守”。会后夜里,陈云在油灯下低声问他:“真能稳住吗?”萧劲光捏着地图说:“撤出去容易,但南满一丢,杜聿明就能腾出手去打北满。到时候我们哪儿都被动。”一句话拍板,留下来啃硬骨头。三下江南、四保临江,这些名字看似普通,却在半年之内把敌军进攻的锐气耗了个精光,南拉北打的格局就此成型。 辽沈战役爆发,他率独立师与地方武装一道包围长春。前后围了足足五个月。粮草紧,寒风硬,可凭借早年在苏联学到的一套“对心战”,一面广播、一面劝降;城内第60军率先举白旗,第7军随后跟进,防线就此崩溃。“带一城降敌,胜过硬攻数次。”总前委电报如此评价。 1949年初,四野挥师南下,12兵团做尖刀。越过长江时,先锋连只带一门迫击炮,硬是在夜色里把敌岸火力点挑掉。广州、中山、珠江口——一路推到海边。战后总结有人写道:“不懂水兵的陆军大将,为海战奠了基。”不久,新中国海军草创,毛泽东一句“无非就是把水上军队搞起来”,任命萧劲光为司令员。熟手欠缺、舰艇破旧,他干脆用老武器先练队形、查纪律。几年里,从万山群岛的炮火到西沙海域的警巡,这支“白手套海军”慢慢长出骨骼。 那么,1955年授衔时,为何大将非他莫属?军衔评定有硬杠杠:战绩、资历、贡献。萧劲光三项都够分——红军时代是动脑子的参谋长,抗战时期扛住延安大后方,解放战争扭住南满咽喉,建国后领起新中国海军。这条线索在各大战略区里缺不了位置。再加上1922年的入党资历,使得“大将”三字落得稳当,没有外人能抬杠。 有人曾做过比喻:十大将好像联谊会,每人背后都有一座“山头”——红一、红二、红四方面军,或者各大解放区,或是特殊兵种。萧劲光所代表的,则是抗战留守兵团和新生海军的窗口。多元、互补,才是一支军队的生态。挑来挑去,能把这面旗揽进队伍的,也只有他。