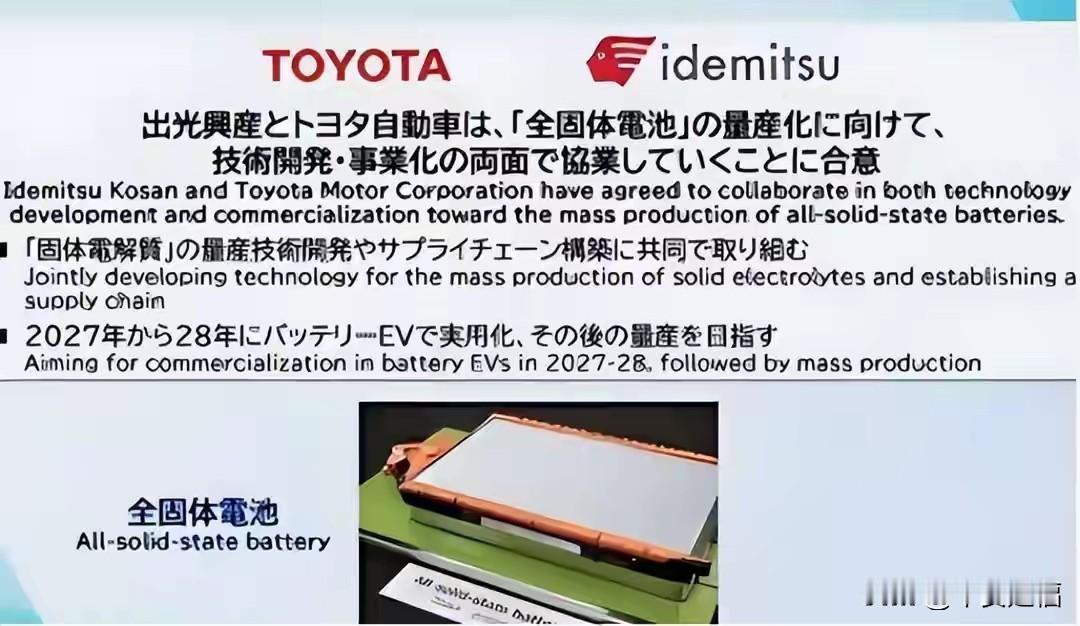

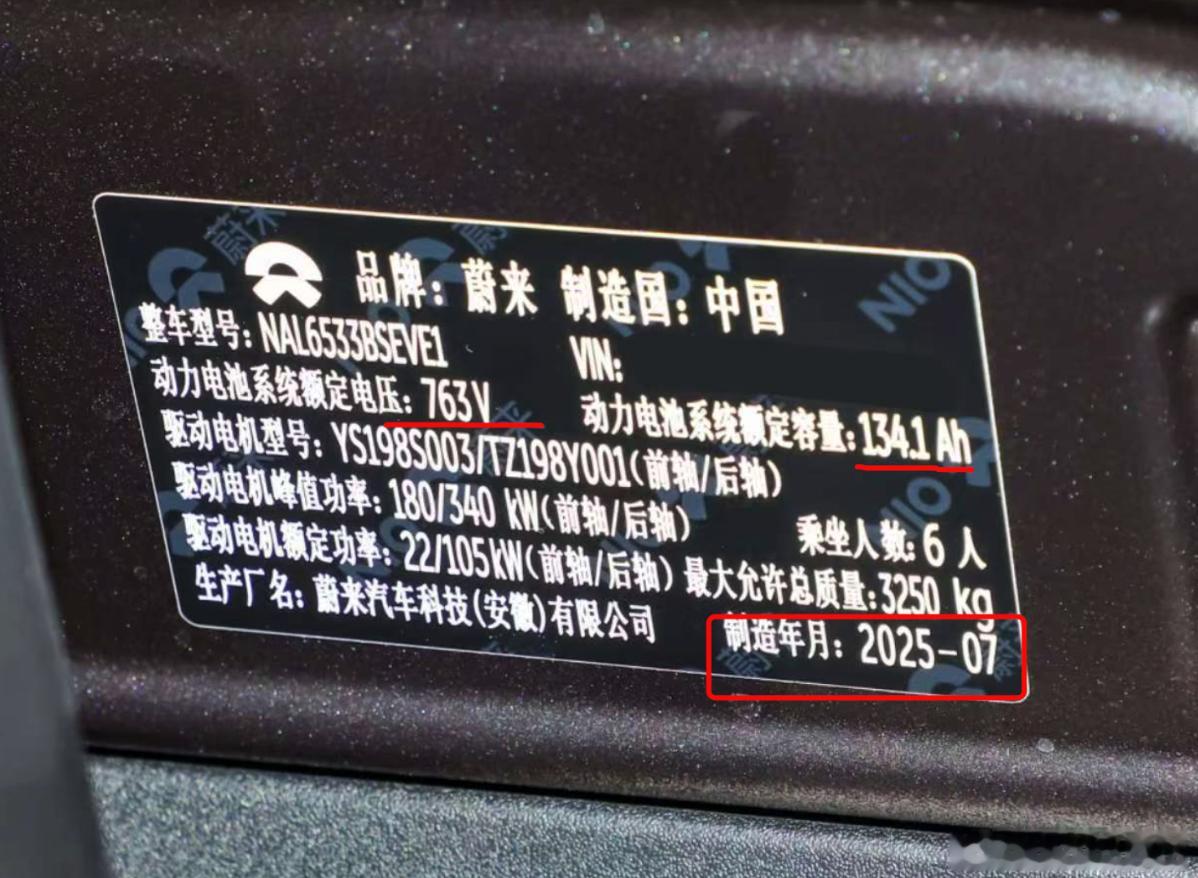

欧美固态电池突然放大招,超越中国20年?上汽:我们明年量产 这种“20年差距”的说法,乍一看很唬人,像极了技术赛道上突然响起的惊雷,让不少关注新能源的人心里一紧。可真要扒开细节往里看,会发现这更像一场刻意制造的焦虑,把“实验室突破”和“量产落地”混为一谈,把“技术路线差异”说成“代际鸿沟”。 先说说欧美所谓的“大招”到底是什么。梅赛德斯-奔驰确实宣布了固态电池路测,续航能超1000公里,听着挺亮眼,但这电池是和美国Factorial公司合作的,刚交付B样品没多久。懂行的都知道,从B样品到真正装车量产,至少要经历36到48个月的打磨,现在顶多算完成了“初步体检”[__LINK_ICON]。大众和QuantumScape的实车演示也类似,更像是技术秀,离普通人能买到的量产车还差着十万八千里。 再看上汽喊出的“明年量产”,这里面其实藏着行业里的“潜台词”。目前业内公认的全固态电池量产时间表都集中在2027年前后,丰田、宁德时代、比亚迪都把节点定在了这几年[__LINK_ICON]。上汽所谓的“明年量产”,更大可能是固液混合电池——这是中国企业的主流路线,用现有液态电池的产业基础做过渡,既能提升性能,又不至于成本高到离谱。这种渐进式打法,恰恰是中国电池产业的优势所在,而非落后的证明。 真正的技术比拼从来不是“谁先喊口号”,而是产业链的完整度和解决实际问题的能力。固态电池要落地,绕不开三座大山:材料、成本、工艺。欧美车企在实验室里把性能吹得天花乱坠,但到了量产环节就露了怯。现在固态电池的材料成本每瓦时要2块多,是传统液态电池的4倍,一个100度的电池包光材料成本就超20万,根本没法大规模装车[__LINK_ICON]。中国企业走的固液混合路线,刚好避开了这些坑,能在成本和性能之间找到平衡。 还有个容易被忽略的点,技术路线本就不是“非黑即白”。全球固态电池分聚合物、氧化物、硫化物三条路,欧美多押注氧化物,日韩在硫化物上领先,中国则是多条路线并行[__LINK_ICON]。宁德时代攻硫化物,赣锋锂业走氧化物,上汽推固液混合,这种多点开花的布局,反而比单一押注更稳妥。欧阳明高院士就提醒过,电池技术没法一蹴而就,循序渐进才是最快的速度[__LINK_ICON]。 那些喊着“欧美超越20年”的声音,刻意回避了中国在电池产业的根基优势。全球近70%的锂电池产能在中国,从锂矿提炼到电池回收的全产业链已经跑通。欧洲车企再着急,也得找宁德时代、亿纬锂能合作,这种“欧洲整车+中国电池”的模式早就成了行业常态[__LINK_ICON]。技术突破或许能靠实验室冲刺,但产业生态的搭建,靠的是十几年的积累,这恰恰是中国最稳的底气。 焦虑营销可以博眼球,但替代不了产业现实。欧美在实验室里的突破值得关注,但说“超越20年”纯属夸张。中国企业的量产时间表看似保守,实则是踩在产业基础上的务实选择。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。固态锂电池 储能型固态电池 固态电池评测 储能固态电池 半固态电池 固态储能电池 宁德固态电池