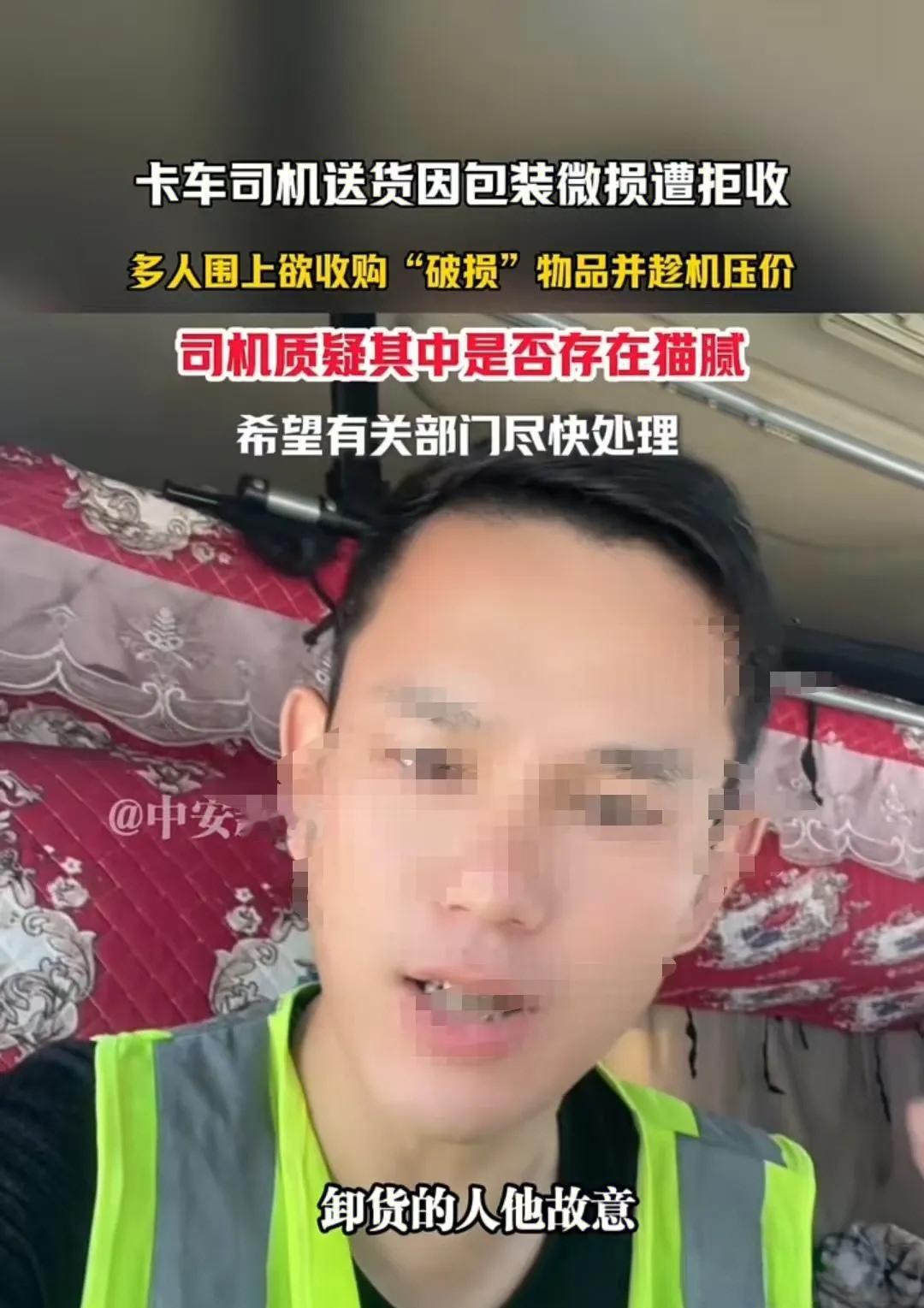

广东东莞一名卡车司机拉货时,十几二十箱苏打水因外包装轻微破损被收货方拒收,紧接着就冒出十几拨人都开价15元/箱收购——要知道这水原价45元/箱。从“拒收”到“低价围抢”的无缝衔接,让司机怀疑遭遇套路。本文拆解这波操作背后的法律陷阱,梳理网友热议,帮奔波在路上的司机们避坑。 一、全程像剧本:拒收刚发生,“接盘侠”就扎堆出现 卡车司机这趟活儿干得属实窝火。他熬更赶夜拉着一整车苏打水到东莞,卸货时一切顺利,可准备关车门时发现,车上还零散剩着十几二十箱。 他赶紧喊工人来卸,对方却摆手说“这些破损了,不收”。司机爬上车一看懵了:哪算破损啊?顶多是外包装薄膜破了点,有的甚至就压个印,里面的瓶子完好无损,完全不影响卖。 “顾客买的是水不是包装啊!”司机据理力争,可工人就抱着胳膊抽烟,甩下一句“外包装破了就是破了,老板不收”。 正争执着呢,第一个“买家”主动找上门:“这水卖不卖?15块一箱。”没等司机反应,陆陆续续又来了十几拨人,开口全是“15元一箱”。 司机这才后知后觉:这哪是巧合,分明是套!45元的水压到15元收,转手卖30元,十几箱就能赚几百块。自己跑断腿的辛苦钱,还不如人家演一出戏赚得多。气不过的他直接发视频曝光:“别往这送货,全是猫腻!” 二、法律拆招:这波操作,早踩了法律红线 很多人觉得“包装破了拒收正常”,但结合后续的“低价围猎”,这事就不是“正常”那么简单了,甚至涉嫌违法。 1. 十几拨人统一定价,妥妥的“恶意串通” 《民法典》第154条明确规定,行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。认定“恶意串通”有三个关键:双方故意、互相勾结、损害他人利益。 司机刚被拒收,就冒出一群报价完全统一的“收购者”,这根本不符合正常市场逻辑。明显是收货方和这些人提前串通好:先拿“外包装破损”当借口拒收,再让“自己人”用低价逼司机就范。 这种操作直接坑了司机的合法收益——本可以正常结算或按合理价格转卖的货物,被压到原价的三分之一。就算司机一时无奈卖了,这交易也是无效的,他有权要回货物或追讨合理货款。 2. 若故意破坏包装,责任可大可小 司机怀疑对方下货时故意破坏包装,这可不是瞎猜。如果真能拿出证据,收货方的麻烦就大了: 民事赔偿跑不了:根据《民法典》,故意损坏他人财物,得赔偿全部损失,包括货物差价、运输成本等。 可能涉行政违法:要是没达到刑事标准,按《治安管理处罚法》,可处5到15日拘留,还能罚款。 甚至触犯刑法:《刑法》里的“故意毁坏财物罪”规定,损失5000元以上或有其他严重情节,就可能判刑。按45元/箱算,112箱就够5000元了,十几二十箱虽不够刑事立案,但要是多次这么干,照样能追责。 3. 司机的反击,其实很聪明 司机没忍气吞声,而是发视频曝光提醒同行,这步走得特对。遇到这种事,记住三点:一是保留证据(拍货物破损情况、录和工人的对话、存收购者报价记录);二是拒绝低价逼迫,大不了拉回去卖给其他商家;三是及时维权,找市场监管部门或报警。 三、网友炸锅:这套路太熟,早该曝光! 这事一出,网友们全在吐槽类似经历,观点特别鲜明。 骂套路派:“太黑了!这就是精准围猎司机!知道司机赶时间、怕麻烦,故意设套榨钱,良心不会痛吗?” 现身说法派:“我表哥开货车的,遇过一模一样的!拉饮料被说漏液拒收,转头就有人低价收,后来才知道是一伙的。” 支招派:“司机做得对!就该曝光让他们没生意!另外一定要留证据,比如全程录像,真闹到法院,这些都是硬货。” 普法派:“别以为人多就是合理的,这就是恶意串通!下次遇到直接报警,让警察查这些‘收购者’和收货方的关系。” 结论:欺负辛苦人?这套路该断了! 卡车司机风里来雨里去,赚的每一分都是血汗钱。收货方用“外包装破损”当幌子,勾结外人搞低价围猎,不光寒了司机的心,更踩了法律的红线。 其实这事儿里,最可贵的是司机的清醒——没被“所有人都给这价”PUA,反而站出来提醒同行。这不仅是为自己维权,更是砸了套路者的饭碗。 最后想问问大家:你或身边人遇到过这种“拒收又围收”的套路吗?要是你是司机,会当场报警还是拉货走人?对于这种欺负劳动者的套路,该怎么治才解气?评论区聊聊!(素材:中安在线2025年10月6日)