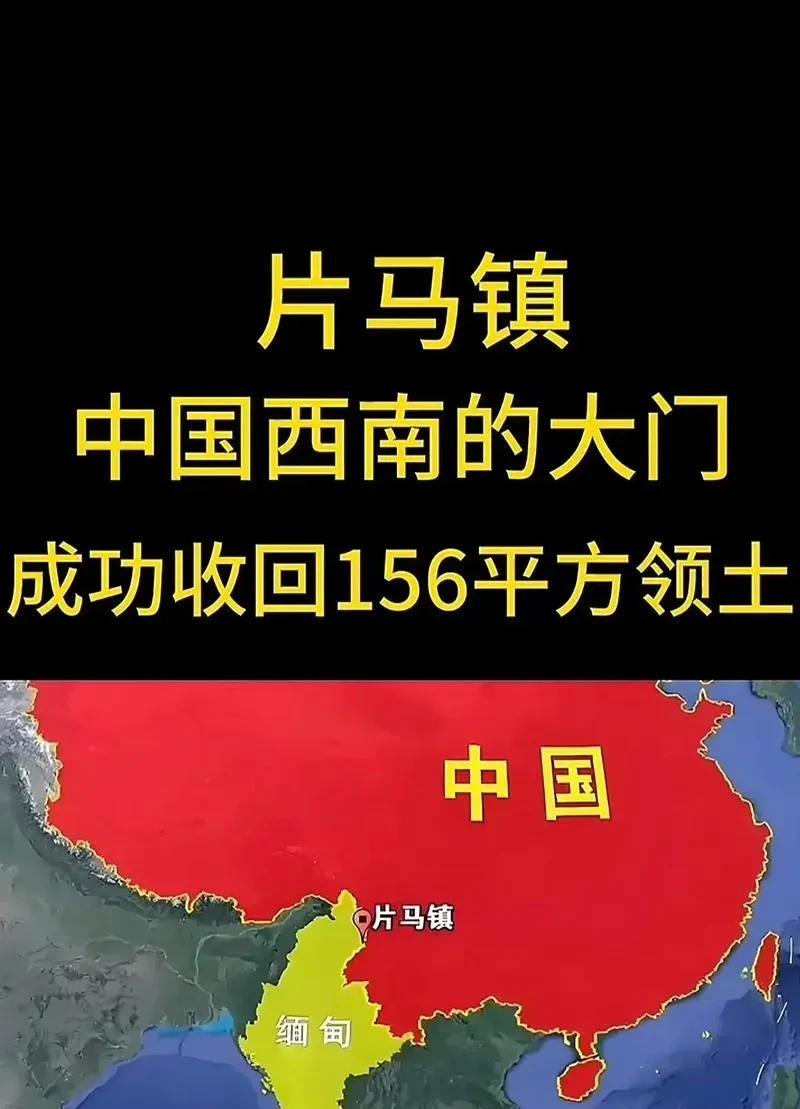

中国赚翻了,被侵占50年的国土,我国却不费一兵一卒给收回了。中国的西南边有一小块土地,历史上一直属于我们,但近代却有半个世纪被他国霸占,谁也想到,最后中国竟然不费一兵一卒就又给拿回来了,这是怎么回事呢? 这个地方就是片马,这地方在云南西边,跟缅甸挨着,面积不大,也就一百多平方公里,但位置关键,能连着滇川藏缅四个地方。 片马的被占始于1910年的寒冬。英国殖民者趁高黎贡山大雪封山,派赫兹上校率兵两千人突袭这片土地,烧毁当地汉学堂,赶走教师姜光耀,强行在片马构筑军营。 消息传到腾冲,六库土司段浩立刻电告云贵总督,主动请缨抗敌。清政府下令泸水五土司联合设防,一支四百余人的“弓弩队”迅速组建,成员多是当地景颇、傈僳族青壮年,他们熟悉山林地形,靠着火枪和弩箭与英军展开周旋。 段浩将队伍分作两路,南路佯攻险要的片马丫口吸引英军火力,北路则从称戛自八丫口迂回穿插。英军凭借先进火器据险死守,南路进攻受挫,几名练丁当场牺牲。 北路却趁夜成功突袭,射杀英军巡逻队军官,与当地坚持抵抗的“蓑衣队”汇合。此后数月,他们用夜袭、断水、投毒等战术持续骚扰,英军虽装备精良却处处受制,不得不退守军营。 1911年4月,在清政府抗议和世界舆论压力下,英国照会中国,正式承认片马、岗房、古浪三地属中国领土,但始终以军事存在拒不撤离,这片土地就此被实际霸占。 这一占就是半个世纪。期间,无论是清末的殖边队进驻怒江巩固边防,还是民国时期的多次交涉,英国及其后继的缅甸政府都以“实际管辖”为由拖延。 片马当地民众从未屈服,勒墨夺扒作为片马管事,从1900年起就带领各族群众与侵略者周旋,这种抗争精神一直延续到新中国成立。 这片土地的战略价值愈发凸显,它西距缅甸密支那仅二百多公里,是缅北进入中国的必经之路,抗战时期更是“驼峰航线”的重要节点,中美空运大队的物资曾多次经此转运前线。 新中国成立后,解决边界问题被提上日程,但片马的收回并非一蹴而就。1954年,中缅两国在会谈公报中明确提出通过外交途径解决未定界问题,为后续谈判埋下伏笔。 周恩来总理亲自挂帅研究边界问题,要求外交部联合云南地方部门彻底摸清历史与现状,他反复强调“想当然绝对不行,若明若暗也绝对不行”,必须做到了如指掌才能提出合理方案。 谈判的关键在于“互谅互让”。中方梳理历史文献发现,1894年中英条约早已明确片马属中国,英国1911年的照会更是直接承认这一点,法理依据确凿。 但考虑到中缅同为新独立国家,且缅甸继承了英国对部分边境地区的管辖现状,中方提出原则性建议:片马、岗房、古浪必须归还中国,其他段落则结合习惯边界与实际管辖协商划定。 为打破僵局,中方主动提出撤出“1941年线”以西驻军,同时要求缅甸从片马撤军,为谈判创造良好氛围。 这一提议打动了缅甸方面。1956年底,中缅两国如期完成各自撤军,片马的紧张局势彻底缓和。 周恩来并未止步,他深知边界问题关乎两国边民利益,1956年出访缅甸时,特意与缅甸总理吴巴瑞步行穿越边界桥,共同参加云南芒市的边境人民联欢大会,直接倾听少数民族群众的诉求。 针对国内部分人“失地吃亏”的质疑,周恩来在政协会议上从地图演变讲起,指出旧中国地图多为虚划,实际管辖才是关键,明确表示“政府并没有失去任何地方”。 1960年10月1日,周恩来与缅甸总理吴努在北京签订《中缅边界条约》,正式明确片马、岗房、古浪归还中国。 1961年6月4日,交接仪式在片马举行,当中国国旗升起时,当地老人勒墨夺扒抚摸着纪念碑,泪水打湿了衣襟,他等这一天,等了整整半个世纪。此时的片马,原始森林里仍藏着抗战时期驼峰航线坠机的残骸,无声诉说着这片土地的苦难与坚守。 片马的收回,从来不是“不费力气”的偶然。它是清末土司兵弓弩抗敌打下的主权根基,是新中国外交官据理力争的法理胜利,更是和平共处五项原则的生动实践。 英国殖民者靠武力强占的土地,最终在平等协商中回归,这背后是国家实力的支撑,更是外交智慧的彰显。 和平谈判从未意味着妥协,而是以更长远的眼光维护核心利益。片马的一百多平方公里土地,不仅守住了西南门户,更树立了国与国解决边界争端的典范。 那些山林间的抗英遗址,那些条约上的郑重签字,共同见证着:领土主权的维护,既要靠寸土不让的决心,更要靠审时度势的智慧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。