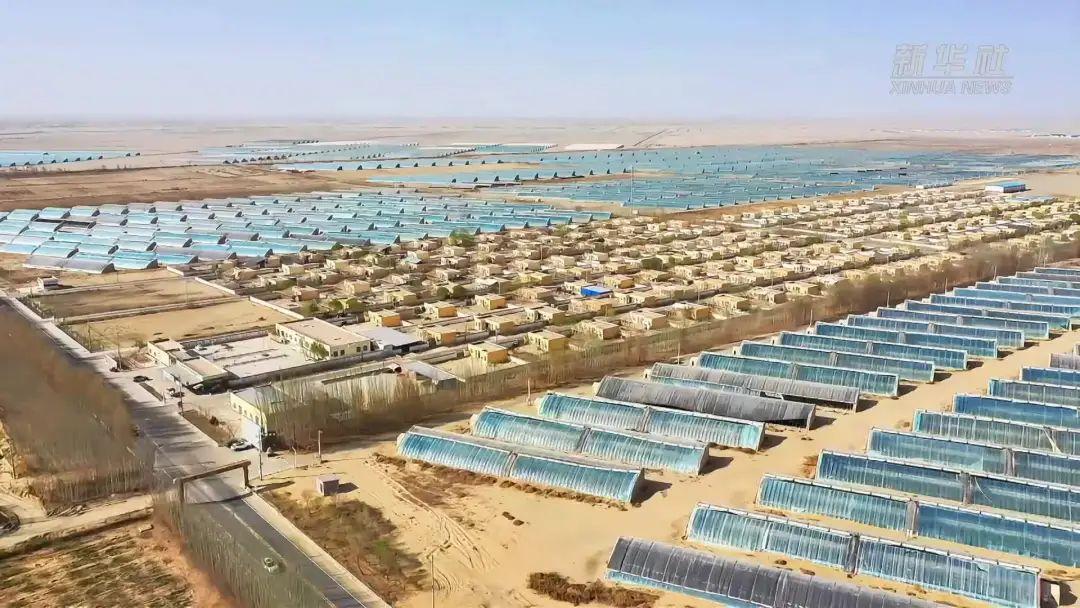

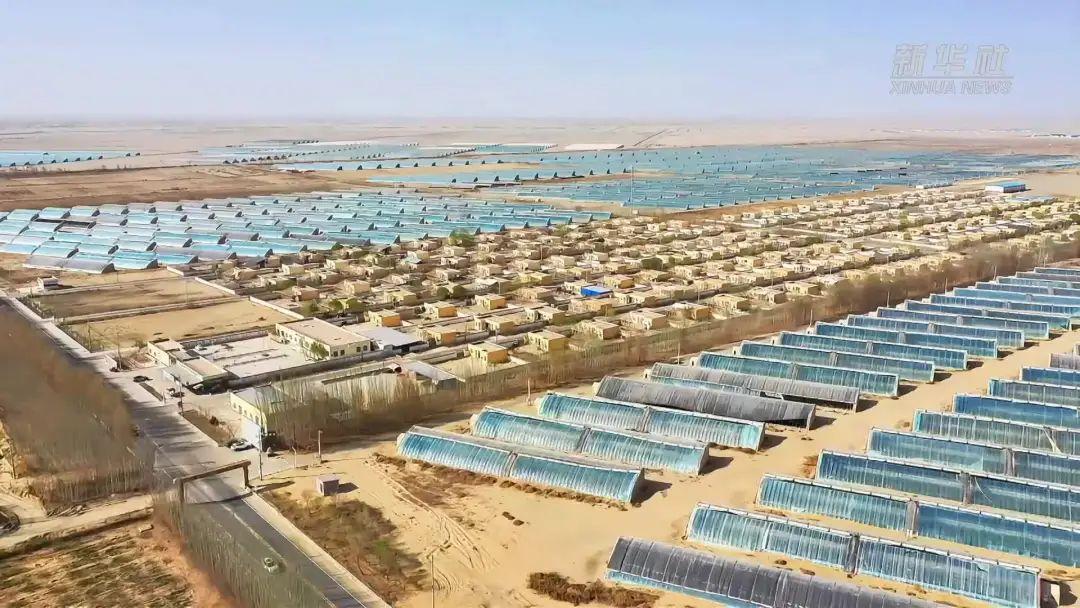

中国又创造了一大奇迹!14亿人将受益! 谁能想到,在曾被视为“生命禁区”的新疆盐碱地和沙漠里,2025年的秋天正上演着震撼世界的丰收图景。 博湖县塔温觉肯乡的灵峰家庭农场里,1000亩以前白花花的盐碱地,现在玉米亩产超过1035公斤,破了新疆盐碱地的单产纪录,这片地的变化,全靠“地下埋管子+多招破盐+灌排一起抓”的新技术。 科研人员把直径10厘米的暗管埋到地下1.5米深,通过精准控制浇水,让盐分跟着水流排出去,土壤含盐量从19克/公斤降到了8克/公斤。 更厉害的是,这招让播种时间提前了一个半月,以前只能种黑枸杞、油葵的低产田,现在玉米、辣椒轮着种,每亩毛收入能到1700元,比改造前多了4倍。 克拉玛依市那边更绝,种了一种叫盐地碱蓬的“吃盐草”,这种草能把土壤里的盐分吸走,种三年就能让盐碱地含盐量降90%,再种豆科植物固氮,最后“绝收地”就能变成棉花高产田。 新疆农科院的数据说,这技术已经在27万亩盐碱地上推广,带着8800多个农民多赚了钱。 麦盖提县的沙漠麦田里,收割机正忙着收麦子,这片以前会流动的沙丘,现在亩产达到294公斤,成了中国最大的纯沙漠麦田。 山东日照来的援疆团队太有招了:他们用两个月推平了7000亩沙地,把秸秆还田增加有机质,收完麦子的麦茬自然变成沙障,既固定了流沙又养了地。 更意外的是,地下水位因为生态变好上升了1.2米,沙地里开始长出耐旱植物,形成了“种麦-固沙-改良”的好循环。 昆玉市那边更狠,把7.38万亩沙漠改造成了梯田,施工队用“分层填埋法”,把沙子和黏土交替填埋,形成了能保水保肥的耕作层。 配套的滴灌系统让水利用率达到65%,比以前漫灌节水40%,这片新开的地,明年就要种耐旱小麦和苜蓿,预计能给当地多产1.2万吨粮食。 阿拉尔市的盐碱水养殖基地里,南美白对虾正被捞上来,这片pH值8.2、盐度12‰的水,通过“人工海水”调配技术,成功模拟出了海洋环境。 基地用大棚养虾,水温恒定在25℃,虾苗成活率达到92%,年产量超过600吨,更神奇的是,养虾的废水处理后能用来灌溉,形成了“养殖-灌溉-种植”的好圈子。 和田地区那边,科学家利用盐碱地矿物质多的特点,养起了罗非鱼、青蟹等海产品,再配上当地特有的沙漠日光温室,实现了“反季节供应”,数据显示,新疆水产年产值已经超过30亿元,成了西北最大的内陆水产基地。 这场农业大变革的背后,是科技和产业的深度合作,昌吉州那边,北斗导航播种机让玉米株距误差控制在2厘米内,每亩能省2公斤种子;无人机巡田系统通过多光谱成像,能提前一周发现病虫害;智能水肥一体机根据土壤湿度自动调节浇水量,节水达到35%。 产业合作模式也很有新意,泉州援疆团队帮阿克苏苹果对接电商平台,通过“预售+冷链”模式,让新疆苹果48小时就能卖到全国;山东寿光蔬菜集团在喀什建了分拣中心,把番茄酱出口量做到了全国第一。 这些变化让农民从“种地人”变成了“产业工人”,全疆农村劳动力转移就业超过130万人次。 新疆农业的突破,是无数科研人员蹲在田埂上测数据、是援疆干部手把手教技术、是农民顶着烈日铺管子的结果,它告诉我们一个简单的道理——再穷的土地,只要方法对、肯下功夫,都能长出希望。 更让人骄傲的是,这些技术不是“自个儿玩”,安哥拉记者看到沙漠种麦技术后,立马想到解决非洲干旱地区的粮食问题;尼日尔代表团对滴灌和坎儿井结合的模式眼睛发亮。 德国专家则对新疆农产品的冷链物流体系赞不绝口,中国的农业智慧,正在给全球干旱地区提供“中国办法”。 从盐碱地到“高产田”,从沙漠到“渔场”,这场发生在戈壁滩上的大变革,改变的不仅是新疆的土地,更是14亿人端稳饭碗的底气。 它让我们相信:只要尊重科学、坚持创新,再难的“不可能”都能变成现实,毕竟,连沙漠都能种出粮食的地方,还有什么做不到的呢? (信息来源:金台资讯--新疆盐碱地变成致富田)

![新疆的维族小伙才是真爷们[赞]这才是中国人的样子!中国的精神脊梁!新疆小伙没惯](http://image.uczzd.cn/2558203548615373469.gif?id=0)