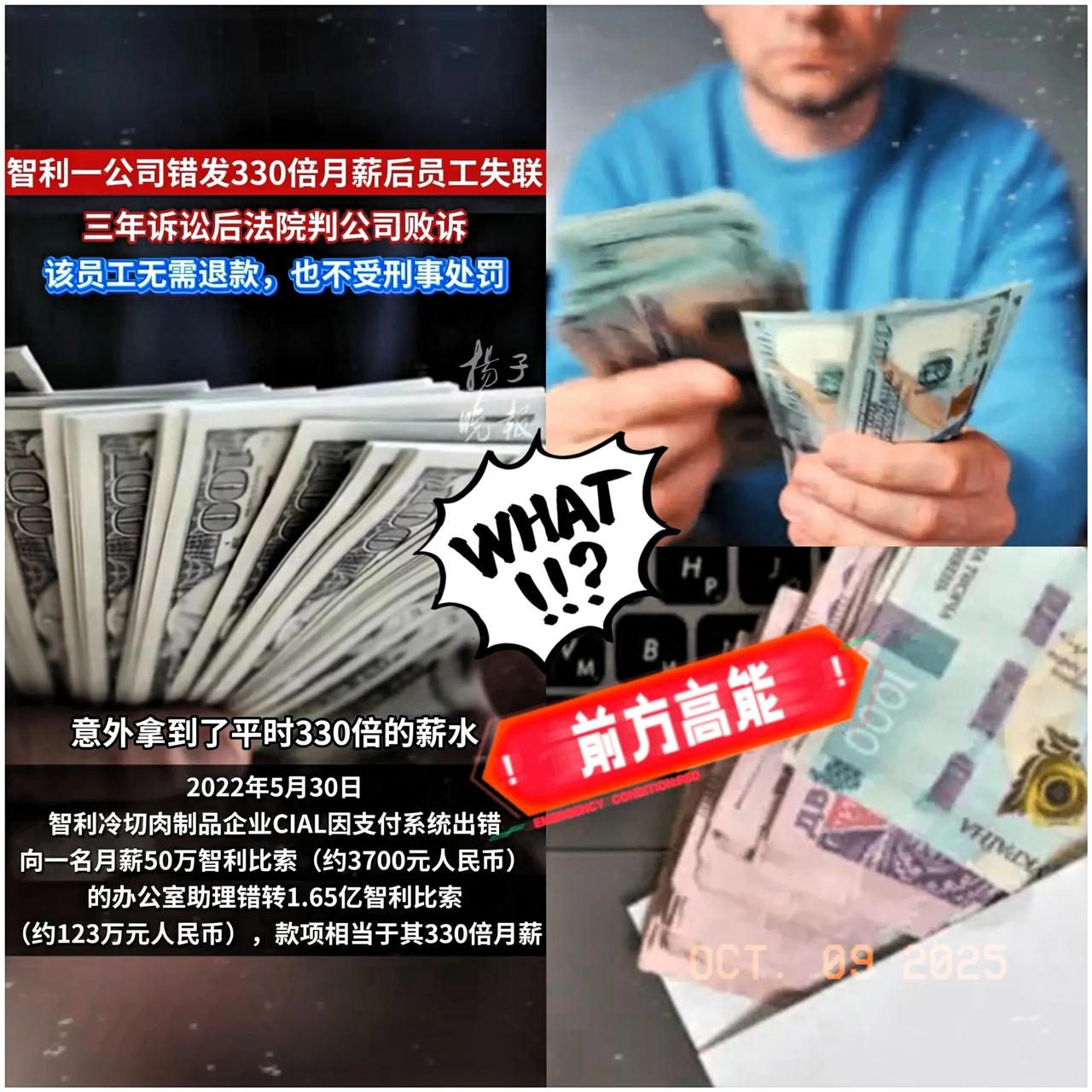

123万"天上掉馅饼",智利员工胜诉!法律为何偏袒"捡钱"者? 当银行短信提示账户突然多出123万元时,智利这家食品企业的行政助理小雅(化名)几乎以为自己在做梦。这笔钱,是她28年工资的总和!她第一时间向主管报告了这个"意外",承诺会退还。但三天后,她却突然辞职、清空账户、人间蒸发。公司愤怒报案,指控她"盗窃",一场持续三年的法律拉锯战就此展开。最终,法院的判决让所有人都大跌眼镜:员工无需退款! 智利圣地亚哥法院的判决理由令人深思:公司因自身疏忽未及时止损,需承担部分责任。根据智利《刑法典》第432条,盗窃罪需证明行为人主观上有非法占有意图及主动采取欺骗手段。本案中资金由公司主动支付,员工仅被动接收,不符合盗窃构成要件。而公司发现错误后72小时内未采取冻结账户等关键措施,导致损失扩大。 这与中国的司法实践形成鲜明对比。在中国,类似案例中,员工无论主观意愿均需返还。但智利法院更关注企业是否尽到及时止损义务,而非单纯追究"得利者"的责任。 这个判决看似"偏袒"员工,实则给所有企业敲响了警钟:在数字化时代,企业风控体系的完善比道德谴责更重要。一个小小的系统漏洞,可能让企业付出难以承受的代价。 想想看,如果你是这家公司的管理者,你会如何避免这样的"天降之灾"?设置支付系统异常预警、建立"错付黄金72小时"应急机制、加强员工培训...这些看似平常的措施,却能在关键时刻挽救企业巨额损失。 这次事件告诉我们:法律不是用来惩罚"捡钱"者,而是促使企业完善内控,避免"天降之灾"。企业与其纠结于员工是否"诚信",不如把精力放在如何建立更安全的支付系统上。 你有没有经历过类似的"意外之财"?或者,你所在的公司是否也有类似的支付系统漏洞?欢迎在评论区分享你的故事!这次智利的判决,或许正是我们企业该反思的开始——别让"天降之财"成为企业致命伤!