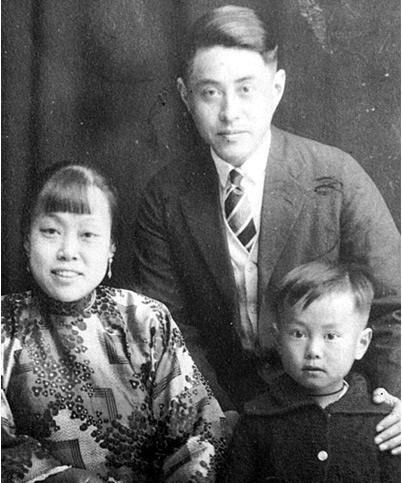

两代人的接力:杨振宁背后的“双引擎”父母 1957年,当杨振宁站上诺贝尔物理学奖领奖台时,或许会想起合肥老宅的煤油灯,想起清华园的书桌,更想起两位用一生为他铺路的普通人——父亲杨武之与母亲罗孟华。所谓大师的诞生,从不是孤胆英雄的传奇,而是两代人用学识与坚韧攒下的必然。 1923年的上海码头,27岁的杨武之登上赴美轮船。他衣兜里揣着安徽省公费留学的凭证,也揣着对未满周岁儿子杨振宁的牵挂。没人能想到,这位9岁丧母、12岁丧父的孤儿,竟成了中国最早的顶尖数学博士之一。 他先在斯坦福大学拿下学士学位,又在芝加哥大学啃下硕士与博士学位。据陈省身回忆,彼时拥有这样学历的中国人不超过5个。 那个年代,留学多是杨绛那样家境优渥者的选择,杨武之的求学路却全靠自己拼出来。家道中落后,他先读师范谋生计,在中学教着数学攒经验,最终凭着硬实力闯过公费考试的独木桥。 这份从绝境里突围的韧劲,后来悄悄传给了儿子。回国后,他先在厦门大学执教,很快又受邀加入清华大学,把西方现代数论与代数学带进中国课堂,更成了华罗庚的“引路人”。他不仅指引华罗庚走上数论道路,还力排众议将回国的华罗庚直接提为正教授。这份识才容才的胸襟,影响了中国数学界数十年。 杨武之在海外钻研学术的五年,家里的天全靠妻子罗孟华撑着。这位只读过几年私塾的女子,本是与杨武之指腹为婚的旧式妻子。丈夫留洋后,她带着杨振宁挤在合肥的大家庭里,一边应付寄人篱下的委屈,一边还要躲避军阀混战的炮火。 就算逃难路上颠沛流离,她给丈夫的信里永远只报喜不报忧,转头就用自制的字卡,每天教儿子认10个汉字,一年多竟教会了3000多个。杨振宁后来坦言,自己一辈子认识的字也没超过这个数的两倍。 最让罗孟华煎熬的,是邻居们的闲言碎语。那个年代,留洋归来的学子休掉旧式妻子、另娶新派女性是常事。她甚至偷偷去教堂学祷告,做好了若被抛弃就去当修女的准备。 1928年,一封电报彻底打消了她的顾虑,杨武之让她带着儿子去上海团聚。这位喝过洋墨水的博士不仅没有变心,更对妻子教出的“小神童”赞不绝口。此后无论调任厦大还是清华,他始终与罗孟华夫唱妇随。 清华园里的教授夫人们多是留洋名媛,罗孟华虽因学识不高很少应酬,却用一手好持家赢得了尊重。她接连生下五个孩子,把家里打理得井井有条,让杨武之能专心教学科研。抗战爆发后,全家撤到昆明西南联大,住竹棚、吃粗粮,杨武之的工资缩水一半。 罗孟华白天洗衣做饭,晚上缝补衣物,手上长满老茧却从不让家人受冻挨饿。杨振宁后来回忆,母亲就是家里的精神支柱,哪怕米缸见底,她也坚持让孩子们读书,深夜总守在油灯旁陪着他做题。 这份双向的坚守,养出了最争气的儿女。杨振宁获诺奖,次子杨振平、四子杨振玉都是博士,三子毕业于上海交大,幼子也考入北大数学系。 罗孟华常调侃自己“最没出息”,杨武之临终前却对子女说:“你母亲一生都奉献给了这个家。”1957年,当杨振宁获奖的消息传来,这位年过六旬的母亲笑着抹泪,她终于看到自己和丈夫的心血没有白费。 1987年,91岁的罗孟华离世,此时距她第一次也是唯一一次赴美探望儿子刚过去三年。多年后,70岁的杨振宁在演讲中提到母亲,突然哽咽:“论意志坚强,我们都不及她。” 回望杨振宁的人生轨迹,杨武之的国际视野与学术底蕴,决定了他能飞多高;罗孟华的坚韧隐忍与细致教养,决定了他能走多远。一位用学识搭建阶梯,一位用品格筑牢根基,这对父母的接力托举,不仅成就了一位科学大师,更写下了中国传统知识分子家庭最动人的范本。所谓传承,从来都是学识与家风的双重延续。