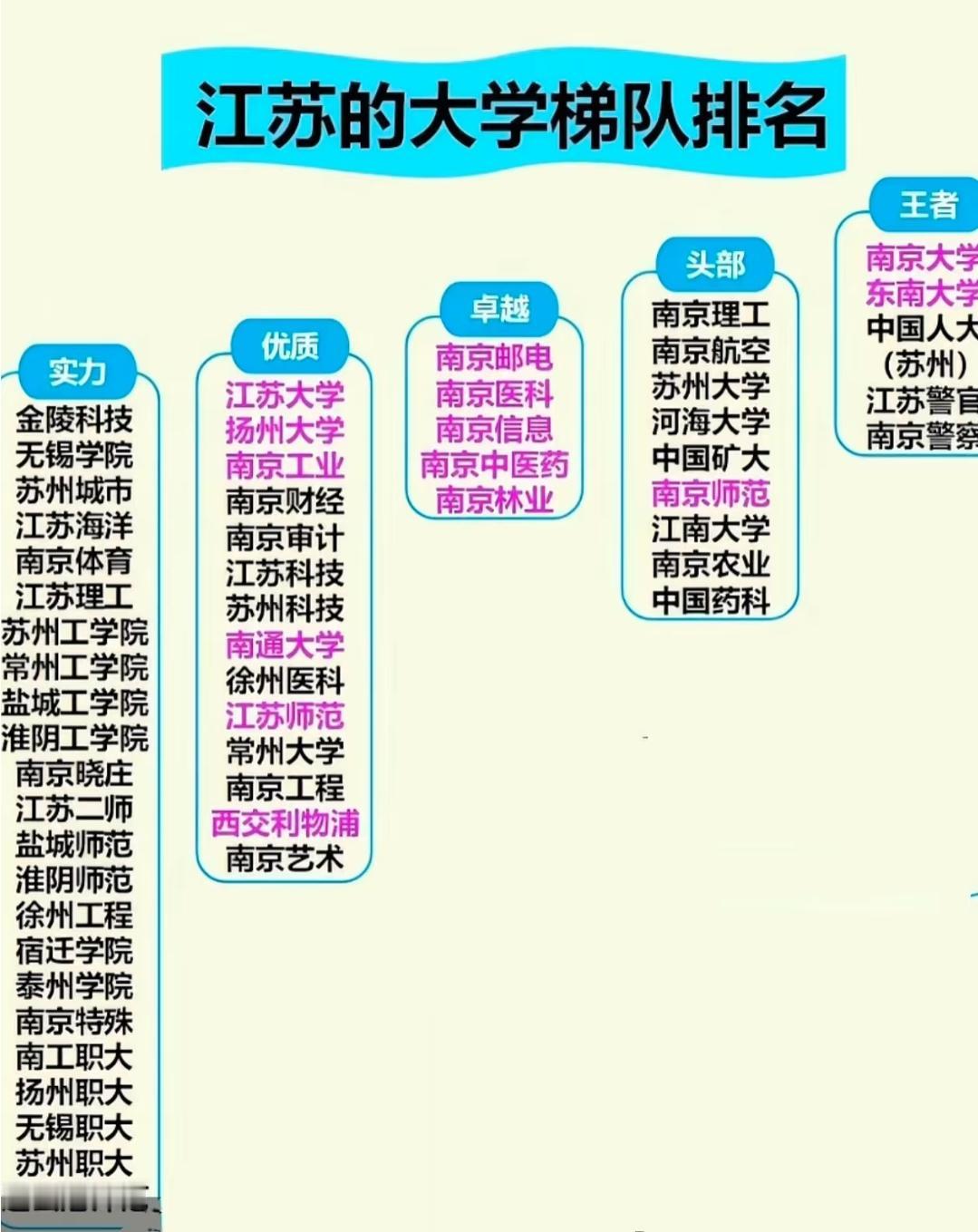

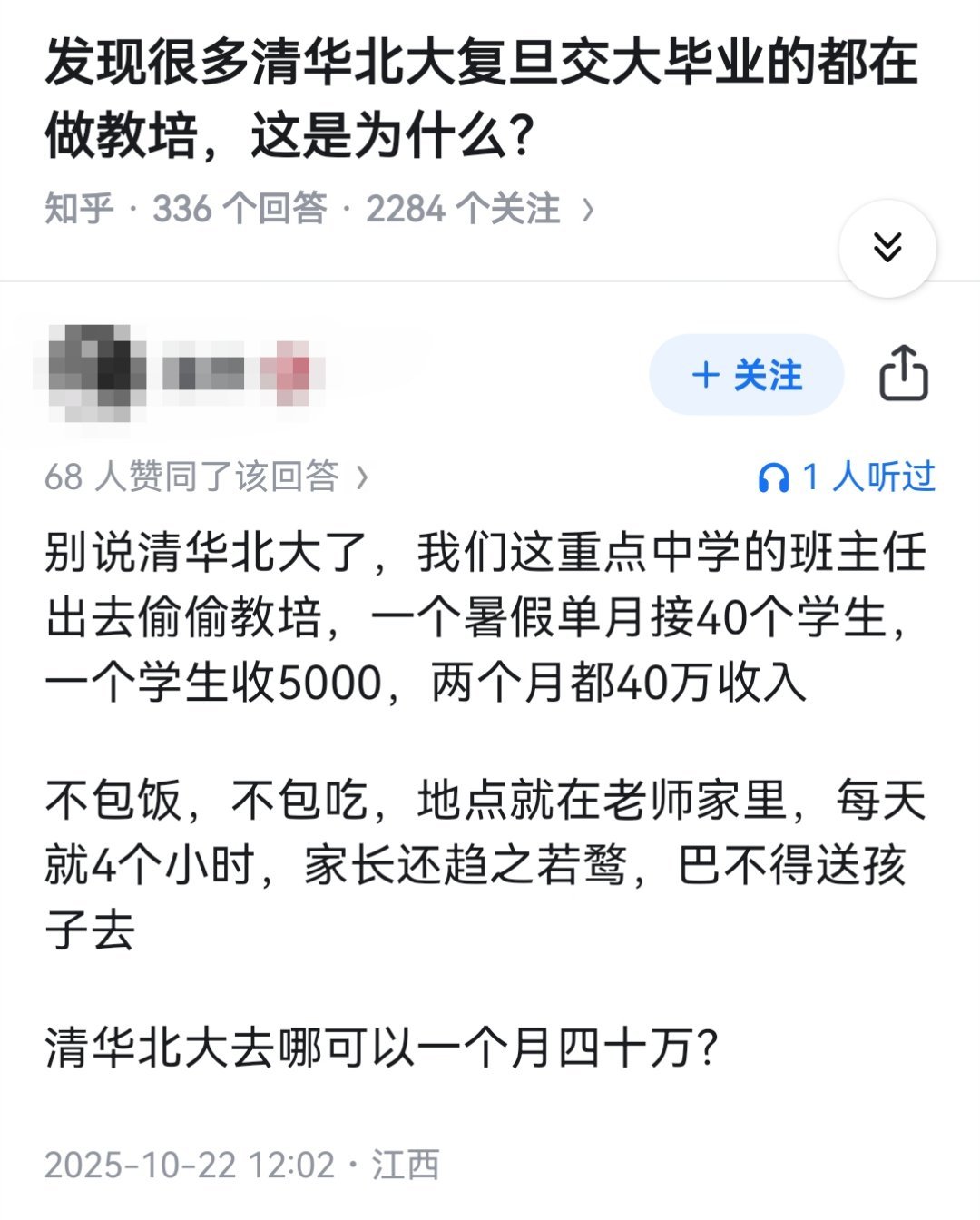

大学里“大牛扎堆”的班级,到底藏着怎样的成长密码? 一张“大学里大牛扎堆的班级”名单传开,清华姚班、北大图灵班、浙大竺可桢实验班……这些带着“标签”的班级,毕业去向往往是顶尖名校深造、头部企业核心岗,成了不少学子向往的“学术高地”。但这些班级的价值,远不止“扎堆的大牛”那么简单。 清华姚班、智班聚焦计算机与人工智能,学生们在入学前就带着竞赛奖项的光环,课堂上是院士、顶尖学者授课,实验室里是前沿项目的协作——有人大二就参与国家级科研课题,有人毕业时手握多篇顶会论文,他们的成长,是“天才+资源”的双重加持;北大图灵班主攻计算机,元培班侧重通识培养,前者在代码与算法里突破技术边界,后者在文史哲与社科中拓宽认知维度,不同的培养路径,都在帮学生找到“顶尖”的定义。 浙大竺可桢实验班实行“宽口径、厚基础”培养,学生能在不同学科间自由探索,有人从工科转向基础科学,有人在交叉学科里找到新方向;复旦数学英才班深耕基础学科,课堂上是密集的公式推导,课后是数论、拓扑的深度研讨,毕业时多数学生赴海外顶尖院校读博,成了基础科研领域的后备力量;上海交大ACM班以竞赛见长,学生们在算法竞赛里打磨逻辑,毕业后不少人进入大厂核心技术岗,把赛场的严谨带到了产业一线。 中科大少年班是“少年天才”的聚集地,十五六岁的学生在这里跳脱传统教育节奏,有人20岁出头就拿到博士学位,有人在量子物理、计算机领域崭露头角;哈工大院士特色班由院士亲自带队,学生们跟着导师扎根航天、机器人等领域,在实验室里参与“卡脖子”技术攻关;西安交大钱学森班传承“航天报国”精神,学生们在航空航天、能源动力等学科里深耕,毕业时不少人进入科研院所,把论文写在祖国大地上。 这些班级的“牛”,不止是生源的顶尖,更是资源的倾斜与培养模式的创新——它们打破了传统课堂的边界,让学生在学术前沿里试错、在顶尖团队里协作、在高难度挑战里成长。但“大牛班级”不是唯一的成长路径,普通班级里也有人靠着自主规划与持续努力,在学术或职场里跑出亮眼成绩。 真正的成长,从来不是“进了哪个班”,而是能否在所处的环境里,抓住资源、主动探索、突破自我。这些“大牛班级”是平台,不是终点,它们的意义,是让有潜力的学生,在更适配的土壤里长得更快、更稳。 那么,你觉得大学的成长,是靠“顶尖班级”的加持,还是靠自身的主动探索呢?史上最牛班 大牛学科 九年级最牛班级 高校实验班 最好的10班 最好的9班 最好的11班