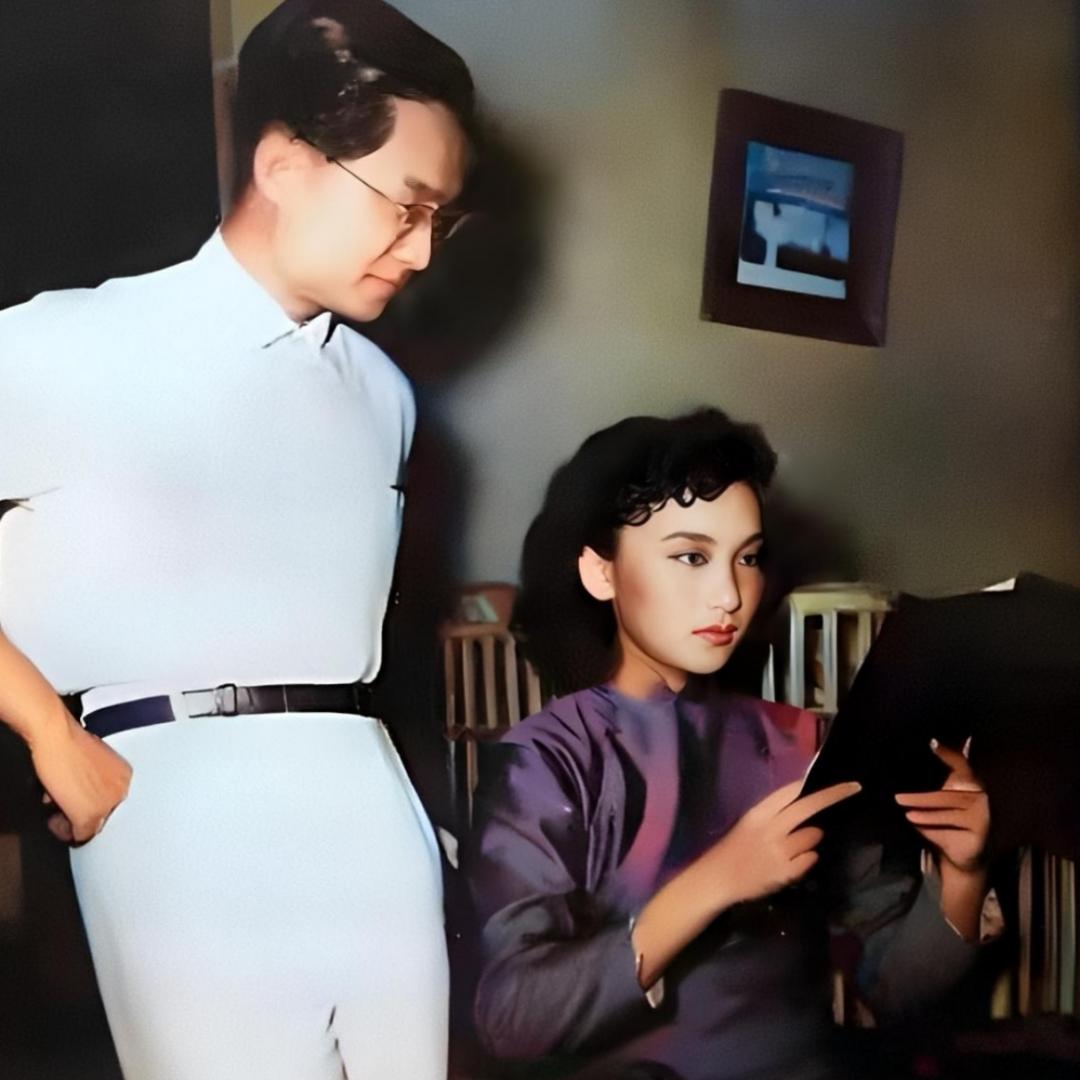

1966年香港报纸上的夏梦:金庸追不到的,何止是女神? 1966年的香港报纸堆里,一篇署名“夏梦”的文章炸了锅——这位让金庸写出《神雕侠侣》郭襄的女神,白纸黑字写着要“听毛主席的话”。 彼时金庸正握着笔杆办《明报》,字里行间藏着武侠江湖的家国梦,转头却看见心上人在版面上亮明了截然不同的立场。 这场没说破的追求,从一开始就不是才子配佳人的戏码,而是两条人生航道的悄然分叉。 夏梦不是活在电影里的“长城公主”,她的选择从来带着清醒的重量。1950年代初入长城电影公司时,她就常跟着团队去工厂、田间体验生活,镜头里的角色不再是闺阁小姐,多了几分工农群众的鲜活气。 到了1966年,香港社会暗流涌动,不少文化人在立场上摇摆不定,她却直接在报纸上写下“坚持文艺为工农兵服务”,把对艺术方向的判断摆到了台面上。这不是一时冲动的表态,而是她多年来对“艺术该为谁服务”的思考落地——在她眼里,电影不是供人消遣的风月片,更该是能贴近普通人生活、传递力量的载体。 再看金庸,他的情感与理想始终绕着“江湖”打转。当年为了接近夏梦,他特意从《大公报》跳槽到长城影业当编剧,写出《绝代佳人》这样的剧本,把对她的欣赏揉进台词里。可他笔下的江湖,终究是侠客们的快意恩仇,是“侠之大者,为国为民”的传统士人理想;而夏梦关注的,是文艺如何真正走进工农兵的世界,是更贴近时代脉搏的现实追求。 两人坐在一起谈创作,一个说“要写出人物的侠骨柔情”,一个讲“要让观众在角色里看到自己的生活”,话不投机的背后,是三观底色的天差地别。 后来有人说,金庸没追到夏梦,是“求不得”的遗憾。可细想下来,这哪是遗憾,分明是两种人生选择的必然结果。夏梦后来淡出影坛,到内地参与文化交流,始终没偏离自己认定的文艺方向;金庸则在武侠世界里构建起自己的精神王国,成为一代人的记忆。他们就像香港五六十年代的两面镜子,一面照见了文艺工作者对现实的关切,一面映出了传统文人对理想的坚守。 这场未曾开始的感情,从来不是“境界高低”的评判,而是告诉我们:成年人的缘分,从来不止于颜值与才华的吸引,更在于彼此是否朝着同一个方向前行。就像夏梦在文章里写的“促进艺术大大发展”,她要的是并肩走在理想路上的同伴,而金庸的江湖,终究与她的航道不同。