歼-36二号机升空,美媒炒作“中国恐慌”?真相:是中国军工的有序迭代

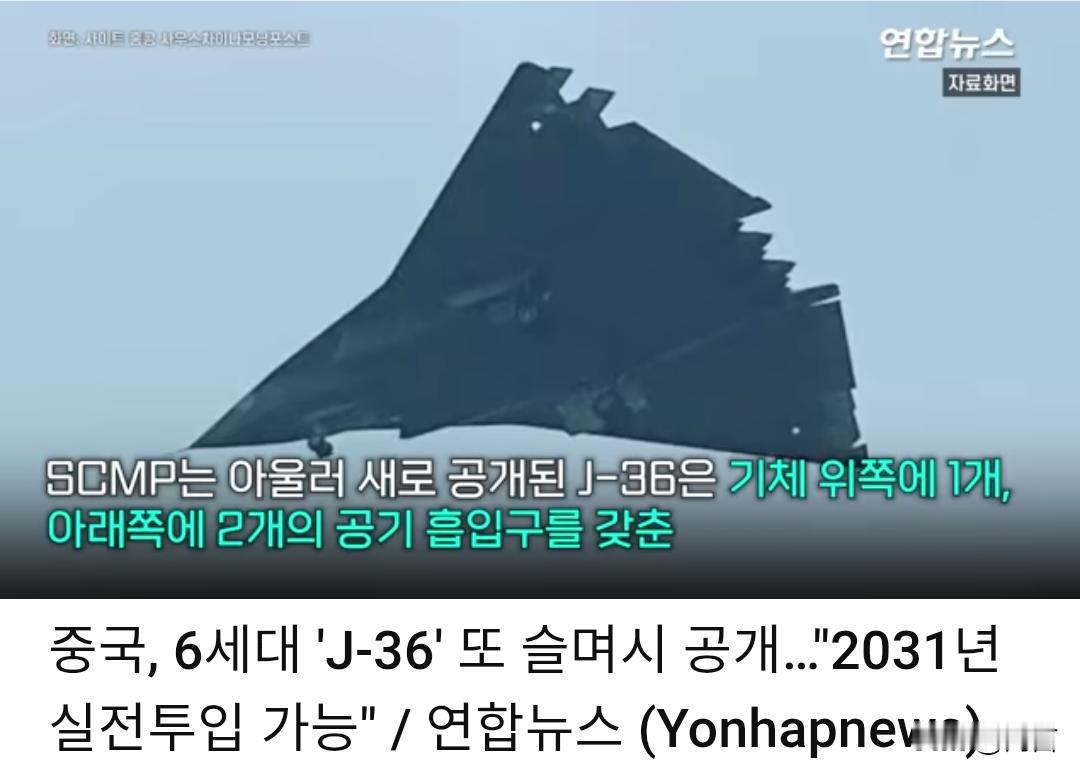

2025年11月,中国歼-36第二架原型机完成试飞的消息引发全球关注。美国《国家利益》杂志随即宣称,此举是因美国第六代战机进展迅猛,中国陷入“技术恐慌”急于追赶。但事实恰恰相反,歼-36二号机的亮相,绝非应急之举,而是中国六代机发展路线图的有序推进,更折射出中美军工体系的深层差异。

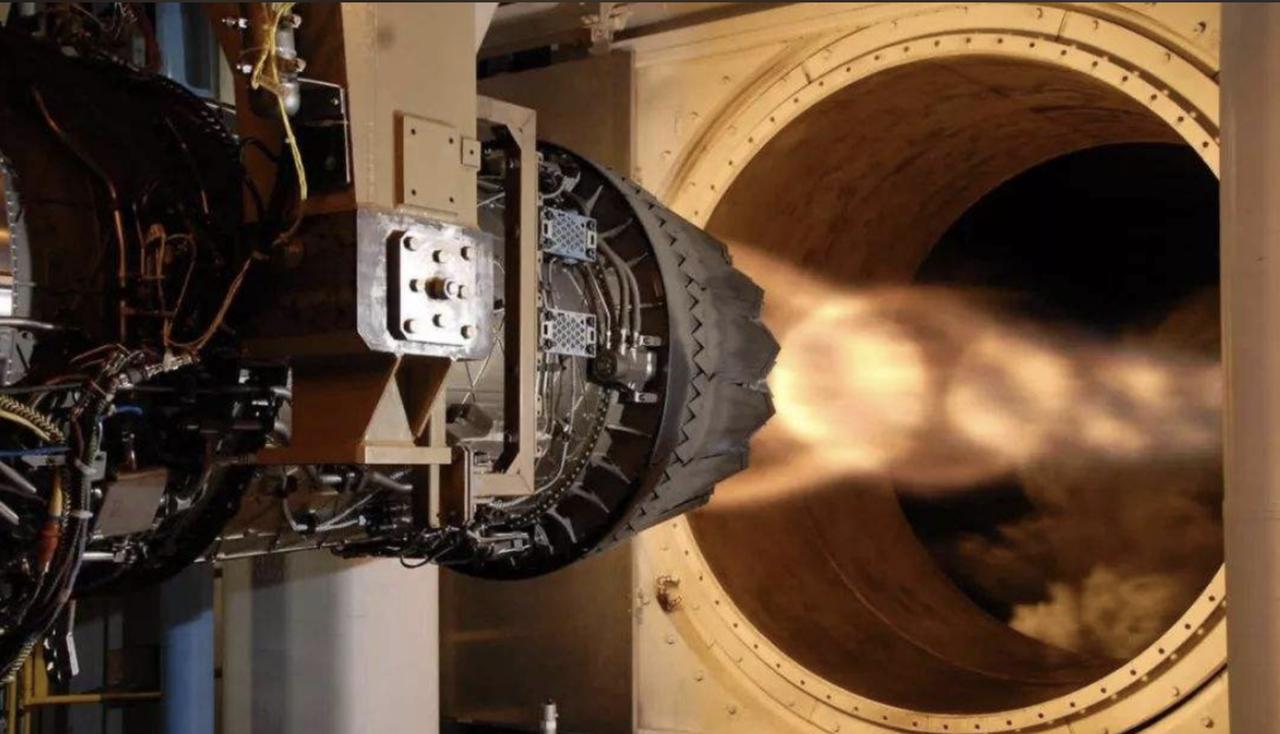

从研发节奏看,歼-36的迭代速度清晰展现了中国的既定规划。距一号机首飞仅十个月,二号机便完成“脱胎换骨”的升级:采用矩形双向矢量喷管,兼顾隐身性与超机动控制精度;优化DSI无附面层隔道进气道,降低雷达反射的同时适配超音速巡航;将起落架双轮布局由串联改为并列,为搭载大型防区外导弹或高超音速武器腾出弹舱空间。这些针对性改进,分明是“边试飞边迭代”模式下的常规推进,重点聚焦气动布局优化与战力提升,与“恐慌性追赶”毫无关联。

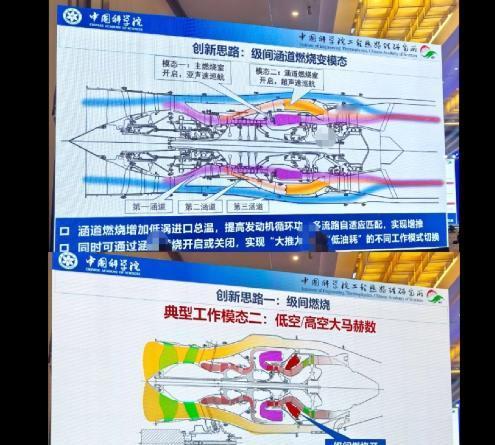

外媒的误读,源于用美式研发思维套用中国军工体系。美国依赖国会拨款与军火巨头合同制,项目周期长、风险高,其六代机自2019年传出试飞后,至今无清晰照片曝光,更未进入量产环节。而中国以统一战略部署整合资源,实现技术的持续试验与滚动改进,不仅公开测试原型机,更同步推进发动机、雷达和AI控制系统的协同验证,形成全链条研发优势。这种体系差异带来的效率差距,才是美国军工界真正的焦虑所在——担心长期持有的代差优势逐步瓦解。

歼-36的发展轨迹,标志着中国正稳步迈入第六代战机时代。这款机身长超20米、最大起飞重量或达60-70吨的战机,作战半径有望突破4000公里,从东部基地即可覆盖关岛以西海域,具备深入敌后猎杀高价值目标的能力。但中方从未急于宣称领先,而是以技术体系自洽与战力快速转化为核心目标。

所谓“中国恐慌论”,本质是对中国战略耐心的无视。中国有充足的时间、资源支撑军工研发,而真正的竞争差距从来不在首飞早晚,而在样机转化为实战能力的效率。从歼-36的有序迭代中,看到的是中国军工的沉稳节奏,而非外界臆想的焦虑——若论恐慌,或许该是那些习惯了技术垄断的一方。