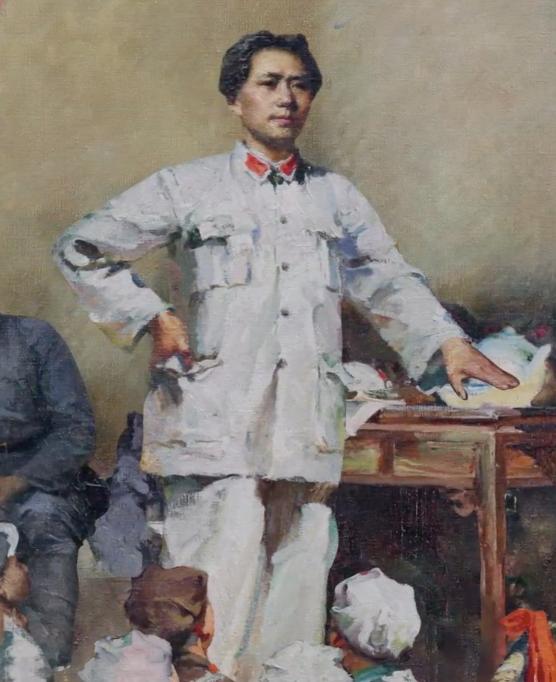

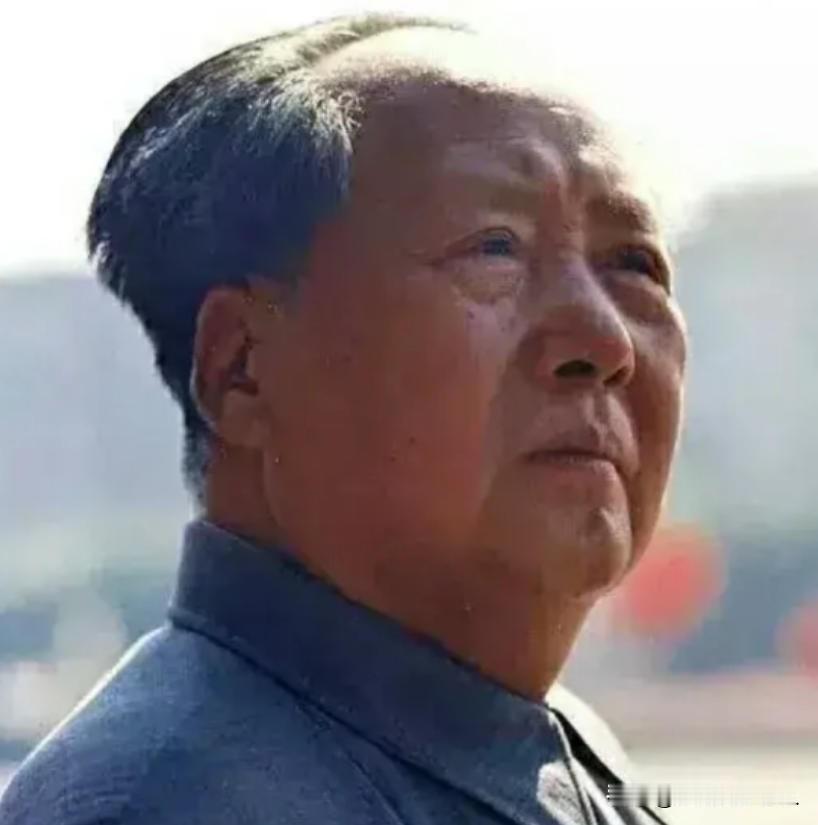

斯诺在《红星照耀中国》一书中这样写到;"他就像从岩石缝隙中顽强生长出的松柏,外表枯槁,但内心充满生机……" 1936年7月,美国记者斯诺冒着生命危险,经宋庆龄秘密介绍冲破国民党封锁,辗转抵达陕北保安,成为首个踏入红色根据地的外国记者。 那时距离红军结束两万五千里长征刚过去不到一年,陕甘宁苏区的条件艰苦到超出想象,整个苏区只有40多万人口,除了小米几乎没有其他粮食,商业被封锁得严严实实,红军连现款都已告罄。 斯诺在离毛主席窑洞不远的山脚下住了四个月,某天清晨他提议给毛主席拍照,却发现主席只有一顶洗得发白、帽檐耷拉的旧军帽,最后只好把自己的新军帽借给他。 镜头里的毛主席瘦骨伶仃,脸颊凹陷,身上的蓝灰军衣满是补丁,可眼神里的光却亮得惊人,这张照片后来先刊登在上海的《密勒氏评论报》,很快就被进步青年秘密印成明信片传阅。 国民党特务费尽心思缴获到这些明信片,送到南京高层面前时,一群人都看呆了,他们实在不敢相信,这个看着像"叫花子"的人,就是蒋介石悬赏重金要追杀的中共领袖。 其实他们哪里知道,毛主席住的窑洞狭小简陋,却夜夜灯火通明,他和斯诺彻夜长谈,把中国革命的理想和抗日主张,讲透,而这样的清瘦面容,是长征路上饿出来的,是熬夜筹划战略熬出来的。 陕北的山多沟深、水缺粮少,红军战士们连基本的温饱都成问题,可就是在这样的绝境里,毛主席的意志反而像松柏一样扎了根。 那些国民党大佬只盯着外表的枯槁,却不懂真正的力量从不在皮囊,而在心里的信念,他们封锁得了物资,却封不住共产党人救中国的决心。 斯诺在书中记录过,长征路上红军平均每天要行军七十一华里,还要应对无数次战斗,可哪怕成百上千的战士倒下,剩下的人依然义无反顾,这种韧性哪里是衣衫褴褛能掩盖的? 照片里的毛主席看着憔悴,可他脑子里装的是四渡赤水的谋略,是抗日民族统一战线的蓝图,是让亿万百姓过上好日子的期盼,这份内心的生机,比任何锦衣玉食都更有力量。 不过话说回来,也正是这样的反差,才让这张照片有了穿透时空的力量,它告诉所有人,真正的领袖从不是靠排场撑起来的,而是靠初心和担当。 斯诺后来带着这张照片的胶卷,藏在军火麻袋里才躲过盘查,他大概也没想到,这张"借帽拍摄"的照片,会成为打破舆论封锁的利器。 如今再看这句话,才明白岩石缝隙里的松柏最耐旱,艰苦环境里的信念最坚定,毛主席和共产党人用行动证明,生机从不在顺境里,而在绝境中不肯低头的坚持。 这种从苦难里生长出来的力量,直到今天依然让人动容,你觉得这张照片里最打动人的是什么?