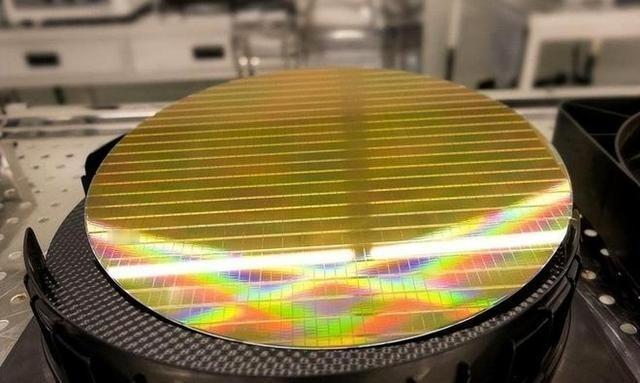

美国贸易代表格里尔接受美媒采访,大致说了三层意思,一是美国在官方层面并不信任中国会履约,所以将会做好实时统计并评估中国的履约表现,按中国的话说,就是“听其言,观其行”,然后决定下一步怎么走;二是美国对华政策的总体走向是“有序脱钩”;三是美国还在推进对中国的301调查,调查中国履行2019年签署的第一阶段协议的情况,并将会在11月内做出调查结果,决定是否对中国追加贸易制裁措施。 先说说格里尔提到的 “不信任履约” 有多具体。他在采访里直言,美国不会只看中国的承诺,而是会建立 “实时统计评估机制”,从农产品进口、知识产权保护、市场准入这三个核心领域入手,每周更新中国的履约数据。 比如在农产品采购上,美方会盯着中国从美国进口大豆、玉米的实际数量,对比 2019 年第一阶段协议里的目标 —— 当年协议要求中国 2020-2021 年累计采购 1950 亿美元美国农产品,可实际只完成了约 1500 亿美元,这成了美方 “不信任” 的重要理由。 格里尔还提到,会联合美国农业部、商务部一起核查数据,甚至会抽查中国企业的进口报关单,确保统计 “真实准确”,这种紧盯不放的态度,说白了就是用数据说话,一旦发现 “履约不足”,就可能成为后续施压的借口。 “有序脱钩” 这个说法虽然不是第一次提,但格里尔这次给了更明确的方向。他解释说,“有序脱钩” 不是一下子切断所有贸易,而是在 “关键领域” 降低对中国的依赖,比如半导体、新能源电池、稀土加工这些产业链环节。 具体动作已经在推进了,美国商务部今年 9 月刚更新了 “关键技术清单”,把 23 种半导体制造设备、18 种稀土材料加工技术都列入 “限制对华出口” 范围;在新能源领域,美国还通过《通胀削减法案》,要求电动汽车电池里的关键矿物必须有 55% 来自美国或盟友国家,否则不能享受税收补贴,这直接倒逼中国电池企业在墨西哥、加拿大建厂,绕开 “脱钩” 限制。 格里尔还透露,美国正在和欧盟、日本商量建立 “供应链预警机制”,一旦某个领域中国供应占比超过 60%,就会启动 “替代来源” 计划,比如在稀土领域,美国已经给澳大利亚莱纳斯稀土公司提供了 2 亿美元补贴,帮其扩大产能,目标是 2026 年把对华稀土依赖度从现在的 80% 降到 50% 以下。 最让人关注的还是 301 调查的进展,格里尔明确说会在 11 月内出结果,调查重点就是中国履行 2019 年第一阶段协议的情况。这不是美方第一次拿 301 调查说事,2018 年就是靠这个调查,美国对中国加征了三轮关税,涉及商品总额超过 3000 亿美元。 这次调查的核心点有两个:一是知识产权保护,美方认为中国在专利侵权、商业秘密保护上 “做得不够”,比如 2024 年美国企业在华发起的知识产权诉讼胜诉率只有 58%,低于全球平均的 65%;二是市场准入,美方觉得中国对美国金融、农业企业的准入限制 “没放宽”,比如美国保险公司在华设立全资子公司的审批周期平均要 18 个月,比在新加坡的 6 个月长得多。 格里尔提到,要是调查结果显示中国 “履约不足”,美国可能会对价值 500-1000 亿美元的中国商品追加关税,或者扩大 “实体清单” 范围,把更多中国科技企业列入限制名单。 现在中美双方的态度已经很明确,美方这边靠着 “评估履约”“有序脱钩”“301 调查” 三招施压,中方则在积极应对。 比如针对 “有序脱钩”,中国今年前 10 个月对美出口占比已经从 2018 年的 19% 降到了 15%,同时对东盟、非洲的出口占比提升到了 38%;在知识产权保护上,中国 2024 年新增专利授权量里,国外企业占比达到 22%,比 2019 年提高了 5 个百分点,还专门设立了知识产权法院,加快侵权案件审理速度。 距离 11 月结束还有不到一个月,301 调查结果成了最大的悬念。要是美方真的追加制裁,中国大概率会采取反制措施,比如对美国农产品、能源产品加征关税,之前 2018 年贸易战时,中国就对美国大豆加征了 25% 关税,直接让美国大豆对华出口量下降了 30%。 中美贸易这盘棋,现在因为格里尔的这番话,又进入了紧张的博弈阶段,后续怎么走,就看 11 月的调查结果和双方的应对了。 信息来源:美国贸易代表办公室:格里尔采访全文(2025 年 11 月 7 日)