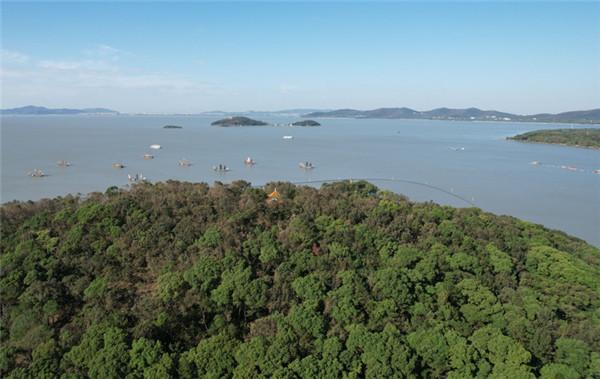

谁能想到,曾经 “水葫芦盖锅盖” 的太湖,如今成了全球治理样本。 以前一提到太湖,不少人脑海里冒出的都是蓝藻泛滥、臭气熏天、夏天不敢靠近的画面。 但现在不一样了,2024 年太湖的水质被专家形容为 “30 年来最干净的一年”,没有依赖形式主义的空泛表态,而是以顶层设计为引领、以实际行动为支撑,这一点点的变化,靠的是实打实的治理方法和思路,这才让人看到了一场真正能 “翻身” 的生态战。 很多人不太理解,治理一个湖能有多复杂?其实太湖的变化不只是把水搞干净,更是整个治理方式的彻底转变。 泥巴怎么处理、水怎么流动、周边的人怎么生活,全都得重新规划。太湖这几年像是被 “重启” 了一遍,治理的心思细得像绣花,才有了现在这副模样。 太湖的泥,以前是臭的、混的,清了也不知道往哪倒,成了生态包袱。现在不一样了,清出来的淤泥能变成建材、湿地垫料甚至种植改良土。 以前是 “清了没用”,现在是 “清了生金”。你能想象吗?湖底的黑泥,被装进卡车拉去修复山体、改善荒地,变成了实实在在的资源,这就叫 “把问题变成资产”。 而改得最深的,其实是 “水” 的逻辑。2024 年台风季,影响太湖流域的 “贝碧嘉”“普拉桑” 台风及两次编号洪水并未造成水患,这是靠系统性的提前调度和技术支持。 从 2 月起就通过水利枢纽提前排水腾容,入梅前累计排水达 27.69 亿立方米,相当于为太湖降低近 1 米水位,不再是洪水来了才手忙脚乱地围堤堵口,而是通过一整套监测系统和调水工程,把问题扼杀在萌芽阶段。 你可能想不到,支撑这一切的背后,是一整套 “水陆空天” 的监控网络。 水面上有无人机在盯着,水底下有传感器在测着,天上还有遥感卫星在拍着。 每 30 分钟一次的数据更新,哪边水质变了、哪段河口出问题了,全都一清二楚。 太湖是靠数据在 “算”,这才是真正意义上的现代治理。 还有一个关键点,很多人容易忽视:污染的源头不在湖里,而在岸上。湖水再怎么清,岸上的问题不解决,永远是个死循环。 这几年,江苏下了狠手,直接把太湖边上的 “散乱污” 企业关了个干净,关完之后引导企业转型,腾出来的地带,发展了新能源、生物医药这些更干净的产业。 你说这有没有成本?当然有。但换来的是什么?不仅是水变清了,空气也好,周边的居民生活环境也改善了。 农民也没被落下,很多地方搞起了 “秸秆处理 + 生态养殖” 的新模式,尾水经过净化还能回到农田里,这叫 “资源不出村,污染不出户”,看着是环保实则是经济账。 以前总觉得环保是 “赔钱买卖”,做不好就影响经济,现在太湖的经验告诉我们:只要治理得当,环保本身就能变成经济增长点。 太湖的转型是靠跨区域协同、跨部门联动。水是流动的,不可能一个城市治理了就能解决问题。 所以这几年,太湖流域的城市之间在互通水资源、共享治理信息上下了大功夫。 你排的水,我来处理;我调的水,你来协助。这种治理方式让不少国外专家眼前一亮,尤其是一些发达国家,看到太湖的案例之后,开始重新思考自己的水体治理策略。 不是说照搬中国的做法,而是学中国的思路:怎么从根子上解决问题,怎么让环保和发展不再打架,怎么让群众也能感受到实实在在的好处。 当然,这一切成效的背后是中国在生态治理上的持续投入和政策支持,如果没有长时间的坚持、没有地方政府的实际行动,太湖不可能有今天的样子。 它不是 “一次性工程”,而是长期、系统、复杂的过程。每一个环节都少不了精细化管理和技术支撑。 太湖的变化也不止是中国自己的事,在全球气候变化、生态危机日益严峻的今天,它更像是一种 “信号”:中国治理不是光喊口号,更能拿出成果。 这场改变还没有结束,太湖的治理也仍在继续,但它已经足够说明一个问题:只要方向对了、方法实,生态和经济不是二选一,而是可以你中有我、互相成就。 你觉得太湖的这条路,能不能推广到更多地方?生态和发展,到底能不能双赢?欢迎在评论区聊聊你的看法。 参考信息: 太湖新生记:一湖清水的绿色攻坚战来源:新华每日电讯202511/08 新华社记者 何磊静 任 军