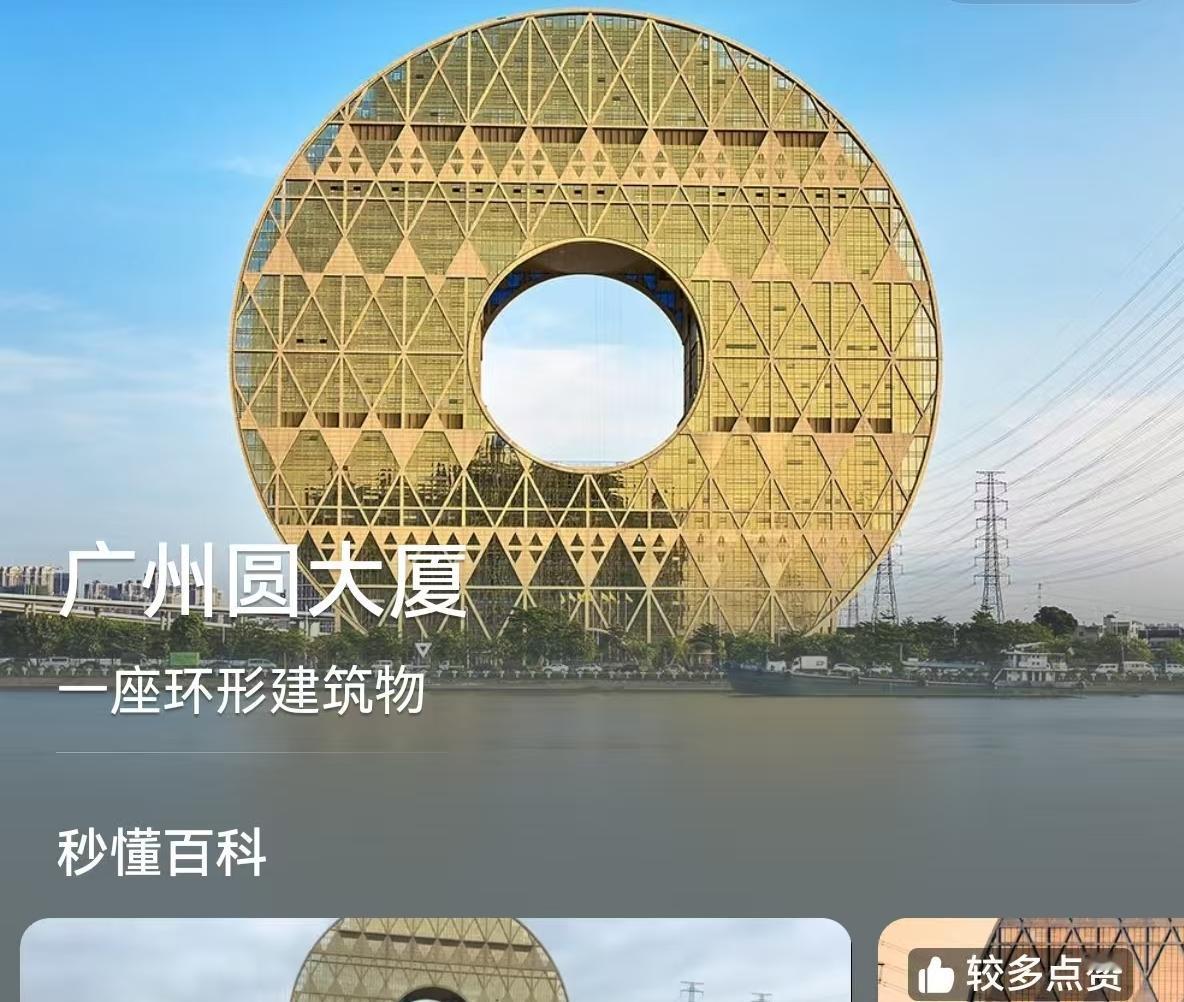

广州珠江之畔,一座金色的圆环建筑静静矗立。它就是广州圆大厦,一个在网络上引发了8189人激烈讨论的存在。今年10月底,这座曾被评为“最丑建筑”的大楼,被摆上了拍卖台,起拍价13.6亿元。然而,时间来到11月11日16时,平台显示的结果是冰冷的:无人报名。想要参与竞买,需要先缴纳一笔高达6798万元的保证金,这道门槛,似乎拦住了所有潜在的接盘者。 这座大厦的故事,要从2013年12月说起。它由意大利建筑师约瑟夫·迪·帕斯卡利设计,高138米,外圆直径146.6米,内圆直径47米,共33层。它的诞生,并非为了模仿一枚铜钱。根据官方说法,其外形融合了南越王墓玉璧的形态与广东塑料交易所开市铜锣的元素,采用水轮车造型的环形结构。那身金色的玻璃幕墙,与珠江中的倒影相结合,恰好形成一个“8”字,寓意着塑料交易风生水起。2013年9月24日,在花费10万元征名后,它正式得名“广州圆大厦”,并于2015年8月投入使用。 然而,公众的想象力远比官方解释来得直接。圆环造型,金色外观,大多数人第一眼看到它,脑海里浮现的词就是“铜钱”。这个绰号不胫而走,甚至盖过了它的本名。在8189人的投票中,认为它“算”最丑建筑的声音占据了上风。网友的评论充满了戏谑与解构:“确切的说不应该叫铜钱大厦,应该……”“铜钱是外圆内方,这外圆内圆是什么?”“中间有个‘无底洞’谁要?”“把中间改成方型,两面装修乾隆通宝就卖出去了。”这些评论,精准地戳中了大众审美的痛点——它既不像传统铜钱那样“外圆内方”,又因其巨大的体量和金光闪闪的外表,显得过于直白和笨拙。 建筑的命运,往往与其主人的命运紧密相连。广州圆大厦的主体功能,是广东塑料交易所的总部及商务办公。但其母公司鸿达兴业集团,却在资本市场的浪潮中触礁。2022年4月,大厦被纳入广州农商银行债权资产推介范围。2023年2月,鸿达兴业集团因多笔债券违约,正式申请破产清算。同年10月,预招募和投资人遴选程序完成。这座曾经寄予厚望的建筑,就这样沦为了不良资产。 流拍的原因,仅仅是“丑”吗?评论区里一条高赞留言点出了关键:“不在丑不丑,经济好的时候,再丑的建筑都有人要。现在这经济环境,再漂亮的建筑也无人问津。”13.6亿元的起拍价,加上6798万元的保证金,在当前的经济环境下,足以让绝大多数投资者望而却步。更何况,大厦本身也面临着现实的困境。根据资料显示,其周边交通不便,配套设施匮乏,导致建成以来人气一直低迷。一个商业地产项目的价值,终究要由其租金回报和运营效率来决定,而不仅仅是外观。 有趣的是,在一片“丑”的声浪中,也存在着不同的声音。“晚上亮灯的时候挺好看,白天也好看。”“我个人觉得还挺漂亮的。”“不丑啊,谁说丑了?”这些评论提醒我们,审美本身就是一件主观的事。还有人从实用主义角度出发:“管他丑不丑,只要有用价格合理就行了。”甚至有人提出了天马行空的解决方案:“我觉得吧再花十万块改个名字,然后找几个大师写几篇风水文章,说不定就有人要了。” 这场围绕“最丑建筑”的拍卖流拍,像一出充满黑色幽默的社会戏剧。它让我们看到,一个建筑的命运,由设计、资本、市场、公众审美乃至宏观经济环境等多重因素共同决定。广州圆大厦的设计师或许从未想过,他融合玉璧与铜锣的创意,最终会被大众简化为一枚“铜钱”。而它的投资者,也未必预料到,这个象征着财富的建筑,会以如此戏剧性的方式被推向市场。 截至11月14日的截止日期日益临近,广州圆大厦的未来依然悬而未决。它就像珠江边一个巨大的金色问号,拷问着城市的建筑美学,也折射出当下经济的真实温度。无论最终结局如何,它都已成为一个独特的文化符号,一个关于雄心、争议、衰落与等待的故事。这个故事告诉我们,在冰冷的商业逻辑之外,建筑始终承载着人们的情感与想象,而这,或许比它的标价更有价值。 以上内容仅供参考和借鉴