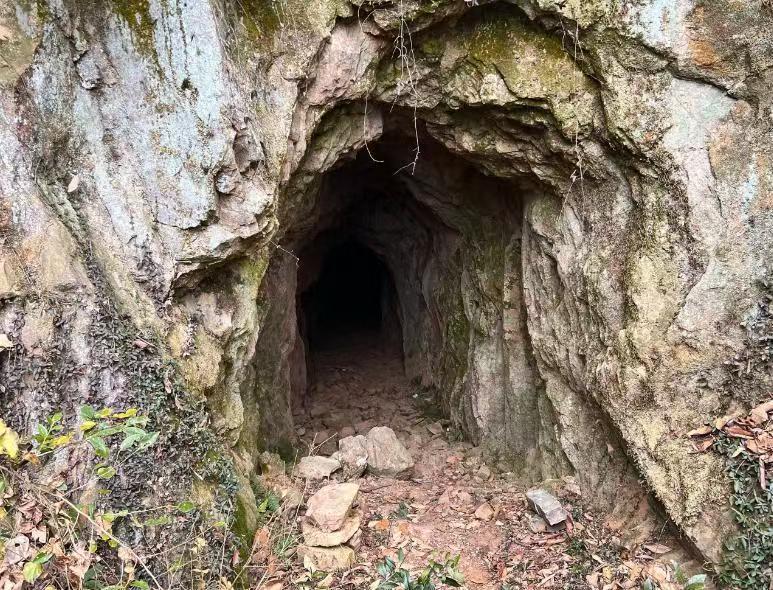

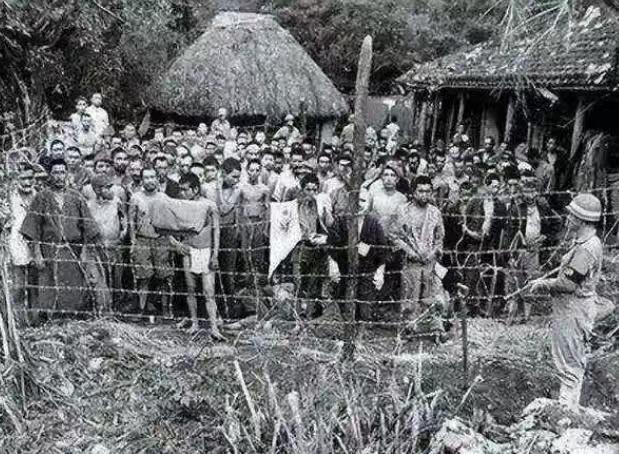

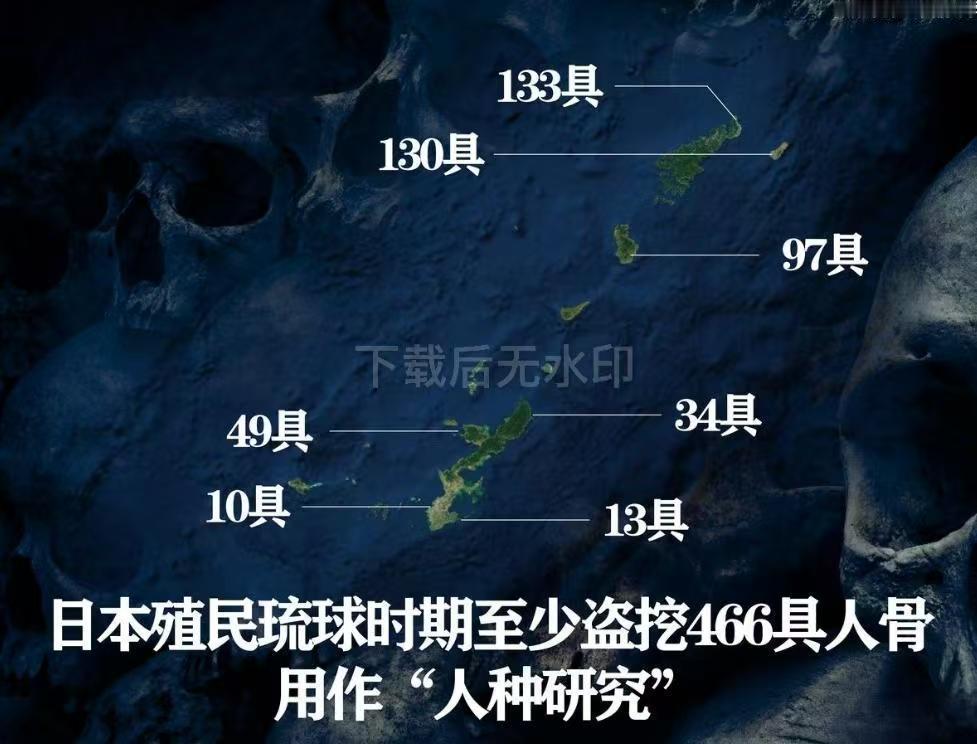

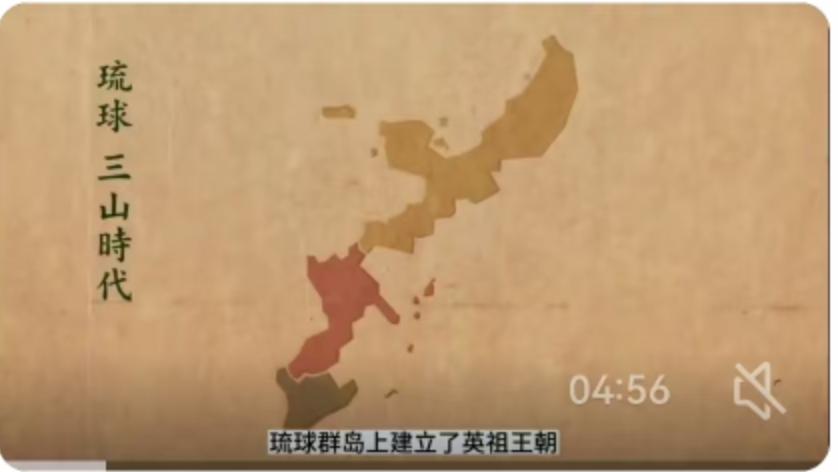

当地时间11月10日,日本京都大学的一纸声明,像一块巨石投入平静的湖面,激起层层涟漪。这所日本顶尖学府公开承认,其校内保存着466具琉球人的遗骨。一个冰冷的数字,背后却是一段被尘封、被刻意掩盖的百年伤痛。 这些遗骨从何而来?一所现代化的大学,为何会成为数百具亡魂的安放之所?答案,藏在一段始于19世纪70年代的黑暗历史中。 那是一个日本明治维新后国力迅速膨胀的时代。1879年,日本正式废除了琉球王国,设立“冲绳县”,史称“琉球处分”。这场政治上的吞并,很快演变成了一场文化上的“灭魂”行动。日本殖民者将目光投向了琉球人的安息之地——他们的坟墓。 调查发现,日本殖民者在吞并琉球后,系统性地、大规模地盗挖琉球人的墓地。这种行为并非零星的盗墓贼所为,而是一场有组织、有目的的行动。他们连琉球王室的安息之地都未能幸免,就连庄严的“百按司墓”也惨遭毒手,墓中先人的遗骨被强行挖出。可以想象,在那个年代,琉球人眼睁睁看着自己祖先的陵寝被亵渎,那种无力与悲愤是何等深重。 那么,盗挖如此之多的遗骨,究竟意欲何为? 这些被盗挖的遗骨,最终流向了京都大学等学术机构。它们成为了日本人类学家手中的“研究材料”。这些学者对遗骨进行测量、分析,最终炮制出了一个影响深远的理论——“日琉同祖论”。 这个理论听起来似乎无害,甚至像是在拉近关系。但其背后的动机却值得深思。通过所谓的“科学论证”,日本试图从人种学上证明琉球人与大和民族同根同源,从而为其吞并琉球、同化琉球人的行为提供“合法性”基础。这是一种典型的殖民主义逻辑:先在物理上占领你,再在文化上抹去你,最后在血缘上“收编”你,让你彻底忘记自己是谁。 466具遗骨,就这样被从泥土中剥离,从神圣的墓穴变成了冰冷的标本。它们不再是一个个曾经鲜活的生命,不再是某个家庭思念的先人,而是被编号、被归类,成为构建一个政治假说的冰冷数据。这已经不是科学研究,而是对逝者的极大不敬,对一个民族集体记忆的粗暴践踏。 京都大学的这次声明,让这段几乎被遗忘的历史重新浮出水面。它不仅仅是一个学术机构的“黑历史”曝光,更是对日本殖民历史的一次深刻反思。这些遗骨的存在,本身就是无声的控诉。它们见证了那个时代强权对弱者的欺凌,见证了学术如何被政治利用,成为侵略和同化的工具。 如今,这些遗骨的未来归属问题,成为了各方关注的焦点。对于琉球人后裔而言,这不仅仅是归还祖先遗骸的问题,更是恢复历史记忆、寻求民族尊严的象征。每一具遗骨背后,都连接着一个家族的血脉,一段被中断的历史。让它们回归故土,入土为安,是对逝者最基本的尊重,也是对历史最起码的交代。 这一事件也给我们带来了更深层次的启示。历史并非总是由宏大叙事构成,它常常隐藏在这样一些具体的、充满细节的角落里。466具遗骨,就是一个个无法被磨灭的历史坐标。它们提醒我们,任何试图通过歪曲事实、篡改记忆来构建的“同化”,都是脆弱而不堪一击的。一个民族的真正认同,源于其独特的历史、文化和情感记忆,而非被强加的“血缘”标签。 京都大学的声明,或许只是一个开始。它开启了一扇门,让我们得以窥见历史深处那些不为人知的伤痕。如何面对这段历史,如何处理这些遗骨,考验着日本社会的良知与勇气。而对于我们每一个关注此事的人来说,这也是一次提醒:铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了守护真相,为了确保这样的悲剧不再重演。这466具遗骨的命运,终将告诉我们,一个国家、一个民族,是否有勇气直面自己并不光彩的过去。 以上内容仅供参考和借鉴