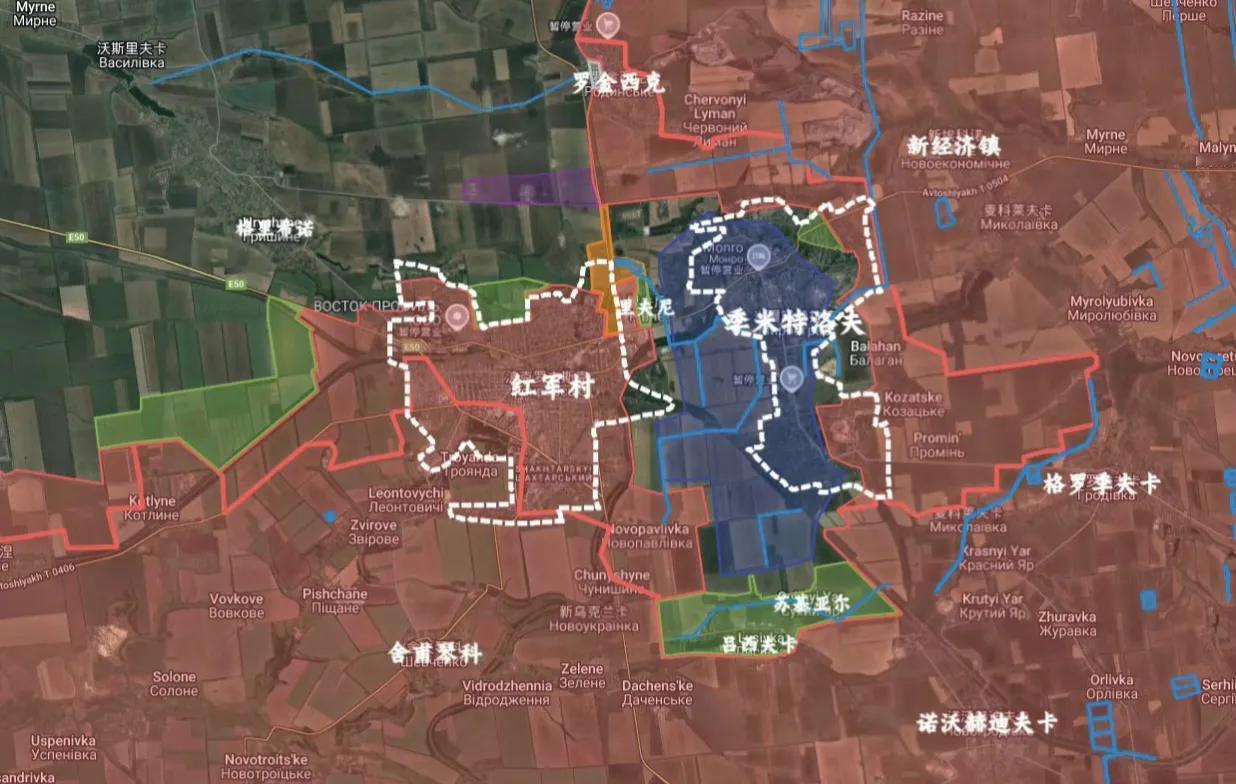

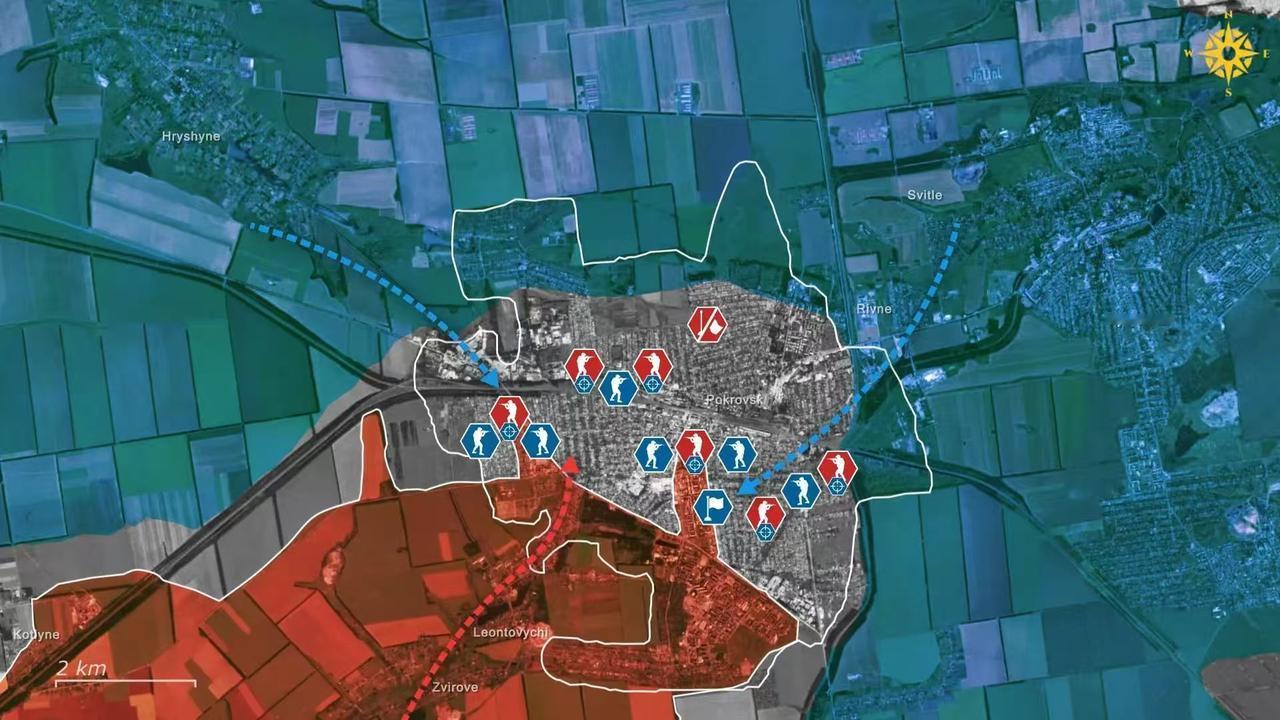

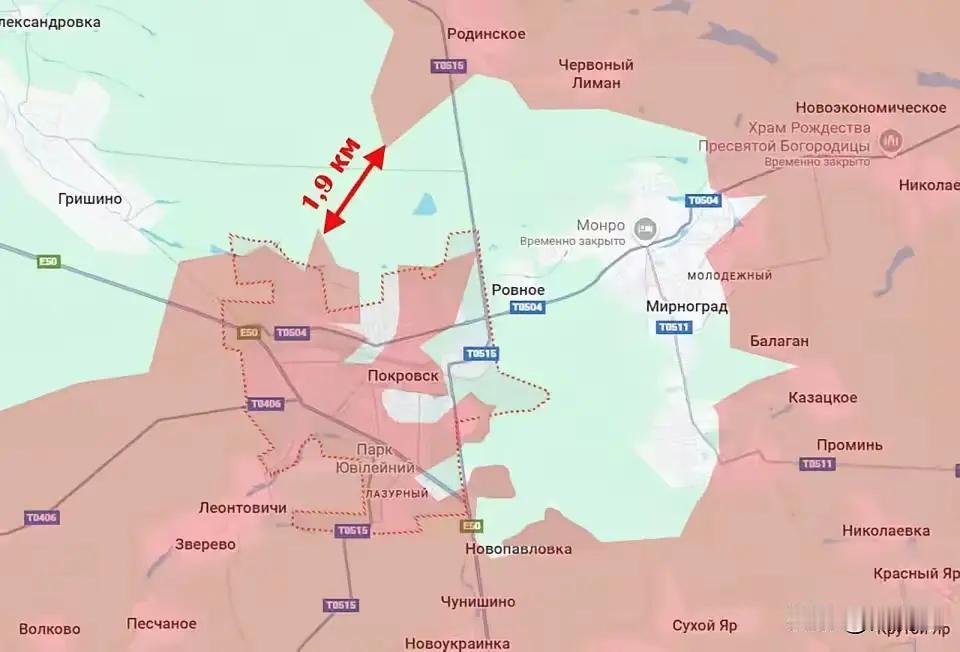

俄乌战场突然炸出大动静,顿涅茨克红军城一场大雾直接让战局反转,俄军借着这“天然伪装”,骑着摩托、开着私家车,甚至靠两条腿步行硬生生摸进了城里,乌军8次拼尽全力突围全被打退,现在七成以上城区都被俄军拿下了。 顿涅茨克红军城这场战局反转,本质就是自然规律给过度依赖技术的防御体系上了生动一课,从战略地位到战术执行,大雾的“隐身符”效应被俄军用到了极致。 红军城可不是普通小城,战前虽只有6万多人口,却是乌军东部战区的后勤枢纽,多条铁路公路在此交汇,是往前线送弹药、燃料的“大动脉”,一旦失守,顿涅茨克的补给线就会被拦腰斩断,斯拉维扬斯克这些重镇都得被迫迂回补给,战略意义堪比顿巴斯的“十字路口”。 这场能见度不足50米的大雾来得正是时候,直接戳中了乌军防御的命门。乌军这些年早就习惯了靠无人机当“空中眼睛”,不管是侦察阵地还是引导打击都离不了,可无人机这东西娇贵得很,中国民航局的规定里写得明明白白,视距内运行的无人机得在驾驶员目视范围内操作,这能见度连50米都不到,光电传感器直接成了摆设。 俄退役上校巴拉涅茨早说过,雨雪雾会给无人机工作制造严重困难,果不其然,乌军平时满天飞的侦察无人机,大雾天里别说找俄军踪迹,能不能安全起飞都成问题,原本密不透风的监控网直接撕开了大口子。 更有意思的是,乌军依赖的可不只是无人机,连武器装备都透着对技术的依赖。西方援助的那些先进家伙,比如德国Pzh 2000自行火炮,平时号称全球最先进,电子瞄准和自动装弹设备比苏制装备强不少,可到了恶劣天气里就露了怯。 这炮在德国得存空调仓库,到了乌克兰,炮手得穿特殊靴子才敢操作,打两发炮弹就要保养一整天,大雾带来的湿气更是让电子仪器雪上加霜,别说精准打击,能正常开机都算幸运。 反观俄军,压根没指望这些精密玩意儿,直接派出几十个两三名士兵组成的轻装小组,身披能遮热成像信号的斗篷,骑着摩托、开着私家车,实在不行就靠两条腿步行,借着大雾掩护往城里摸。这种打法看着土气,却正好适配大雾环境,毕竟两条腿可不会因为能见度低就罢工。 俄军这波操作把“天然伪装”的优势发挥得淋漓尽致。社交媒体上的视频能清楚看到,俄军士兵趁着雾色沿着道路往城里突进,小股分队绕开乌军防御工事和雷区,悄摸建立观察哨、切断通信,为后续部队开路。 短短一天时间,俄军就突破乌军防线18公里,这可是2022年9月以来俄乌战场最显著的推进。而乌军那边彻底乱了阵脚,原本靠无人机指引火力,现在没了侦察,连俄军从哪个方向来都搞不清,只能被动挨打。 泽连斯基后来也承认,俄军在这方向集结了超过11万兵力,可乌军长期消耗导致人力不足,很多战壕都没人守,形成了不少“真空地带”,大雾一来更是雪上加霜,防御体系直接成了筛子。 接下来的突围战更能看出双方的差距。乌军拼了命组织了8次向北突围,还从西北发起7次进攻,结果全被俄军打了回去,一天之内双方在这一方向就交战87次,可见战况多激烈。 乌军突围失败的核心还是技术依赖的反噬,没有无人机侦察,不知道俄军在哪设防,重型装备又在雾天里动不了——之前扎波罗热的泥泞就让Pzh 2000陷在地里出不来,大雾天里轮式装备更是寸步难行,美国“海马斯”火箭炮在恶劣天气里转移阵地的时间都得比平时多两倍。 俄军则借着大雾把轻型战术玩得飞起,不用顾忌空中打击,放心大胆地在城区里推进,很快就拿下了七成以上的城区。 说穿了,这场仗就是“简单有效”打败了“娇生惯养”。乌军捧着西方给的精密装备,把宝全压在技术上,却忘了战场从来不是实验室,老天爷一个简单的大雾就把这些优势全废了。 俄军反倒务实,知道啥时候用啥招,大雾来了就放弃装甲集群,改用步兵渗透,用最原始的方式配合最天然的掩护,刚好踩中了乌军的软肋。 这也印证了老祖宗的话,打仗讲究天时地利人和,再先进的技术,碰上不配合的天气,照样得认栽。俄军能拿下红军城,与其说是战术高明,不如说是借了大雾的光,而这大雾,本质上就是给过度依赖技术的乌军量身定做的“克星”。