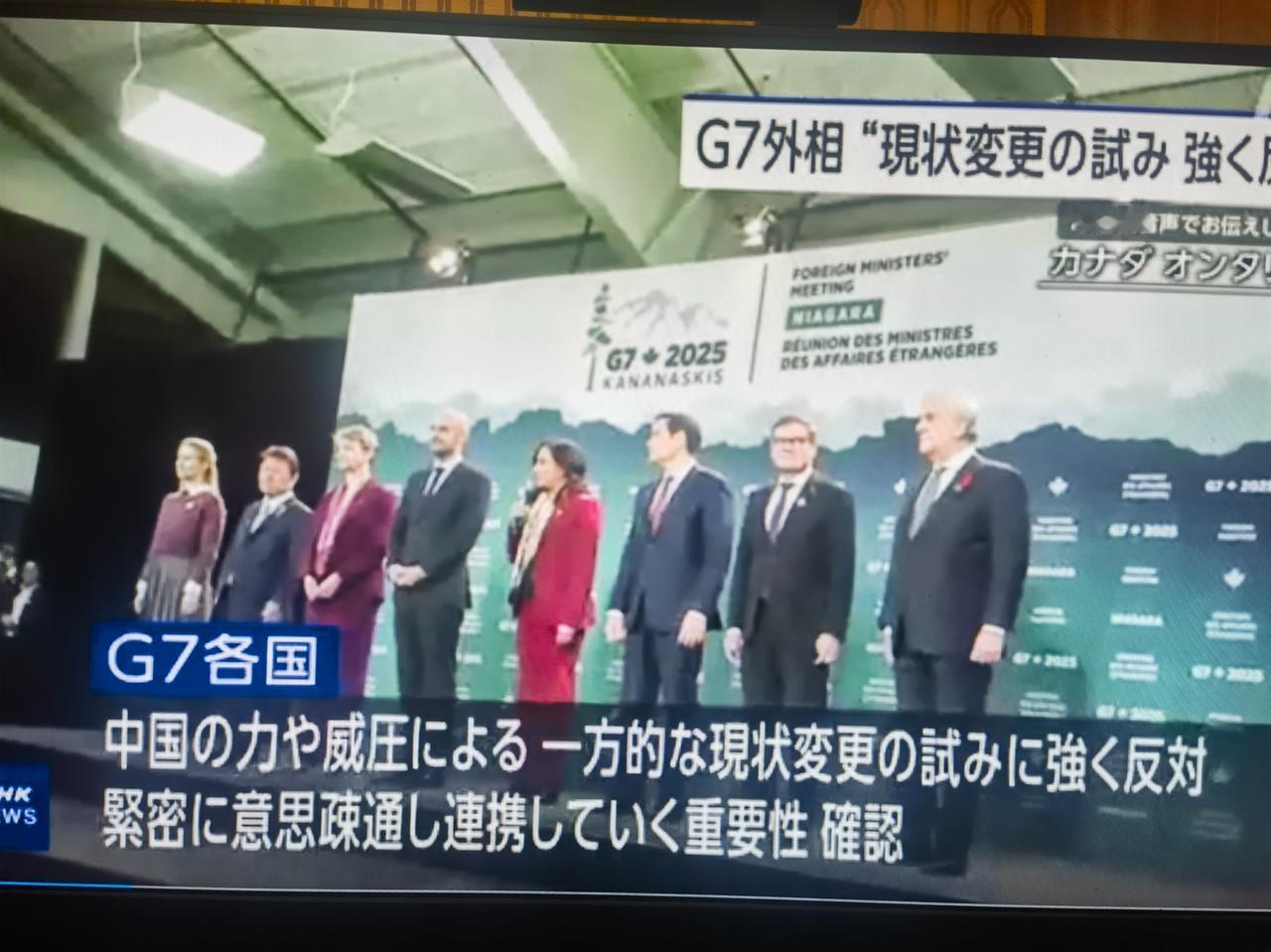

11月13号,加拿大召开的七国集团外长会议结束了,并且发表了联合声明,当然,中国仍是其中的关键词,总共被提到了三次,那么如何评估这份声明当中对中国的表述呢? 声明中对中国的表述呈现出典型的三层架构:表层的合作议程涉及气候变化、全球健康等“安全区”议题,中层则聚焦东海、南海及台海局势的安全关切,深层则隐含对中国挑战西方主导国际秩序的忧虑。 词汇的变迁尤其值得玩味,“经济胁迫”的淡出与“去风险”的强化,标志着G7对华叙事的重要调整,德国总理朔尔茨“脱钩是错误的道路”的主张,如今已嵌入G7的共同话语。 然而,“去风险”本身就是一个充满弹性的概念,对德国而言,它意味着供应链多元化,对美国来说,则更接近有选择的脱钩。 声明文本中最大的“空白处”,恰恰是最重要的潜台词,全球南方,今年金砖国家的历史性扩容,中国在沙特伊朗和解中的成功斡旋,都在悄然重塑全球力量格局。 G7外长们起草声明时,目光始终投向那些未出席会场却举足轻重的新兴国家。 这种焦虑体现在对“基于规则的秩序”的反复强调中,然而在越来越多发展中国家看来,这一表述正从普世性原则演变为特定利益集团的维护工具。 印度尼西亚学者维贾曾直言:“当规则由单一群体制定时,秩序本身就成了不平等的代名词,” 声明对科技竞争的轻描淡写令人惊讶,在人工智能、量子计算、清洁能源等决定未来的领域,中国已从追随者转变为并行者,甚至在部分赛道成为领跑者。 欧盟内部市场专员布雷东坦言:“在绿色科技领域,欧洲面临的不是一般的竞争压力,” 数字丝绸之路与欧美同类计划的竞争,本质上是不同技术标准、治理模式的较量,中国在发展中国家推进的不仅仅是基础设施,更是一整套数字生态系统。 意大利刚退出“一带一路”就加入“全球门户”计划,这种“制度套利”行为恰恰揭示了地缘经济的新现实。 “去风险”这一看似温和的表述,实则暗藏玄机,它将经贸问题安全化,赋予国家干预市场的新合法性。 然而,安全逻辑与市场逻辑存在天然张力,前者追求可控性,后者追求效率最大化。 德国企业界的困惑颇具代表性,一位不愿具名的汽车业高管坦言:“我们知道不应该把所有鸡蛋放在一个篮子里,但中国这个篮子实在太大了,”这种认知与行动的脱节,暴露出西方企业在华利益的深层矛盾。 更根本的问题在于:在气候变化、核不扩散等真正需要全球协作的领域,过度强调风险规避反而可能制造新的系统性风险,当科学合作让位于安全审查,人类共同挑战的应对窗口正在悄然收窄。 站在历史转折点,我认为G7及其代表的西方世界需要对华认知实现三个根本转向: 从“定位”到“理解”,当前西方对华论述困于概念疲劳,“基于规则的秩序”等术语已丧失分析锐度。 我们需要的不是给中国贴上非友即敌的标签,而是理解这个文明型国家的现代化进程,其近代史的创伤记忆与现代崛起的成功叙事同样深刻地塑造着外交行为。 从“管理”到“共建”,G7声明仍将中国视为需要管理的“问题”,而非应对全球挑战的“伙伴”。 在人工智能治理、深海开发等前沿领域,零和思维将导致全人类利益的共同损失,未来的出路在于“议题联盟”,在特定全球挑战中组建包括中国在内的行动网络。 最关键的是实现“叙事共情”的转变,西方必须认识到,其自身并非普世价值的永恒化身。 当菲律宾渔民的中国援助照片在社交媒体传播,当哈萨克斯坦的中国疫苗被广泛接种,一种不同于西方叙事的中国故事正在悄然成形。 G7对华声明的真正价值,或许不在于它提供了什么答案,而在于它引发的思考:当西方主导的国际秩序迎来其最重大的挑战者时,我们是否具备足够的想象力,构想一个能够容纳多元现代性的世界架构? 历史告诉我们,大国外交的智慧不在于强求一致性,而在于管理差异性,不在于寻找终极答案,而在于构建持续对话的框架。 在21世纪的地缘政治现实中,最大的智慧可能是认识到:这根本不是一场零和博弈,而是一次共同的航海,没有永远的领航员,只有需要共同调整的航线。 这个问题的答案,将决定我们能否为后代留下一个宜居的星球,而不仅仅是一堆精妙的外交辞令。 在已知的过去与未卜的未来之间,需要的不仅是政治智慧,更是文明的包容与远见。