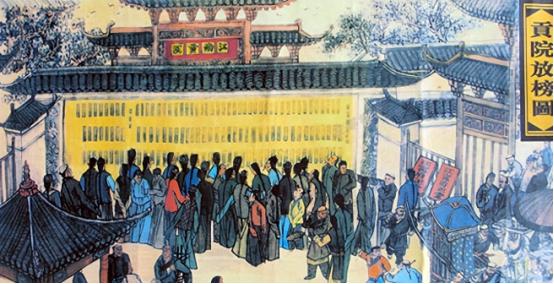

鉴定一个人是不是史盲,只需问他一个问题:方腊是谁抓住的?如果他说是武松或者鲁智深抓住的!这个人基本不了解历史,只看过《水浒传》或者电视剧。 若把这个问题抛到战场的最前线,真正见过方腊被擒之人,给出的名字完全不是武松,也不是鲁智深,而是韩世忠。可这个名字几乎从不被大众第一时间想到。原因要追溯到他当年在门岭的一次奇袭。 韩世忠当时不过是北宋军中一个偏将,官不大,兵力有限。童贯作为宣抚使,率领大军压向浙江一带,目标是剿灭席卷江南的方腊政权。一路攻城拔寨,最后围住了起义军的老巢帮源洞。宋军以为很快就能解决战事,结果洞内地势险要,数次攻打都无功而返。 就在诸将争论进退之时,韩世忠忽然提出可以从侧面山道绕入。他说得干脆,没人敢断他是否能成功。童贯抬手准许,让他率三十人试探。韩世忠明白这话的意思——成则功在军前,败则死在山里。 接下来的事情,被记录在《宋史·韩世忠传》中。韩世忠带兵沿着极窄的山缝,摸到洞口背面。对方以为宋军只敢硬攻,不会有人从这条几乎不能落脚的险路攀上来。韩世忠趁黑夜摸近洞口,一声不吭地闯入,短兵相接,刀光乱作。十数名守洞的起义军被他逐一斩倒,洞内一片混乱。 方腊被困在最深处。他试图带着家属撤走,却被堵在角落。洞口很快被宋军大队围住。就在乱军对撞之时,韩世忠将他从洞内拖出。 战后,辛兴宗作为最高将领,站在洞口命人把方腊押走,并未提韩世忠的名字。韩世忠退到队伍后方,没有争辩。有士兵替他鸣不平,却被他拦住。他只说了一句:“胜败既定,我的事不急。” 几日之后,军中陆续有人上书,说明擒敌者是韩世忠,辛兴宗无功而受赏。童贯得知情况,随后为韩世忠请功,使这位年轻偏将一战成名。他真正的将军生涯,就是从方腊被擒的那场洞战开始。 故事推进到这里,一切似乎已经清楚,但普通人为什么会误认为擒住方腊的是武松或鲁智深?原因要追到更早之前的另一条叙述线。 在民间流传的故事体系中,梁山起义与方腊起义被放在同一舞台。施耐庵在《水浒传》中把两件并不相连的历史事件接到一起,使梁山好汉被朝廷征用,下江南征讨方腊,于是鲁智深与武松理所当然地被写进方腊的结局里。 在原著故事里,方腊被擒时,鲁智深碰巧在山中闭关,听见骚动后赶出洞口。方腊因饥饿与疲惫动作迟缓,被鲁智深一杖击倒。这一段被写得极为轻描淡写,让读者深信擒住方腊的人是鲁智深。 再后来,戏曲、连环画、影视剧再次加工,把鲁智深的功劳分给了武松。于是影视作品里出现了“武松断臂擒方腊”的画面,让不少人以为那就是历史。 现实与文学之间的错位,就是这样形成的。历史中的韩世忠,是刀刃在洞内所指之人;文学中的鲁智深,是偶然遇敌的出手者;戏剧中的武松,是被刻意强化的英雄形象。 这些差异带来的最直接影响,是人们对历史事件本身的误判。方腊起义规模巨大,涉及浙东与福建数州,攻守双方全是朝廷军。梁山好汉是虚构的队伍,时间上压根不可能与此事相连。 至于韩世忠为何能擒住方腊,这与他的性格与经历有关。他少年从军,善短兵接战,习惯出奇不意。在帮源洞那种极端局势中,只有胆识与冷静兼具的人才敢冒险深入敌巢。他并非命中注定的主角,却在那一刻成为真正的擒敌者。

宝云

[大哭]

苏米

[赞][赞][赞]

马克

涨知识,水浒传害了不少人,以为方腊被梁山好汉所抓。其实是韩世忠抓的[开怀大笑][开怀大笑][开怀大笑]