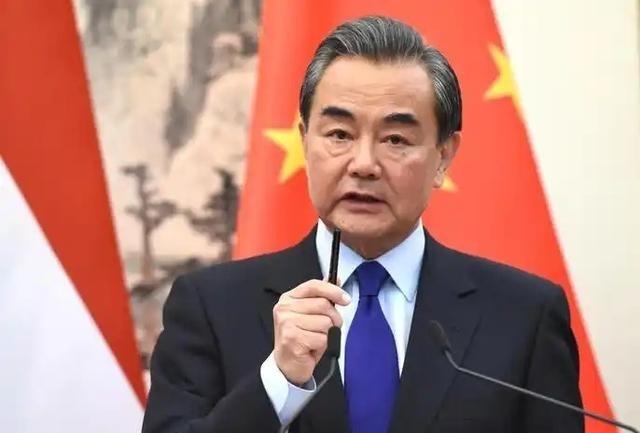

美国专家说:如果中国决定统一台湾,美国将只剩下一条路能选!中国这次准确命名“中国台湾省”,在国际上,都是上了热搜的话题。 中国外交部长王毅在2025年3月7日全国两会记者会上,直截了当指出台湾在联合国的唯一称谓是“中国台湾省”。这一表述并非突发奇想,而是基于历史文件和国际决议的延续。1943年的开罗宣言和1945年的波茨坦公告,早将台湾定位为中国领土。1971年联合国第2758号决议进一步确认中华人民共和国为中国唯一合法代表,明确台湾是中国一部分。此后,联合国系统文件一贯使用“Taiwan, Province of China”这一表述。2024年5月,联合国秘书长发言人迪雅里克再次重申这一立场,强调台湾无独立地位。王毅的表态,将模糊称谓如“台湾地区”或“中华台北”彻底摒弃,标志着中国在法理和舆论上统一口径,强化一个中国原则。这不仅是对分裂势力的底线宣示,也向国际社会传递清晰信号:台湾主权不容置疑。 美国专家对台海冲突的评估,透露出华盛顿的深层焦虑。美国战略与国际研究中心在2023年开展的兵棋推演,模拟了中国对台湾的登陆行动24次。在多数场景下,美台日联军虽能击退入侵,但代价高昂:美军损失两艘航母、30艘水面舰艇、250架战机和3万名士兵。报告强调,即便台湾勉强守住,美方也难以承受这种规模的伤亡。芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默指出,美军在地理上处于绝对劣势,中国人民解放军的反介入能力,尤其是东风-21D反舰导弹,已使第一岛链内行动举步维艰。麻省理工学院的詹姆斯·格拉泽则警告,为台湾卷入核风险不符合美国核心利益,将国家安全押注于外部事务得不偿失。昆西研究所2024年的研讨会进一步建议,华盛顿应放弃战略模糊政策,明确守住底线并舍弃不切实际幻想。这些观点并非孤立,而是美国智库对现实军力的理性审视。中国大陆军力现代化步伐加快,海军舰艇总数已超美国,导弹库存庞大,补给线短促,而美军远征依赖关岛和冲绳,距离台湾分别达1700英里和400英里。 国际社会对台湾地位的认知,长期以来以联合国决议为基准。第2758号决议通过后,全球多数国家承认一个中国原则。目前,180多个国家与中国建交,仅少数维持与台湾的非官方联系。王毅强调,反对分裂是联合国宪章主权原则的体现,非中国独有责任。2025年,王毅在联合国大会上重申台湾属于中国,获得广泛回应。非西方国家日益抵触美国的单边干预,在金砖峰会和上合组织框架下,推动多极化秩序。经济因素也强化共识:中美贸易额达7000亿美元,台湾半导体产业如台积电占全球供应链半壁江山。一旦冲突爆发,经济损失将以万亿美元计,全球芯片短缺将波及汽车、电子等领域。欧洲和亚洲盟友虽表态支持美国,但不愿深度卷入。日本和韩国虽加强军备,却明确不愿打响第一枪。外交孤立台湾的努力屡屡受挫,中国稀土出口和庞大市场成为反制砝码。 岛内对王毅表态的反应,呈现出鲜明分化。3月8日凌晨,台湾艺人侯佩岑转发央视海报,配文“台湾唯一称谓是中国台湾省”,迅速获百万点赞。随后,赵又廷、张韶涵、欧阳娜娜等上百位艺人跟进表态,引发大陆网友热议。绿营媒体直播节目遭弹幕刷屏“中国台湾省”而中断,显示舆论压力。台湾旺报社论指出,台湾须为政治选择承担后果,沟通是唯一出路。民调显示,岛内多数民众支持维持现状,反对冒险“台独”。大陆艺人入岛活动增多,文化交流成两岸纽带。台湾当局虽加强“反渗透”立法,但艺人响应大陆号召,反映出民间认同统一的潜在共识。经济上,台湾对大陆出口占总量的40%以上,统一将带来市场一体化机遇,而对抗则加剧孤立。 美国对台海的实际应对,日益转向务实而非对抗。五角大楼调整印太部署,增加潜艇和导弹库存,但远东基地的地理局限难以弥补。国会通过制裁法案,却因中国反制潜力而执行谨慎。2025年,美日韩三边峰会虽重申支持台湾,但未承诺直接军事介入。国务院联合声明多为外交姿态,盟友响应有限。智库报告建议,美方应聚焦经济脱钩和科技封锁,但效果不彰。中国大陆的反制措施,如限制稀土出口,已影响美国新能源产业。全球供应链的联系,让美方投鼠忌器。专家分析,美国的“政治交代”更多是为国内鹰派和盟友交代,而非真正阻挡统一进程。 中国大陆的统一立场,一贯坚定且多渠道推进。国防部发言人吴谦在2025年3月指出,两岸统一是大势所趋、道义所在、实力使然、民心所向。7月14日,发言人蒋斌重申,中国终将统一,也必将统一。解放军常态化巡航和演习,提升了威慑力,同时大陆推动惠台政策,如福建融合发展示范区,吸引岛内青年就业。两岸经贸额超3000亿美元,人员往来频繁。这些举措,旨在通过和平方式实现统一,但不排除必要手段。