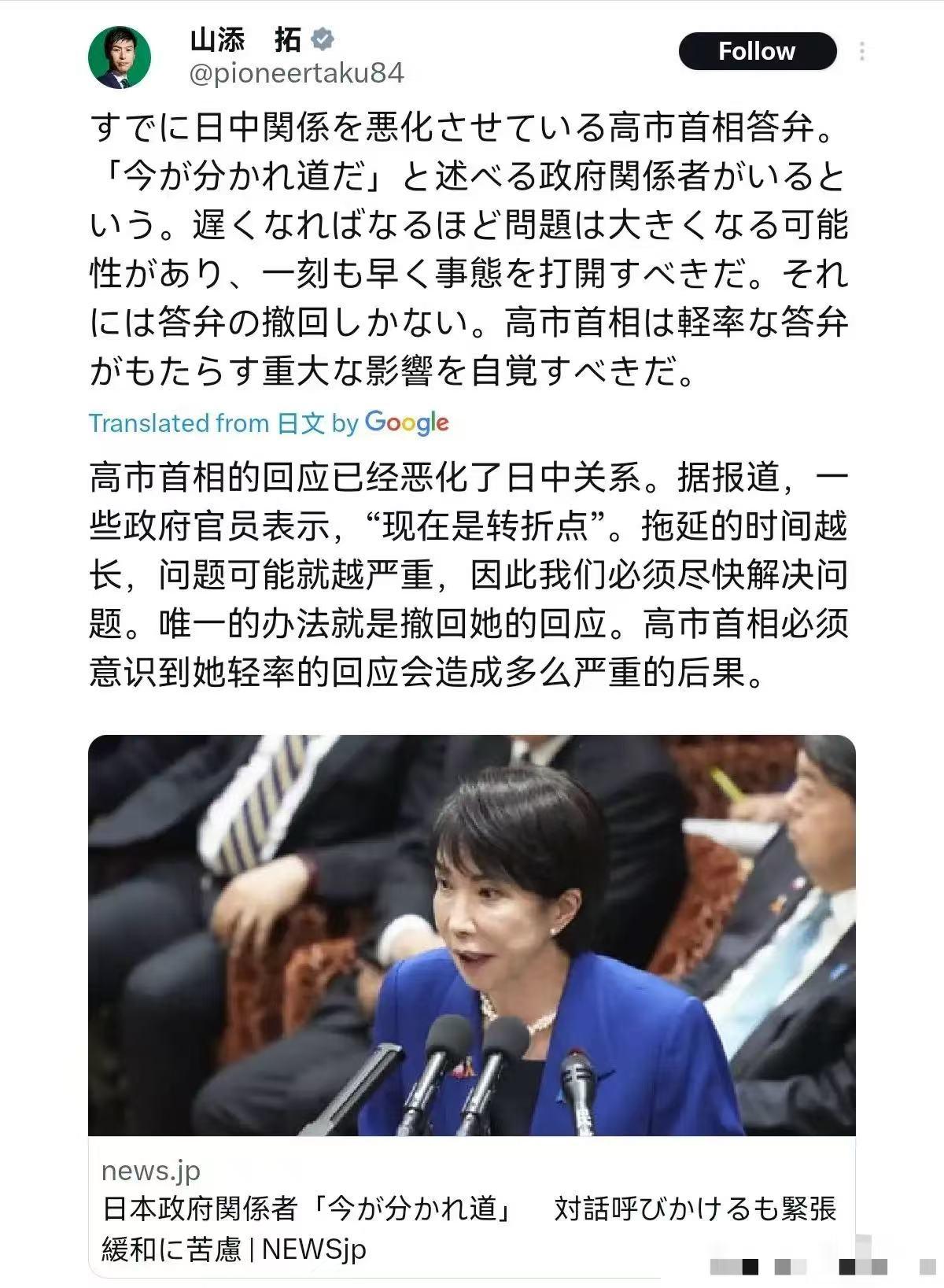

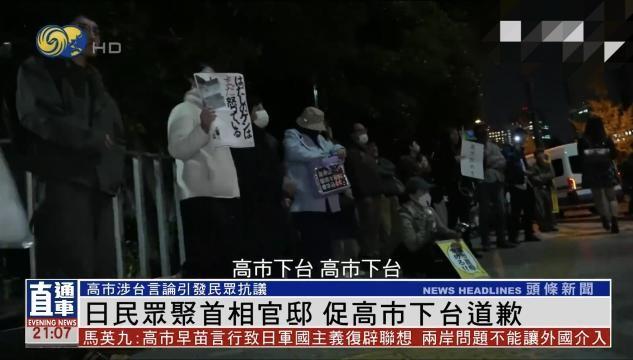

拖得越久,问题可能就越大!11月16日,日本参议员山添拓表示,高市首相的反应已经使日中关系恶化。有政府官员表示,现在日本已经到了十字路口。拖得越久,问题可能就越大,所以我们需要尽快解决问题。唯一的办法就是撤回她的回应,高市首相必须意识到她轻率的回应会造成多么严重的后果。 日本参议员山添拓的这句话,像一颗石子砸进平静湖面,激起层层涟漪。那么问题来了:一位政客的强硬表态,真能撬动两个大国之间的关系天平吗? 答案恐怕比我们想象的更沉重。 最近几天,围绕日本自民党前干事长、现任经济安全保障担当大臣高市早苗对华言论的争议持续发酵。她此前在公开场合对中国内政发表不当评论,引发中方强烈不满。而就在上周日,山添拓罕见地以“拖得越久,问题越大”为由,直接呼吁高市撤回相关言论。这在日本政坛并不常见——毕竟,在当前的政治气候下,批评同僚“对华太硬”几乎等于政治冒险。 但山添的担忧并非空穴来风。过去十年里,中日关系始终在“冷而不破”的边缘徘徊。一边是经贸深度捆绑:2024年中日双边贸易额仍维持在3500亿美元以上,中国连续16年成为日本最大贸易伙伴;另一边却是安全互信持续下滑,民意对立日益加深。这种“经济热、政治冷”的撕裂状态,让两国都如履薄冰。 高市早苗本人,恰恰是这种撕裂的缩影。她从不掩饰自己的鹰派立场,曾多次质疑中国国防政策,甚至主张日本应拥有“对敌基地攻击能力”。对她而言,撤回言论不只是面子问题,更可能动摇其政治基本盘。毕竟,在自民党内,对华强硬早已不是少数派观点,而是某种“政治正确”。 可问题在于,当情绪压倒理性,国家利益是否还能被置于首位? 让人担心的是,日本社会如今弥漫着一种“对抗宿命论”——仿佛中日之间注定要走向冲突,合作只是权宜之计。很少有人追问:为什么上世纪70年代两国能实现邦交正常化?为什么90年代还能共同推动亚洲区域合作?历史不是单行道,今天的紧张局面,很大程度上源于双方在关键节点上的误判与错失。 举个例子。2012年钓鱼岛“国有化”风波后,中日贸易一度骤降近20%,日本中小企业首当其冲。再看2023年福岛核污水排海决定,虽未直接引发贸易战,但中国消费者对日产品牌的信任度明显下滑。这些都不是抽象的地缘博弈,而是实打实影响普通人饭碗的事。 有理性的声音正在微弱地响起。除了山添拓,也有经济界人士私下表示:“日本现在最该操心的是少子老龄化、地方衰退和能源转型,而不是在外交上赌气。”可惜,这类务实主张在舆论场上常常被淹没。 如果高市早苗继续坚持己见,或许短期内能巩固支持者,但从长远看,只会加剧中日之间的战略互疑。反过来,如果她愿意缓和措辞,哪怕只是技术性调整,也可能为两国关系打开一扇窗。这不是“让步”,而是成熟政治家应有的弹性。 当然,指望一个人改变整个国家的走向并不现实。真正需要反思的是:日本是否准备好在一个多极世界里,既维护自身利益,又避免陷入零和陷阱?中国也在思考类似问题。大国相处,从来不是谁压倒谁,而是能否找到共存之道。 高市会不会下台?现在没人说得准。但可以肯定的是,如果双方都把对方当成“假想敌”,那真正的敌人,其实是彼此错失合作机会的时间。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。