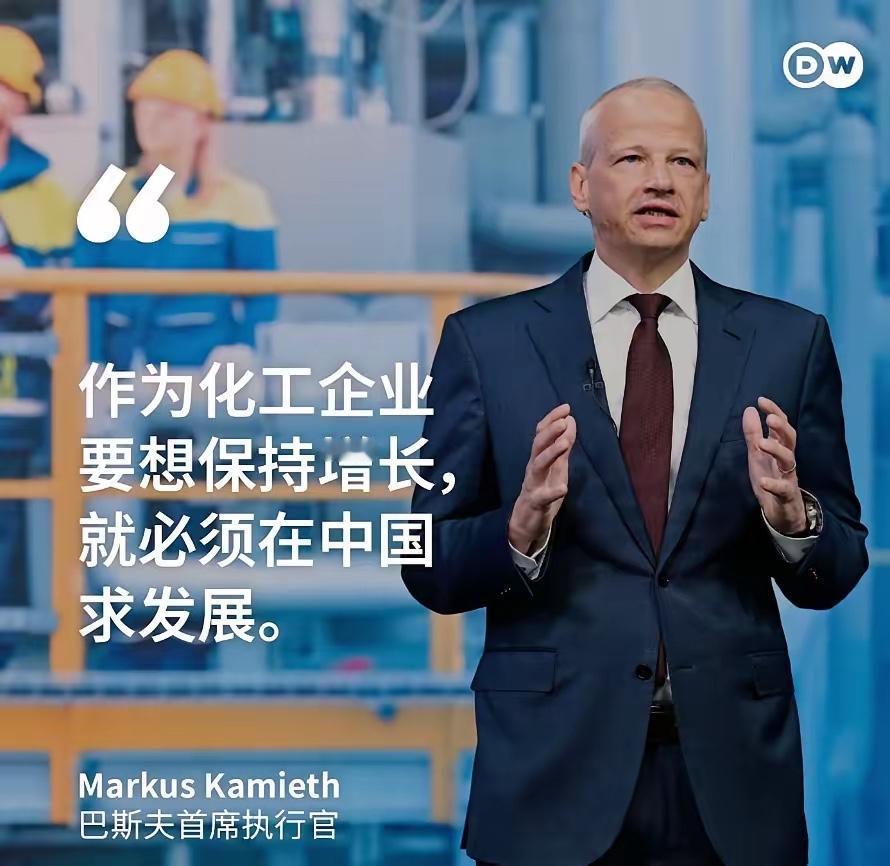

现在全欧洲最后悔的就是德国了吧! 不是因为中国,也不是因为美国 而是因为匈牙利。 默克尔执政时期,德国坚持能源多元化,通过北溪2号项目确保俄气供应,同时深化与中国的产业链合作,维持了“德国制造”的全球竞争力。 然而,默茨上台后,为迎合美国“去风险”战略,彻底切断俄气进口,转而采购美国高价液化天然气(LNG)。 这一决策直接导致德国能源成本飙升,化工巨头巴斯夫被迫将产能转移至中国湛江,钢铁企业大规模减产,2025年8月德国工业产出环比下降4.3%,制造业PMI长期低于荣枯线。 更致命的是,德国在稀土等关键原材料领域对中国的依赖被彻底暴露,当欧盟试图通过技术封锁打压中国时,中国反手限制稀土出口,德国雷达和导弹生产线停工,大众、宝马的电动机磁铁短缺,沃尔夫斯堡工厂不得不减少班次。 欧盟报告显示,30种关键原材料中19种依赖中国,稀土几乎100%进口,德国经济部长无奈承认:“我们把自己的未来出卖了。” 在德国陷入能源与产业链双重危机时,匈牙利却悄然崛起,2025年春天,宁德时代在布达佩斯郊外投下70亿欧元,比亚迪的工厂早已投产,街头巷尾弥漫着电池材料的味道。 匈牙利总理欧尔班以“实用主义”为纲,顶住欧盟压力,为中国企业提供土地、税收和政策支持,换取就业与经济增长,2025年,匈牙利失业率降至新低,GDP增速在欧盟名列前茅。 匈牙利的策略直击德国软肋:当德国因能源成本高企而被迫关闭发动机工厂时,匈牙利以低成本承接了中国新能源产业链的转移,当德国因稀土短缺而军工停滞时,匈牙利通过与中国合作,确保了关键原材料供应。 更讽刺的是,德国汽车巨头大众、宝马不得不依赖匈牙利工厂的零部件维持生产,形成了一种“德国设计、匈牙利制造、中国技术”的荒诞循环。 德国的困境,本质上是战略自主的缺失,默克尔时代,德国通过平衡俄、中、美三国关系,维持了能源安全与产业链稳定,而默茨的激进政策,将德国绑上美国战车,却未获得实质性回报。 美国虽承诺支持,但高价能源与军火生意让德国付出惨重代价,欧盟内部,法国、波兰等国因安全考量拒绝与德国同步,导致德国陷入孤立。 匈牙利的崛起,则揭示了另一种可能:通过灵活的外交与务实的经济政策,小国也能在大国博弈中占据主动。 欧尔班曾直言:“我们不想为乌克兰去死,而是要为自己国家活着,”这种“国家利益至上”的逻辑,与德国的“价值观外交”形成鲜明对比。 德国的“后悔”,本质上是全球化时代产业转移与地缘政治冲突的缩影。 当西方国家将高污染、高能耗的稀土产业外包给中国时,便已埋下今日危机的种子,当德国为迎合美国而放弃俄气时,便已注定要为能源成本买单。 匈牙利的“逆袭”,则提醒欧洲:在大国博弈中,小国若想避免成为棋子,必须拥有独立的产业政策与灵活的外交策略。 对于欧洲而言,真正的出路或许在于重建战略自主:既不能完全依赖美国的安全保护,也不能将产业链安全寄托于单一国家。 德国的教训表明,只有平衡短期利益与长期规划,才能在全球化浪潮中站稳脚跟。 而匈牙利的崛起,则证明:即使是小国,也能通过务实政策与开放合作,在大国博弈中走出一条自己的路。