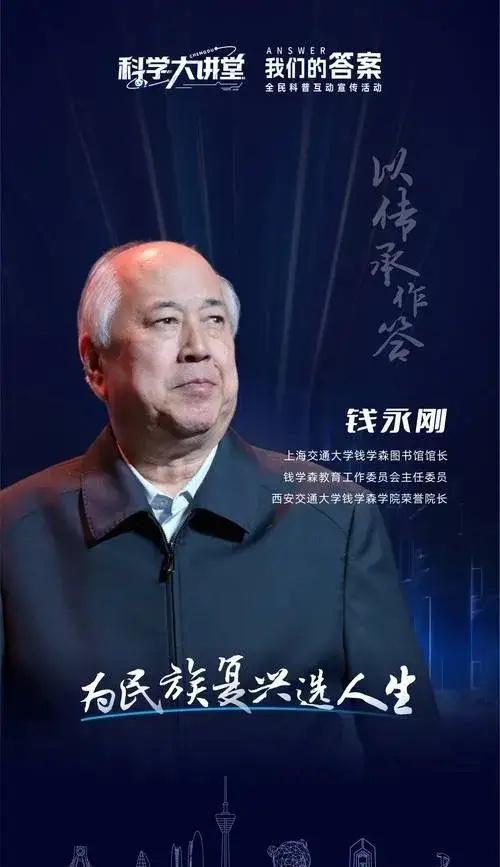

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!” 钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 两位重磅人物的直言,戳中了无数家长和教育者的痛点。这话听着刺耳,却藏着最真实的无奈——我们的孩子,似乎正陷入“高分低能”的怪圈,分数考得越来越高,却越来越失去提问的勇气、探索的热情。 身边有位小学老师说得扎心:三年级学生被问到“为什么树叶秋天会变黄”,第一反应不是好奇地追问,而是下意识翻课本找“标准答案”。他们早已习惯了“刷题—得分”的闭环,习惯了等待老师给出唯一正确的答案,却忘了怎么用自己的眼睛观察世界,用自己的大脑思考问题。这不是孩子的错,而是长期应试教育下形成的条件反射。 钱永刚提到的“无休止刷题”,早已是国内教育的普遍现象。教育部2024年发布的《义务教育阶段学生作业管理监测报告》显示,超六成小学生日均书面作业时间超过1.5小时,近三成初中生每天刷题到深夜11点后。周末和节假日更成了“刷题狂欢”,各种教辅资料堆成小山,奥数班、冲刺班排满日程,孩子们几乎没有时间走进自然、阅读课外书,更别说发展自己的兴趣爱好。 对比美国的基础教育,差距或许不在分数,而在教育理念的底层逻辑。美国中小学很少有统一的“标准答案”,课堂上老师更鼓励学生提问、辩论甚至反驳。有朋友的孩子在美国读五年级,科学课上老师让观察蚂蚁搬家,学生可以用文字记录、画思维导图,甚至用手机拍摄纪录片,最终的“成绩”取决于观察的细致度和思考的独特性,而非是否符合课本结论。这种教育模式下,孩子的好奇心被不断激发,而非被标准答案束缚。 姜伯驹院士的“自我困住”,点出了问题的核心。我们的教育太追求“确定性”,从知识点到答题模板,从考试大纲到升学路径,都被规划得明明白白。这种模式能快速培养出“应试高手”,却很难孕育出创新型人才。要知道,科学突破、技术革新从来不是“刷题”刷出来的,而是源于对未知领域的好奇与执着。钱学森先生当年提出的“钱学森之问”,本质上就是对这种“抹杀好奇心”教育模式的叩问。 更让人担忧的是,刷题正在透支孩子的学习动力。北京师范大学2025年发布的《青少年学习动机调研报告》显示,超四成初中生表示“学习是为了应付考试、让家长满意”,仅有12%的学生认为“学习是因为兴趣”。当学习变成一种负担而非乐趣,当探索变成一种“无用功”而非本能,孩子们自然会失去前进的内在动力。这也是为什么很多孩子考上大学后,会突然失去方向,陷入“报复性放松”的状态——他们从小到大被推着走,从未想过自己真正想要什么。 但我们不能简单否定中国教育的价值。不可否认,应试教育为底层孩子提供了相对公平的上升通道,也培养了学生扎实的基础知识。问题的关键,不是要彻底抛弃分数,而是要找到分数与好奇心之间的平衡点。上海某重点中学的尝试值得借鉴:他们减少了30%的机械刷题作业,增加了“项目式学习”,让学生围绕“城市垃圾分类”“校园植物多样性”等主题自主调研、组队完成报告。实施一年后,学生的平均成绩没有下降,反而在创新思维测试中得分显著提升。 教育的本质,是培养完整的人,而不是制造“刷题机器”。中美差距的核心,从来不是GDP的数字鸿沟,而是创新人才的培养差距。当我们的孩子不再为“标准答案”焦虑,当他们的好奇心能被尊重、被呵护,当教育能真正激发每个人的潜能,所谓的“卡脖子”问题,自然会迎刃而解。 姜伯驹院士和钱永刚的发声,不是要否定我们的教育,而是希望能唤醒更多人的反思。教育改革从来不是一蹴而就,但每一个家长、每一位老师的微小改变,都能为孩子的成长开辟更多可能。少刷一套题,多留一点探索的时间;少一个标准答案,多给一个提问的机会——这或许就是缩小差距的开始。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。