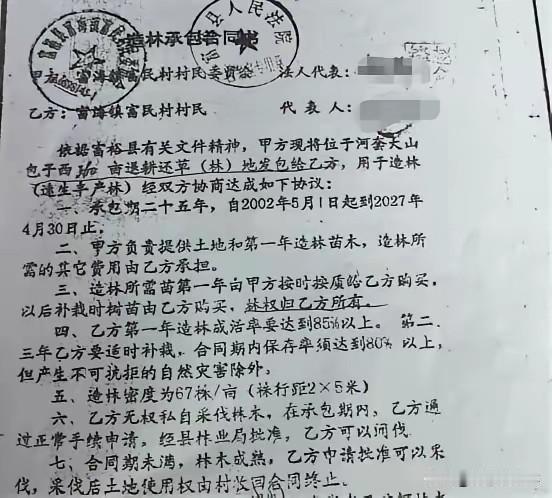

可怕的是人性!我国提倡植树造林,可为什么我国的大功臣,为全国贡献了31%商品木材的桉树,却被安上“亡国树”,“断子绝孙树”的恶名? 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 每当提起中国南方的大片绿色森林,很多人或许第一时间会想到挺拔成行的桉树。它们生长迅速、枝叶繁茂,几十年间为中国解决木材短缺、支持造纸工业作出了不可磨灭的贡献。 如果只看经济账单,桉树绝对是当之无愧的“功臣”,甚至有数据显示,全国超过三分之一的商品木材都来自这种外来树种。 然而,就是这样一棵树,却在近些年背上了“亡国树”“断子绝孙树”的恶名,成为生态争议的风暴中心。桉树到底做错了什么? 要理解桉树的“功与过”,还得从上世纪中国大规模植树造林说起。那时,南方不少山地因为过度砍伐、土地荒漠化变得满目疮痍,恢复森林覆盖成了摆在各级政府面前的头等大事。 原生树种生长慢、成材周期长,眼看着木材需求越来越大,决策者们把目光投向了生长速度几乎是“开挂”的桉树。 这种澳大利亚老乡,生命力极强,耐贫瘠、抗病虫、成材周期短,几乎是“速成林”的不二之选。 中国南方的气候条件与澳洲相似,桉树一经引进,很快在广西、广东、海南等地铺开,几十年下来,形成了庞大的“桉树林帝国”。 桉树的经济效益毋庸置疑。它为造纸、建筑、家具等产业源源不断地提供原料,也带动了一方百姓致富。 普通农户种一亩桉树,几年后就能收获可观收益;对于国家来说,缓解了木材进口压力,降低了造纸等基础产业成本。 可以说,如果没有桉树的“突击队”角色,很多人的生活和产业发展都不会如此顺利。 可问题就在于,桉树的“快”也让它成为生态系统里的“异类”。它们的根系发达、吸水吸肥能力极强,为了追求高产,很多林场选择高密度、连作的方式种植桉树。 表面上看,绿色面积是扩大了,但土地深层的养分和水分却在一茬又一茬桉树的疯狂吸收下变得日益枯竭。 而且桉树在生长过程中会分泌某些化学物质,抑制周围杂草和本地植物的生长,久而久之,林下几乎见不到其他植物,昆虫、鸟类和小动物也难以生存。 原本多样的生态系统被简化成单一树种的“绿色沙漠”,一旦遇到病虫害或气候异常,整个林区都有可能崩盘。 有人会问,既然桉树在澳大利亚能“和谐共处”,为什么到了中国就变成了“生态杀手”?其实,答案很简单——在澳大利亚,桉树与当地生物形成了复杂的共生链条,比如考拉专吃桉树叶,其他动植物也适应了桉树的存在。 可到了中国,缺乏天敌和配套生物,这棵“外来户”完全变成了“独霸一方”的角色。原生物种被排挤,生态链条失衡,水土流失和生物多样性下降也随之而来。 桉树背后真正的问题,其实是我们人类的短视和急功近利。为了追求短期效益,大面积单一树种、高强度轮作的种植方式被不加限制地推广,科学规划和生态平衡却被忽略了。 可以说,桉树本身并没有原罪,真正的责任在于我们的管理和决策方式。其实,许多发达国家早已吸取了单一树种种植的教训,越来越多的林业专家呼吁:要让桉树继续发挥经济效益,必须采取混交林、合理轮作、科学控密等措施,给土地和生态以恢复和喘息的机会。 如今,越来越多的地方已经开始探索生态与经济并重的新路子。比如,部分地区推广“桉树+本地树种”混交种植,或者在采伐后及时种植灌木和草本植物,以防止水土流失。 还有的林场尝试间隔周期更长的轮伐,避免土地长期过度透支。这些尝试,虽然短期内可能降低了木材产量,但从长远来看,却是在修复一度被损坏的生态系统,为未来留下更多绿色希望。 反思桉树的争议,其实是反思我们自身。自然界从来不是某一种树的问题,而是人类如何与自然相处的智慧。单纯追求速度和效益,最终只会让我们为眼前的选择买单。 或许,真正该被质疑的不是桉树,而是我们自身的管理和思维方式。你认为,桉树到底是“功臣”还是“祸根”?