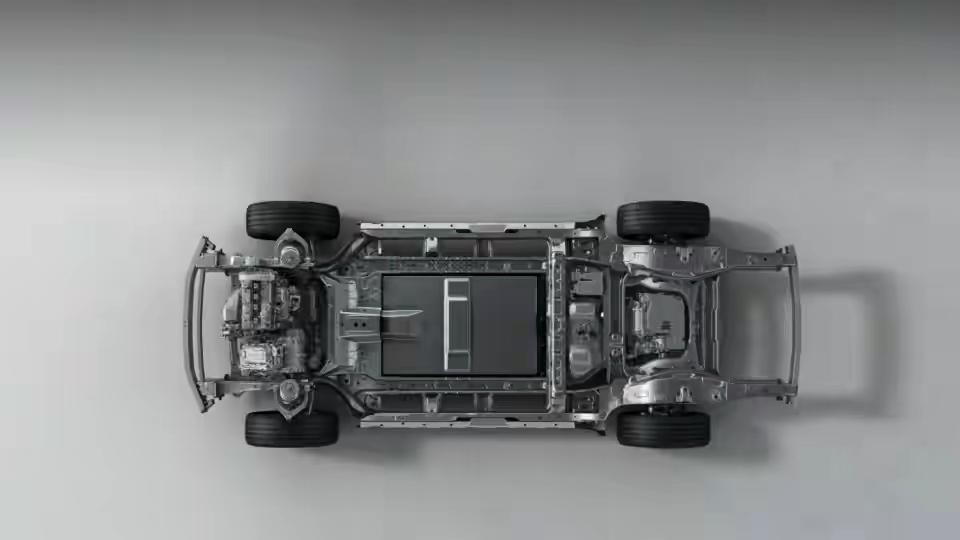

明年,多挡插混将陷入一场“围剿”,这两类新车堵了它所有后路 曾几何时,多挡插混凭借“全速域高效”“动力强劲”的标签,成为兼顾性能与能耗的热门选择,长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X等技术路线一度被奉为标杆 。但随着新能源技术的快速迭代,这场看似稳固的优势即将被打破。2025年,长续航纯电与优化型单挡插混(含增程)两大阵营全面崛起,从补能、成本、体验三大核心维度形成“前后夹击”,多挡插混的生存空间被急剧压缩,曾经的技术亮点正逐渐沦为市场竞争的“软肋”。 一、长续航纯电:终结“过渡”属性,堵死长途后路 多挡插混的核心竞争力之一,是解决纯电车型“续航焦虑+补能不便”的痛点,成为不少用户的“过渡之选”。但2025年纯电车型的“耐力革命”,彻底击碎了这一生存基础。 如今的纯电车型已全面迈入“千公里续航时代”:极氪001搭载140kWh“极芯电池”,CLTC续航高达1032公里,北京至上海的跨省长途可一次性抵达;蔚来ET7的150kWh半固态电池版本,不仅实现1070公里续航,更能通过换电网络达成“5分钟满电出发”的补能体验 。更关键的是,低温续航短板被彻底补齐——小米SU7在-25℃极寒环境下实测续航仍达385公里,极氪001的低温续航缩水率降至12%,北方用户冬季出行无需再依赖燃油兜底 。 补能效率的飞跃更是让多挡插混的“可油”优势形同虚设。800V高压平台已成主流,极氪007、小鹏G9等车型支持5C超快充,10分钟即可补充400公里续航,20%-80%充电仅需25分钟 。截至2025年底,全国超充站预计突破5万座,覆盖95%高速路网,补能便利性已无限接近加油站。 对于消费者而言,当纯电车型既能实现“一周一充”的城市通勤,又能从容应对跨省长途,多挡插混“可油可电”的独特价值被彻底稀释。更重要的是,纯电车型的静谧性、平顺性以及更低的用车成本(每公里电费仅0.1元左右),是多挡插混难以企及的优势,曾经的“过渡需求”已被纯电的“终极体验”替代。 二、优化型单挡插混(含增程):以“简”破“繁”,卡死成本与体验后路 多挡插混的技术核心是通过2-3个物理挡位,让发动机始终工作在高效区间,但这也带来了无法回避的问题:结构复杂导致制造成本比单挡车型高出2-3万元,后期维修保养成本也随之上升 ;更关键的是,换挡顿挫难以根治——尽管厂商极力优化电控逻辑,但在发动机介入或复杂路况下,轻微顿挫感仍会影响驾驶平顺性,这与新能源用户追求的“无感切换”需求背道而驰。 反观单挡插混(含增程),则以“简单即高效”的逻辑实现反超。以比亚迪DM-i为代表的单挡技术,结构简单、可靠性强,不仅售价更亲民,后期维护成本也大幅降低。在城市通勤场景中,其纯电续航普遍达到120公里以上,日常用电成本极低,完全无需发动机介入;即便是高速工况,随着电机功率提升和能量管理系统优化,单挡车型的动力响应和能耗表现已足够家用,曾经的“高速乏力”短板已不明显。 增程车型的迭代更是让多挡插混雪上加霜。新一代增程车型普遍搭载更大容量电池和更高效的增程器,纯电续航突破200公里,馈电油耗降至5L/百公里以内。相比多挡插混的复杂结构,增程车型“发动机只发电、电机只驱动”的模式,彻底规避了换挡顿挫问题,驾驶体验无限接近纯电,更符合普通用户对“平顺”的核心诉求。 市场选择已给出明确答案:吉利、奇瑞等曾经押注多挡DHT的车企,如今纷纷在主流家用车上转向单挡路线,原因正是单挡车型更契合80%用户的城市通勤场景,且成本优势显著,更易被市场接受。对于大多数消费者而言,买车是为了“省心好用”,而非为复杂技术买单,单挡插混(含增程)的“低成本+高平顺”,恰好击中了这一核心需求。 三、多挡插混的困局:优势萎缩,后路已断 多挡插混的尴尬之处在于,它试图在纯电与单挡混动之间寻找平衡点,却最终被两者的迭代挤压得进退维谷。 从技术定位来看,多挡插混的“全速域高效”“动力强劲”等优势,仅在极端场景下才能体现——比如爬长陡坡、高速持续超车或拖拽重物,但这些场景对于普通家用用户而言频率极低 。而在90%的日常通勤和常规长途场景中,长续航纯电的“零焦虑”和单挡混动的“低成本”,体验更优、性价比更高。 从成本来看,多挡插混的复杂结构推高了售价,使其在30万以下主流市场缺乏竞争力;而在高端市场,消费者更倾向于选择长续航纯电车型,追求更纯粹的新能源体验,多挡插混的“油电混合”属性反而成为劣势。 从市场趋势来看,新能源汽车市场正从“技术普及”向“体验升级”转型,消费者不再满足于“解决有无”,而是追求“体验最优”。多挡插混的结构复杂、换挡顿挫、维护成本高,与这一趋势背道而驰。数据显示,2025年插混与增程车型总销量预计超800万辆,但其中单挡车型占比超过70%,多挡插混的市场份额持续下滑。